„Wie soll ich dafür Worte finden? Wie ich geschossen habe, davon kann ich erzählen. Aber davon, wie ich geweint habe, davon nicht. Das bleibt unausgesprochen.“ Mit diesen Worten beschreibt die ehemalige Rotarmistin Alexandra Medwedkowa, was viele Kriegserfahrungen gemeinsam haben: Sie lassen sich nur schwer in Worte fassen. Doch auch dort, wo Worte fehlen, ist es notwendig zu versuchen zu verstehen. Nicht nur persönlich Erlebtes, sondern auch die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, die organisierte Gewalt, wie sie zu Kriegszeiten herrscht, möglich machen (Alexijewitsch, 2015).

Krieg konfrontiert uns mit grundlegenden Fragen darüber, was es heißt, ein Mensch zu sein, und was das Wesen unserer Gesellschaft ausmacht. Ist Krieg ein unausweichlicher Teil menschlicher Existenz, eine Erbsünde, die wir seit Generationen weitertragen? Oder ist er ein von Menschen geschaffenes und überwindbares Zusammenspiel von Macht, Angst und Ideologie?

All dies und noch viel mehr versucht die Militärgeschichte zu erfassen. Als interdisziplinäres Feld geht sie heute weit über die Beschäftigung mit Waffen oder taktischen Details hinaus. An der Schnittstelle von Politik-, Sozial- und Kulturgeschichte untersucht sie, wie Kriege entstehen, wie sie organisiert und geführt werden und wie Gesellschaften sie legitimieren und erinnern (MacMillan, 2021).

1. Militärgeschichte ist mehr als nur Schlachtpläne und Generäle

Militärgeschichte ist mehr als die Geschichte von Schlachten, Strategien und Generälen. Sie ist die Geschichte des Krieges als soziales, kulturelles und politisches Phänomen. In ihren Anfängen, im 19. Jahrhundert, dominierte die „klassische“ Kriegsgeschichte, die sich vor allem mit Feldzügen, Taktiken und Heldenfiguren befasste. Generäle wie Carl von Clausewitz (1780–1831) sahen im Krieg ein Instrument der Politik („Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.“) und konzentrierten sich auf die Ebene der militärischen Logik.

Dieser Ansatz, oft als Operationsgeschichte bezeichnet, stand lange Zeit im Zentrum des Faches: Welche Strategie wurde in der Schlacht verfolgt? Wie entwickelten sich Waffen, Taktiken und logistische Strukturen? Doch bereits im frühen 20. Jahrhundert begann ein Umdenken. Der Historiker Hans Delbrück (1848-1929) brachte mit seiner Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte eine neue Perspektive ein: Er betrachtete Krieg als Teil größerer gesellschaftlicher und politischer Strukturen. Dennoch setzte sich sein Ansatz zunächst nicht durch und die offizielle Darstellung des Ersten Weltkriegs blieb eine militärische Verlaufsbeschreibung.

Doch die Katastrophen des 20. Jahrhunderts veränderten diesen Blick. Der Erste Weltkrieg mit seinen Materialschlachten , der Holocaust und der Kalte Krieg machten deutlich, dass Krieg nicht an den Grenzen des Schlachtfelds endet. Die klassische Operationsgeschichte verlor nach 1945 an Gewicht, nicht zuletzt, weil sie in der NS-Zeit ideologisch missbraucht worden war. Stattdessen rückten sozial- und kulturgeschichtliche Perspektiven in den Vordergrund (Querengässer, 2019).

Die moderne Militärgeschichte betrachtet Krieg heute als ein gesamtgesellschaftliches Ereignis. Sie untersucht, wie Armeen in Staaten eingebettet sind, wie Kriegsführung durch Wirtschaft, Technik und Ideologie geprägt wird und welche Spuren Gewalt in Körpern, Landschaften und Erinnerungen hinterlässt.

2. Zwischen Ruhm und Grauen: Militärgeschichte ist nicht gleich Heldengeschichte

„Oder hat ein Geschoß dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab birgt es mehr als ein Bein, eine Hand?“ singt der deutsche Musiker Hannes Wader in seinem Lied Es Ist An Der Zeit . Das Lied erzählt nicht die Geschichte eines heldenhaften Soldaten, der ruhmvoll für sein Vaterland stirbt. Es erzählt die Geschichte eines verängstigten jungen Mannes, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist und steht stellvertretend für die Abertausenden, die ihr Leben ließen. „Warst Soldat um zu sterben, nicht um jung zu sein“, singt Wader weiter.

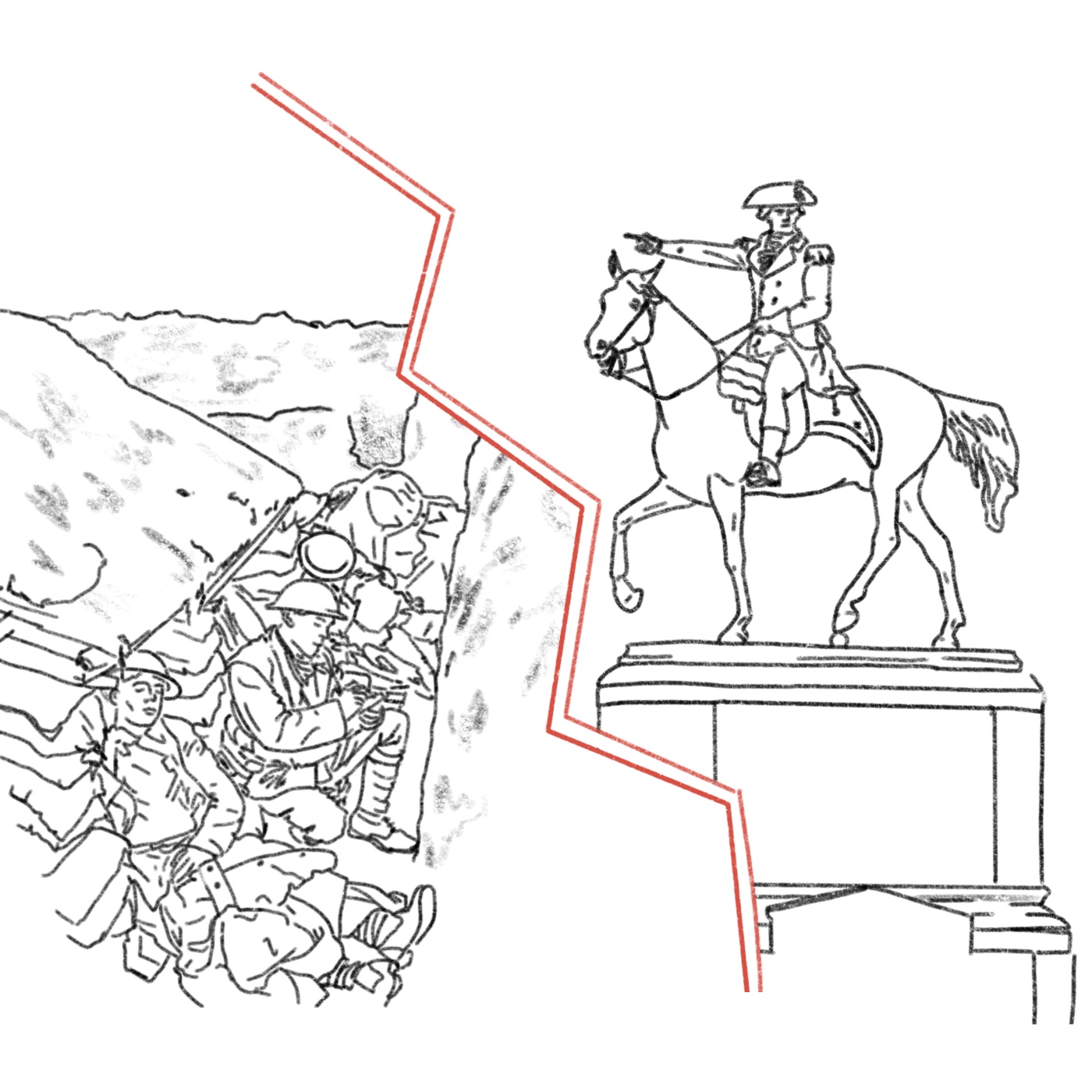

Helden werden nicht in dem Moment geboren, in dem sie töten oder getötet werden. Sie werden erschaffen, um die Grausamkeiten des Krieges zu vereinfachen, zu trösten und zu überdecken. Sie bieten einen Sinn. Die Geschichtsschreibung hat sich lange an diesen Erzählungen orientiert: Neben den „einfachen“ Helden rückten vor allem die „großen Männer“ in den Mittelpunkt – von Arminius (17 v. Chr.–21 n. Chr.) berühmt geworden durch die Varusschlacht bis zu Robert E. Lee (1807–1870) der als General der Südstaaten seinen Gegnern im Amerikanischen Bürgerkrieg unterlag (selbst Verlierer können zu Helden werden). Solche Erzählungen überhöhen den Einzelnen zum Symbol gemeinsamer Stärke, ob in Gestalt des tapferen Soldaten, der sein Leben für die Nation opfert, oder des genialen Feldherrn, der durch sein strategisches Können „Geschichte schreibt“.

Inzwischen hat die Forschung gezeigt, dass diese Mythen weniger über die tatsächlichen Ereignisse aussagen als über die Bedürfnisse der Gesellschaften, die sie erzählen. Die Militärgeschichte soll erklären, wie Heldengeschichten entstehen, warum Gesellschaften sie brauchen und wie sie helfen, Gewalt zu rechtfertigen. Wo einst die Helden standen, richtet sich der Blick heute zunehmend auf die „kleinen Akteure“: auf Zivilist:innen, Kriegsgefangene, Kinder , auf jene, die keine Waffen trugen und doch vom Krieg gezeichnet wurden.

Eine Aufgabe der Militärgeschichte besteht darin, diese Perspektiven sichtbar zu machen. Indem sie die Geschichten „normaler Menschen“ einbezieht, ergänzt sie die traditionellen Erzählungen und zeigt, dass Krieg weit mehr zerstört als Frontlinien: Er verändert Gesellschaften, Lebenswege und Erinnerungen für Generationen.

3. Die Gewaltgeschichte ist ein Erbe des Krieges

Im August 2025 will der 19-jährige Mehmed aus Doboj in Bosnien-Herzegowina seine Ziegen zusammentreiben. Auf dem Weg tritt er auf eine Mine und stirbt . Als die Mine, die Mehmed sein Leben kosten sollte gelegt wurde, war er noch nicht einmal auf der Welt. Seit dem Ende des Krieges 1995 haben 624 Menschen in Bosnien-Herzegowina ihr Leben durch Minen verloren.

Gewalt endet nicht mit dem letzten Schuss, sondern setzt sich in den Körpern, Landschaften und Erinnerungen der Betroffenen fort. „Ich möchte vergessen. Schreiben Sie das ruhig so: Sich an den Krieg erinnern heißt, weiter sterben. Sterben und sterben,“ trauert die ehemalige sowjetische Unteroffizierin Olga Podwyschenskaja (Alexijewitsch, 2015).

Die psychischen Verletzungen sind nur ein Aspekt, mit dem sich die Gewaltforschung auseinandersetzt. Trotz der Omnipräsenz von Gewalt fällt eine eindeutige Definition schwer. Der Osteuropahistoriker Jörg Baberowski schreibt: „Gewalt hat keine Geschichte, denn sie gehört zur Grundausstattung des Menschen. Sie ist eine Konstante menschlichen Handelns“, ist es schwer, Gewalt eindeutig zu definieren. Die Gewaltforschung deckt daher ein äußerst breites Spektrum ab, das von militärischen Konflikten über sprachliche Praktiken bis hin zu sozialen Rollen in privaten Räumen reicht. „Allenfalls ihre Formen und Anwendungstechniken haben sich im Wandel der Zeit verändert“, setzt Baberowski fort. Auch die Frage, wie Gewalt dargestellt und berichtet werden kann, ohne voyeuristisch zu wirken, gehört zu den zentralen Herausforderungen.

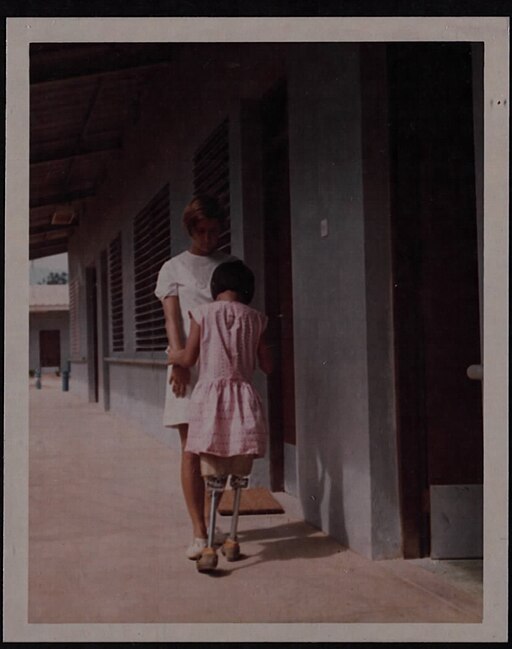

Die Krankenschwester Claire Bouchard hilft einem vietnamesischen Kind mit Amputationen im Qui Nhon Rehabilitationszentrum, 1969. Schätzungsweise 100.000 Menschen mit Amputationen leben derzeit in Vietnam. Hinzu kommen jedes Jahr 2.000 Männer, Frauen und Kinder, die aufgrund der 2,2 Millionen nicht explodierten Kampfmittel und Landminen aus dem Vietnamkrieg Gliedmaßen verlieren.

©SP5 Frank Mitchell, Public domain, via Wikimedia Commons

Im Fokus stehen sowohl die unmittelbaren Kriegsakte als auch die Strukturen, die Gewalt ermöglichen: militärische Organisationen, Befehle und Strategie. Gewalt wird erlernt, ritualisiert und institutionell abgesichert – Prozesse, die Menschen befähigen, zu töten und damit zu leben. Sie zeigt sich nicht nur in den Momenten der Schlacht, sondern bereits in der Vorbereitung, in Gehorsamspflichten, Hierarchien und Entmenschlichung. Die Analyse von Gewalt als historisches und gesellschaftliches Phänomen hilft zu verstehen, wie militärische Gewalt funktioniert, wie sie langfristige Spuren hinterlässt und wie Gesellschaften versuchen, mit ihr umzugehen.

4. Der Krieg hat (k)ein Weibliches Gesicht

Die in diesem Text verwendeten Zitate von sowjetischen Rotarmistinnen stammen aus Swetlana Alexijewitschs Buch Der Krieg hat Kein Weibliches Gesicht , das 1983 erstmals in Minsk erschien. In dem Erzählroman lässt die belarussische Nobelpreisträgerin Frauen zu Wort kommen, die im Zweiten Weltkrieg an der Front dienten - als Soldatinnen, Krankenschwestern oder Sanitäterinnen. Alexijewitsch ließ ihre Erzählerinnen ungeschönt von dem Grauen des Krieges erzählen, „Schreckliche Wunden. Bei einem war die ganze Brust aufgerissen, man sah das Herz“ und heimste sich damit eine Klage der sowjetischen Zensurbehörde ein, die ihr vorwarf eine Antikommunistin und Nestbeschmutzerin zu sein. 2020 flüchtete Alexijewitsch nach Repressionen durch den autoritären belarussischen Staat ins Exil.

Die 20-jährige jugoslawische Partisanin Laca Mandić Makiedo, die für die Sabotage deutscher Einrichtungen verantwortlich war. Alleine zerstörte sie zahlreiche Züge, Lokomotiven, Eisenbahnlinien und Brücken.

©Drennan, Alexander. No. 2 Army Film and Photo Section, Army Film and Photographic Unit, Public domain, via Wikimedia Commons

Historisch gesehen war die Teilnahme von Frauen an Kampfhandlungen selten, doch in Kriegszeiten spielten sie eine wichtige Rolle in der Logistik, der medizinischen Versorgung sowie als Boten oder Spioninnen . Erst im 20. und 21. Jahrhundert begann sich dieses Bild zu wandeln. Heute stehen Frauen an der Front, wie die kurdische Frauenmiliz YPJ („Einheiten zum Schutz der Frauen“), die in Nordostsyrien an vorderster Front gegen den sogenannten Islamischen Staat gekämpft hat. Ihr Ziel war dabei nicht allein der militärische Sieg, sondern auch die Verteidigung eines Lebensentwurfs, der auf Gleichberechtigung und Selbstbestimmung gründet. „Wir kämpfen, weil wir frei sein wollen – nicht nur von ISIS, sondern auch von allen, die uns klein halten wollen.“ (Haemers, 2024).

Doch gerade in Zeiten existenzieller Bedrohung kehren Gesellschaften oft zu alten Mustern zurück. Wenn Krieg herrscht, werden Männer zu Kämpfern und Frauen zu Fürsorgerinnen erklärt. Gleichberechtigung weicht dann schnell traditionellen Geschlechterbildern. Lange Zeit galt die Militärgeschichte selbst als Inbegriff einer männlich dominierten Disziplin, die sich kaum mit Geschlechterverhältnissen befasste. Erst seit wenigen Jahrzehnten zeichnet sich ein Wandel ab: Frauen wurden nicht nur „hineingeschrieben“, sondern Geschlecht wurde als analytische Kategorie in der Militärgeschichte ernst genommen.

Die Geschlechtergeschichte der Militärgeschichte betrifft Männer und Frauen gleichermaßen. Krieg hat stets ein bestimmtes Männerbild hervorgebracht: tapfer, opferbereit und im Kern gewaltsam. Nervenkranke Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg wurden mit der als weiblich codierten Hysterie („hystera“ ist übrigens altgriechisch für Gebärmutter) in Verbindung gebracht und somit zu „Kriegshysterikern “. Gewalt wurde zum Beweis von Männlichkeit, Emotionen zum Makel. Auch heute herrscht dieses fragwürdige Ideal vor. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth etwa erklärte im Herbst 2025, „Die Ära der politisch korrekten, überempfindlichen Führung, die niemandem die Gefühle verletzt, endet jetzt“ – und forderte die Rückkehr zu einem „Kriegerethos“.

5. Keine Vulkane: Kriege werden gemacht

So banal es klingt: Kriege werden gemacht, sie entstehen nicht von selbst. Sie sind keine Naturkatastrophen, sondern das Resultat bewusster Entscheidungen. Durch den tödlichen Schuss auf Thronfolger Franz Ferdinand (1863–1914) wuchsen nicht über Nacht Millionen Soldaten weltweit aus der Erde. Hinter jedem Krieg stehen Akteure: Regierungen, Militärs, Ideologien, wirtschaftliche Interessen oder gesellschaftlicher Druck.

„Kein Krieg ist unvermeidlich, bis er ausbricht“ konstatierte der britische Historiker A. J. P Taylor (1906–1990). Kriege entstehen aus einem Zusammenspiel vieler Faktoren : Territoriale Ansprüche, Ressourcenknappheit, Machtambitionen oder ideologische Konflikte können ebenso eine Rolle spielen wie der Wunsch von Herrschern, innenpolitische Spannungen nach außen zu verlagern. Schon die Archäologie zeigt, dass Gewalt in der menschlichen Geschichte nicht als Automatismus stattfand. Frühere Gesellschaften, wie Jäger- und Sammlerkulturen, kannten zwar Konflikte, doch diese blieben lokal und persönlich. Organisiert und systematisch in großem Maßstab wurde Gewalt erst mit der Sesshaftwerdung und Entstehung von Staaten.

Die Militärgeschichte nimmt hier eine Schlüsselrolle ein: Sie zeigt, dass Krieg plan- und gestaltbar ist. Historiker:innen analysieren die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Mechanismen, die Gewalt institutionalisieren. Es gibt keine naturgegebenen Kriege. Politische Entscheidungen, ökonomische Interessen und gesellschaftliche Dynamiken können verändert werden.

Wer Kriege verstehen will, muss dorthin schauen, wo sie vorbereitet, ermöglicht und erinnert werden. Ein guter Anfang dafür findet sich vom 8. bis 10. Oktober im Heeresgeschichtlichen Museum Wien, bei der internationalen Fachtagung „Krieg und Erinnerung: Spuren des Krieges und ihre Verarbeitung“ statt. Sie wird in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien und dem Arbeitskreis Militärgeschichte veranstaltet.

.jpg)