Im Zuge der ersten alexandria-Printausgabe "Das erste Mal" haben wir gemeinsam mit dem Blog Future Potentialis einen Essaywettbewerb ins Leben gerufen.

Es liegt in der Natur eines Essays, mitunter von den Regeln und Methoden strengen wissenschaftlichen Arbeitens abzuweichen und Raum zu bieten für Spekulation und literarische Formulierungen. Obwohl das nicht der Arbeitsweise von alexandria entspricht, haben wir uns entschieden, die Essays mit so wenig Eingriffen wie möglich zu publizieren. Entscheidend für die Wahl der Texte durch die unabhängige Jury waren Einfallsreichtum, Innovation und Stilistik der Beiträge. Diesen Eigenschaften möchten wir mit der Veröffentlichung Rechnung tragen.

Die Positionen der Essays entsprechen demnach nicht zwingend der Auffassung der alexandria-Redaktion.

Gegen Anfang

Ein Denken von Anfängen und herausragenden ersten Malen zeichnet nicht nur geläufige Wissenschaftsgeschichte aus, sondern ist ebenso ein Merkmal kolonial-patriarchaler Geschichtsschreibung. Dieser Essay unternimmt eine Dekonstruktion der Ideologie hinter den Vorstellungen von punktueller und individueller Wissensproduktion. Er stellt ihnen grundlegend andere Bilder und Denkweisen entgegen, indem er sich auf Theorien und Praxen der Relationalität bezieht. Hierfür zeichnet der Text zunächst die Verwandtschaft nach, die zwischen aufs Individuum zentrierten Vorstellungen der Entstehung von Wissen, neoliberalen Hochschulreformen und gewaltvollen historiographischen Verdrängungsmechanismen besteht. Anschließend schlägt er an der Stelle etablierter Narrative des wissensgenerierenden „ersten Males“ den Begriff der Beziehung vor. Dieser stellt einen realitätsnäheren Zugang zu tatsächlichen Praxen der Wissensproduktion und -vermittlung dar und kann zum anderen als Grundlage eines Denkmodells für künftige, radikal andere Formen des Erkennens, Zeigens und Voneinander-Lernens handhabbar gemacht werden.

Koordinatensysteme im Nebel

40 Punkte waren zu erreichen bei meiner ersten Prüfung im Mathematik-Studium. Ich erreichte minus 8 und beschloss daher, diese erste Prüfung des Studiums zugleich meine letzte sein zu lassen. Der Neid auf Student:innen der Naturwissenschaften, den ich in weiterer Folge entwickelte, fußte dennoch nicht auf diesem Rückschlag. Was mich beeindruckte war weniger das konkrete Wissen, das sich die Physiker:innen und Mathematiker:innen in meinem Bekanntenkreis anzueignen und das sie obendrein für Prüfungsergebnisse im positiven Zahlenbereich wiederzugeben vermochten. Vielmehr begeisterte mich ihre Fähigkeit, das Erlangen und Erlernen dieses Wissens jederzeit auf positive Weise benennen und vergegenwärtigen zu können. Konkreter gesprochen: Während ich haufenweise Bücher las, ohne meinen Finger auf das legen zu können, was ich eigentlich genau aus ihnen mitnahm, konnten meine Freund:innen klar benennen, welche Theoreme sie inzwischen gelernt, welche Beweise sie durchschaut, welche Herleitungen sie eigenständig durchgedacht hatten. Lange Zeit habe ich mir gewünscht, dasselbe zu können: den Verlauf meiner eigenen Lernkurve aus ihrem schummrigen Nebel des gefühlt-graduellen Wachstums herauslösen und in ein Koordinatensystem einfügen zu können, in dem sich Momente des Verstehens deutlich von dem ihnen vorangehenden Unwissen abheben.

Von Mythen und Indexen

Natürlich entsprang dieses Begehren nicht aus dem Nichts, sondern war der Effekt von mythisierten Vorstellungen, die das Feld der Wissensproduktion seit langer Zeit umranken. Wissenschaftsgeschichte wird, ebenso wie tradierte Geschichtsschreibung allgemein, als Abfolge herausragender Wegweiser geschrieben, als Ergebnis revolutionärer Paradigmenwechsel, als Serie von Erkenntnissen großer Köpfe und deren „erster Male“. Jedes Kind kennt die Geschichte von Newton, dem das Gesetz der Schwerkraft in Form eines Apfels ein- bzw. auf den Kopf gefallen ist. Descartes wiederum soll nicht von Fallobst, sondern von Tieren inspiriert worden sein, als er im Bett liegend eine Fliege an seiner Decke beobachtet, ihre Bewegungen zu berechnen versucht und dabei kurzerhand das kartesische Koordinatensystem erfunden haben soll. Und ganz ohne physisch präsente Einflüsse kam vermeintlich Dmitri Mendeleev zu seiner bahnbrechenden Erkenntnis: Bei laufender Kammermusik soll er eingeschlafen sein, im Traum die von ihm jahrelang studierten Elemente des Universums wie in musikalischer Notation zusammenfließen gesehen und nach dem Aufwachen direkt dasjenige Ordnungssystem notiert haben, das wir heute als Periodensystem kennen (vgl. Teichmann 1992, Lutterloh/Maack 2008, Cheung 2019).

Das sind natürlich einige der haarsträubenderen Geschichten dieser Art, die sich für klickbare Listen im Internet mundgerecht aufarbeiten lassen. Doch im Kern entsprechen sie passgenau der konventionalisierten Form von Wissenschaftsgeschichtsschreibung, die davon ausgeht, dass herausragende Figuren – meist Männer – in außergewöhnlichen Situationen oder unter einzigartigen Umständen ganz Besonderes hervorgebracht haben und hervorbringen. Einen Anfang setzen. Standhaft wird durch solche Erzählungen das Bild kolportiert, Erkenntnisgewinn entstehe abrupt, ausbruchshaft und sei in seiner punktuellen Genese daher klar nachvollziehbar.

Die Selbstverständlichkeit dieses Bilds hat handfeste Auswirkungen zur Folge. Dass junge Student:innen der Geisteswissenschaften im Vergleich zu Physiker:innen an der Brauchbarkeit ihrer Ausbildung zweifeln, ist eine der harmloseren. Weitaus drastischer sind die Konsequenzen, die der Wunsch nach positiver Erkennbarkeit von Wissen auf institutioneller Ebene nach sich zieht. Sie treten auf in der Form ökonomisierter Reglementierung von Lernprozessen: als sich stets verengende Curricula, die einschränken, wieviel Zeit Student:innen für welche Themen aufwenden dürfen; als algorithmisierte Publikations-Indexe, die Gedachtes und Erforschtes in quantifizierbare Datensätzen umformen; als Umwälzungen wie die Bologna-Reform, die vermitteltes Wissen in ECTS zu übersetzen und damit ökonomisch erfassbar zu machen suchen – und dabei sehr erfolgreich sind (vgl. Unbedingte Universitäten 2013).

Lernen, vorlernen, vorweglernen

Neoliberale Mechanismen der Ökonomisierung von Denkprozessen dieser Art stehen nun in direkter Verwandtschaft zu dem patriarchal-kolonialen Geschichtsverständnis des globalen Nordens. Der Wunsch, Erkenntnisse quantifizierbar, also instrumentell erfass- und verwertbar zu machen, mit einem klaren Anfangs- und Endpunkt zu versehen, ist untrennbar verknüpft mit der gewaltsamen Bestrebung, Geschichte als Folge von Entdeckungen und mit ihnen einhergehender glorreicher Anfänge zu zeichnen. Dass an europäischen Schulen der Genozid an der indigenen Bevölkerung Amerikas nach wie vor als die europäische „Entdeckung“ des amerikanischen Kontinents gefeiert wird, ist eine der gleichermaßen offensichtlichsten und hässlichsten Ausformungen dieses Geschichtsbilds. Feministischen, post- und dekolonialen Aktivist:innen und Wissenschafter:innen geht es seit Jahrzehnten darum, fest ins kollektive Gedächtnis eingemeißelte Narrative dieser Art zu destabilisieren und zu überwinden. Während liberale Kritiker:innen danach streben, andere Geschichten, andere Bilder, andere Anfänge zu etablieren, pochen radikale Denker:innen und Aktivist:innen auf die Notwendigkeit, ein Denken in Kategorien großer Momente und Schlüsselereignisse gänzlich über Bord zu werfen (vgl. Jameson 2013, Phillips 2015).

Überträgt man diese Forderung nach einer grundlegend anderen Geschichtsschreibung auf wissenschaftsgeschichtliche Diskurse, wird die Notwendigkeit einer Neu-Perspektivierung von Lern- und Lehrprozessen auch in der Gegenwart deutlich. Aktuelle Tendenzen der radikalen Vermittlung orientieren sich an der Gewissheit, dass abseitiges und kritisches Wissen nicht innerhalb althergebrachter und von Gewalt durchsetzter Narrative zu erreichen ist. Anstelle von einseitigem Wissens-Transfer nehmen queer-feministische und antirassistische Ansätze die Ermöglichung von Kollaborationen, die Produktion von Zwischenräumen und die Schaffung von Beziehungen in den Fokus ihrer Arbeit.

Das Wiener Vermittler:innen-Kollektiv trafo.K etwa hat feministische und transdisziplinäre Ma-terialen für die Berufsschule entwickelt, die unter dem Titel Flic Flac* in Workshop-Settings mit Jugendlichen zum Einsatz kommen. Zentraler Bestandteil der Materialien ist ein Glossar mit Begriffen, die von Trans* und Inter* über Rassismus und (Un-)Abhängigkeit bis hin zu Respekt und Normal reichen. Diesem Glossar geht es keineswegs darum, feststehende Definitionen der vorgestellten Begriffe zu vermitteln. Vielmehr zielt der Aufbau der Workshops darauf ab, diese Wörter zu Auffangbecken diskursiver Assoziationen zu machen. Sie werden zur Grundlage gemeinsamer Gespräche, in denen Berichte der Jugendlichen über eigene Erfahrungen ebenso Platz finden wie die Artikulation abstrakter Gedanken oder hitzige Auseinandersetzungen (vgl. Sternfeld 2018). Ob und wie gut Lernen in einem solchen Kontext gelingt, wird eben nicht daran bemessen, ob neuartige Konzepte erfolgreich vermittelt – seitens der Jugendlichen also zum ersten Mal gehört – werden, sondern daran, wie sehr die gemeinschaftliche Auseinandersetzung es vermag, eingeübte Rollen-, Körper- und Gesellschaftsbilder zu destabilisieren. Es geht um den Aufbau neuer Beziehungen im Rahmen des Miteinander- und Voneinander-Lernens und um verkörpertes Wissen, das aus diesen Beziehungen folgt. Beziehungen sind es schließlich, und nicht einzelne herausragende Momente, die es ermöglichen, Dinge zu verstehen, zu erlernen und zu erproben – die es vielleicht sogar erlauben, vorwegzulernen: einander Dinge zu zeigen, die es noch nicht gibt (vgl. Sternfeld 2020).

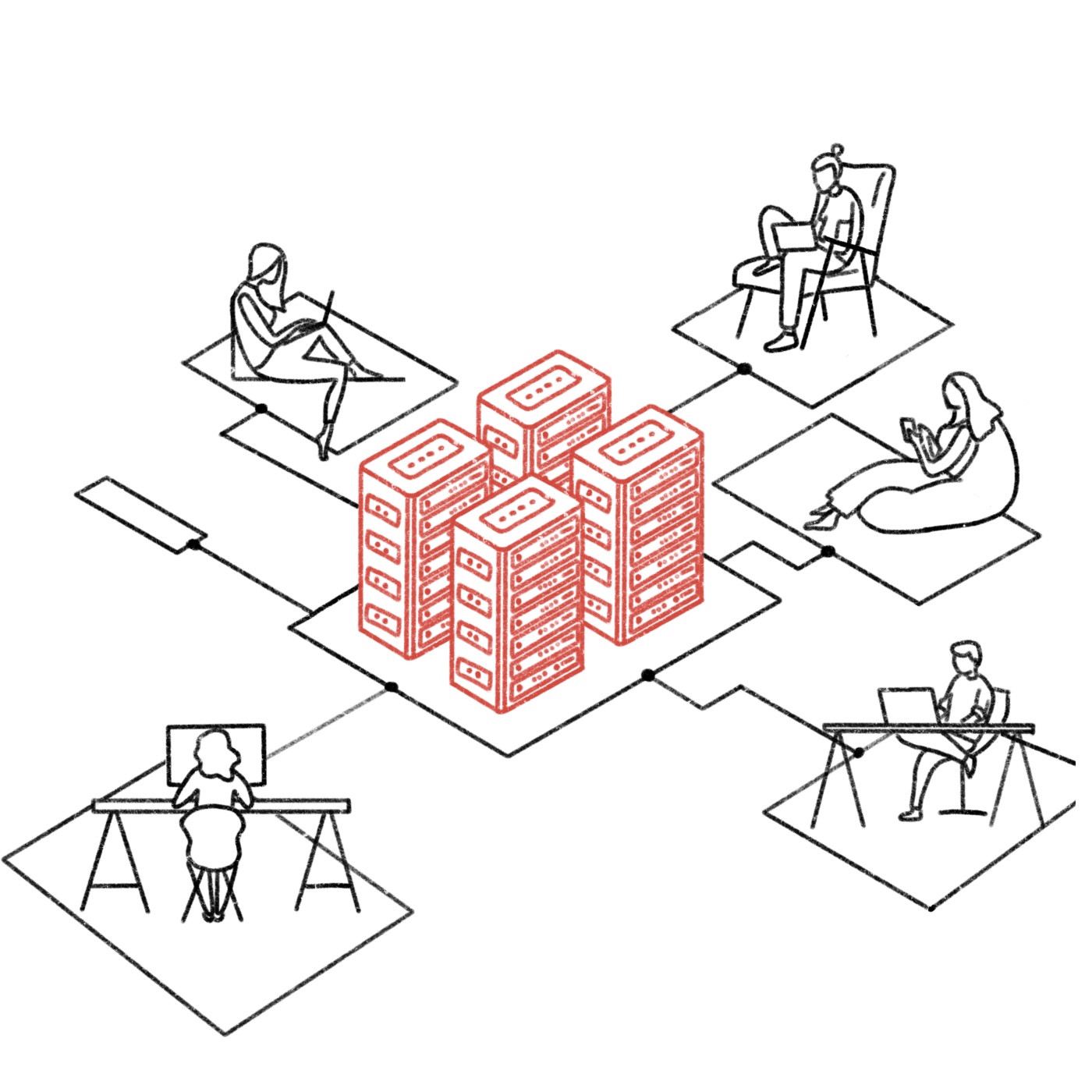

Abbildung 1: Ein Denken in Relationalitäten wird der klassischen Wissensproduktion, deren Ergebnisse sich klar abgrenzen und quantifizieren lassen, entgegengesetzt

In Beziehungen leben, in Beziehungen treten

Ich habe mich aus meinem Unwohlsein gegenüber den befreundeten Physiker:innen zunächst mit der Beschwichtigung herauszuwinden versucht, dass Konzepte und Gedanken der Geisteswissenschaften nun einmal in geringerem Maße ,greifbar‘ seien und sich demnach nicht so klar benennen ließen wie die Herleitung einer mathematischen Aussage. Natürlich schreibt dieses Denken aber nichts anderes fort als die Binarität zwischen ‚hartem‘ und ‚weichem‘ Wissen, die es zu überwinden gilt. Ein Denken in Beziehungen vermag genau das.

In ihrem Buch Beziehungsweise Revolution entwickelt die queere Kommunismustheoretikerin Bini Adamczak ein Modell kritischen Denkens und gesellschaftlicher Transformation auf der Grundlage von Beziehungen. Sie tut dies, indem sie sich von autoritär-maskulinen Vorstellungen revolutionärer Umbrüche (am Beispiel 1917) und von linksliberalen Fantasien konfliktfreier Gemeinschaftskonstitutionen (am Beispiel 1968) gleichermaßen abgrenzt. Beide Revolutionswellen, jene von 1917 wie jene von 1968, können als Narrative des ersten Males, als Ideologien des (Neu-)Anfangs beschrieben werden. An ihre Stelle setzt Adamczak ein Denken und Handeln in radikalen Beziehungen, das nicht versucht, das Rad der Revolution neu zu erfinden, sondern vielmehr auf der Gewissheit aufbaut, dass wir immer schon miteinander in Beziehung stehen. Es gilt nun, diese Bezogenheit zueinander und miteinander anzuerkennen und zur Grundlage gesellschaftlicher Veränderung zu machen: „Nicht, wie soll ich mich den anderen gegenüber verhalten, lautet die Frage, sondern, in welches Verhältnis wollen wir uns setzen?“ (Adamczak 2017, 241).

Es ist wünschenswert, diese Frage und mit ihr ein Denken in und von Beziehungen auch auf die akademische Praxis umzulegen: in Form der Einsicht, dass Wissen nicht im abgeschiedenen Forschen oder im Moment der einseitigen Vermittlung in Klassen- und Seminarräumen, sondern in zwischenmenschlichen Relationen, in Zwischenräumen und vor allem in Zeitspannen stattfindet, aus denen sich einzelne Momente des Anfangs unmöglich herauskristallisieren lassen. Wenn es dann überhaupt noch das Bedürfnis gibt, von ersten Malen zu sprechen, so werden damit vielleicht die Augenblicke gemeint sein, in denen sich rückblickend erkennen lässt, wann ich mit wem gemeinsam, an welchem Ort und in welchem Kontext etwas auf eine besondere Weise begriffen, erfahren oder gar vorweggelernt habe.

Adamczak, Bini: Beziehungsweise Revolution: 1917, 1968 und kommende. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2017.

Cheung, Alison: „6 Defining Moments in the History of Physics“. Immerse Education, 10. Februar 2019,

https://www.immerse.education/defining-moments-in-physics-six-turning-points/ (zuletzt besucht am 30.08.2020).

Jameson, Fredric: „The End of Temporality“. Criticual Inquiry 29, 2003, S. 695-718.

Lutterloh, Johanna, und Benjamin Maack: „Rock’n’Roll im Reagenzglas. 20 Momente – Stern-stunden der Wissenschaft“.

Der Spiegel, 17.10.2008, https://www.spiegel.de/geschichte/20-momente-sternstunden-der-wissenschaft-a-947969.html

(zuletzt besucht am 30.08.2020).

Phillips, Rasheedah (Hg.): Black Quantum Futurism. Theory & Practice Vol. I, Philadelphia: AfroFuturist Affair 2015.

Sternfeld, Nora: „Sich etwas zeigen, das es noch nicht gibt: Gedanken zur Repräsentationspra-xis von Büro trafo.K“, in: Das

radikaldemokratische Museum. Schriftenreihe curating. ausstel-lungstheorie & praxis, Band 3, Berlin/Boston: de Gruyter 2018, S.

181–226.

Sternfeld, Nora: „Eine Demokratie lernen, die es noch nicht gibt“, in: Elke Rajal et al. (Hg.): Making Democracy: Aushandlungen von

Freiheit, Gleichheit und Solidarität im Alltag. Biele-feld: Transcript 2020, S. 205–214.

Teichmann, Jürgen: Moment mal, Herr Galilei: Eine Reise durch die Geschichte der Wissenschaft. Würzburg: Arena 1992.

Unbedingte Universitäten (Hg.): Bologna-Bestiarium. Zürich: Diaphanes, 2013.

.jpg)

.png)