Sucht wird oft mit Armut in Verbindung gebracht. Vor allem aus der Populärkultur kennen wir die Darstellung einer suchtkranken Person, die aus ärmlichen, zerrütteten Verhältnissen kommt. Aber wie sehr trägt das sozioökonomische Umfeld, in dem eine Person aufwächst, lebt und arbeitet, tatsächlich dazu bei, suchtkrank zu werden?

Was ist Sucht?

Dass Sucht eine Krankheit ist, haben Forscher:innen bereits vor Jahrzehnten erkannt. Zum Beispiel werden Substanzmissbrauch und -abhängigkeit im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders der American Psychiatric Association (2013) klassifiziert und dementsprechend als Erkrankungen behandelt.

Dabei steht bei beiden Erkrankungen ein Konsum der Substanz(en) im Vordergrund, der so stark ist, dass Pflichten vernachlässigt werden. Das kann sich wiederrum auf zwischenmenschliche Beziehungen und die Gesundheit auswirken und nicht zuletzt auch rechtliche Probleme nach sich ziehen.

Substanzabhängigkeit ist eine schwerere Form von substance use disorders (also Erkrankungen, die mit dem Konsum von oft illegalen Substanzen zusammenhängen). Eine Toleranzentwicklung und die damit einhergehenden stärkeren Entzugserscheinungen verschlimmern die Symptomatik der Betroffenen sogar noch.

In Österreich konzentriert sich die Fallzahl der Suchterkrankungen auf die Hauptstadt Wien. 2022 lebten ungefähr die Hälfte aller problematischen Konsument:innen illegaler Substanzen in Wien (BMSGPK, 2022).

Das ist kein Zufall, denn das sozioökonomische Gefälle, dass sich zwischen unterschiedlichen Regionen herausbildet, beeinflusst die Gesundheit der lokalen Bevölkerung. In städtischen Gebieten kristallisieren sich häufig Stadtviertel heraus, die von bestimmten Einkommensklassen dominiert werden, wobei ärmere Bewohner:innen in bestimmten Stadtteilen und wohlhabende Bevölkerungsgruppen in anderen Bereichen konzentriert sind. Dadurch kann ein sogenannter area-level disadvantage (dt: regionsbezogener Nachteil) entstehen (Galea et al., 2015).

Diese Nachteile haben Auswirkungen auf die gesamte gesundheitliche Situation der Bewohner:innen, was sich durch schlechtere mentale und physische Gesundheit bemerkbar macht. Gründe dafür sind unter anderem der unterschiedliche Zugang zu medizinischer Versorgung und Sozialarbeiter:innen, sowie fehlende Ressourcen für gesundheitliche Prävention und Selbstbehandlung.

Dieser Mangel könnte den problematischen Konsum von Substanzen in Armutsvierteln fördern. Obwohl Wien stark von sozialdemokratischen Wohnprojekten profitiert, die diesen Strukturen entgegenwirken können, zeigt sich auch hier ein Stadt-Land-Gefälle im gesamt-österreichischen Vergleich (Galea et al., 2015).

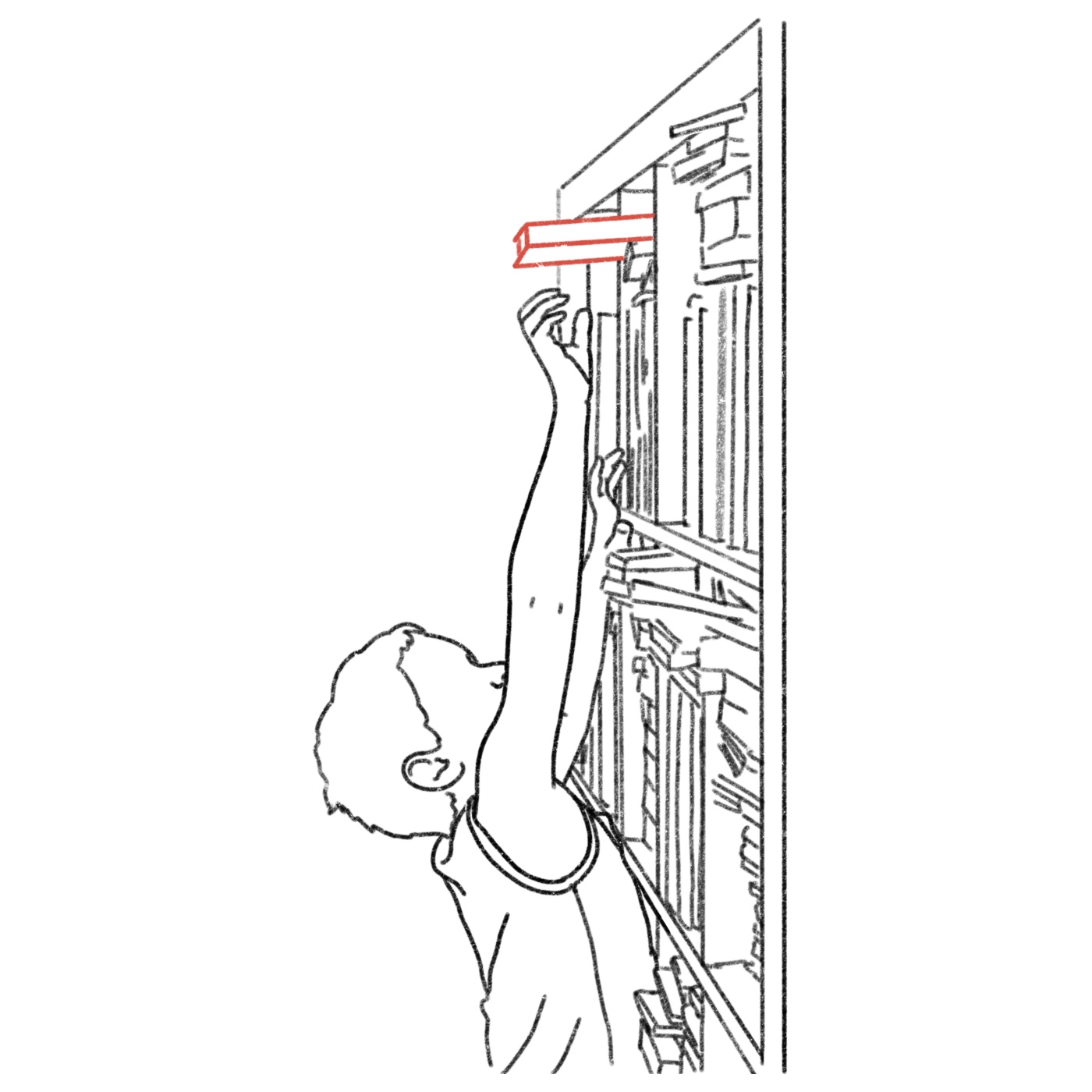

Im Wiener Verein dialog: bekommen Betroffene kostenlos und niederschwellig Beratung, Betreuung und Behandlung. Im Jahre 2022 betreute der Verein über 6.000 Klient:innen und deren Angehörige.

Ursula Zeisel ist diplomierte Sozialarbeiterin und seit 2017 die psychosoziale Leiterin des Vereins. Vorwiegend kümmert sie sich um suchtbelastete Familien und die Vermittlung ihrer Expertise an Sozial- und Gesundheitsinstitutionen. Die Klient:innen finden ihren Verein über unterschiedliche Wege. Manche suchen gezielt Hilfe und kommen zum dialog: für ein Erstgespräch.

„Es gibt natürlich auch die Leute, die nicht unbedingt freiwillig kommen“, erklärt Zeisel, „sondern irgendjemand sagt zu ihnen: ,Entweder Suchtbehandlung oder…‘ und das oder ist dann so unattraktiv, dass sie doch lieber zu uns kommen, und sich mit dem Thema Sucht/Konsum auseinandersetzen. Das kann durch das Gericht passieren, durch das Jugendamt, die Schule, das AMS, durch Wohnungseinrichtungen oder auch durch Angehörige.“

Nicht nur Menschen mit illegaler Suchtproblematik werden im Verein dialog: beraten. Auch Alkoholabhängigkeit, Internetsucht oder andere Verhaltenssüchte sind immer wieder Inhalt von Zeisels Arbeit. Von jahrelanger Abhängigkeit bis zum ersten Experimentierkonsum werden hier alle Themen und Problematiken behandelt.

Wie wird man süchtig?

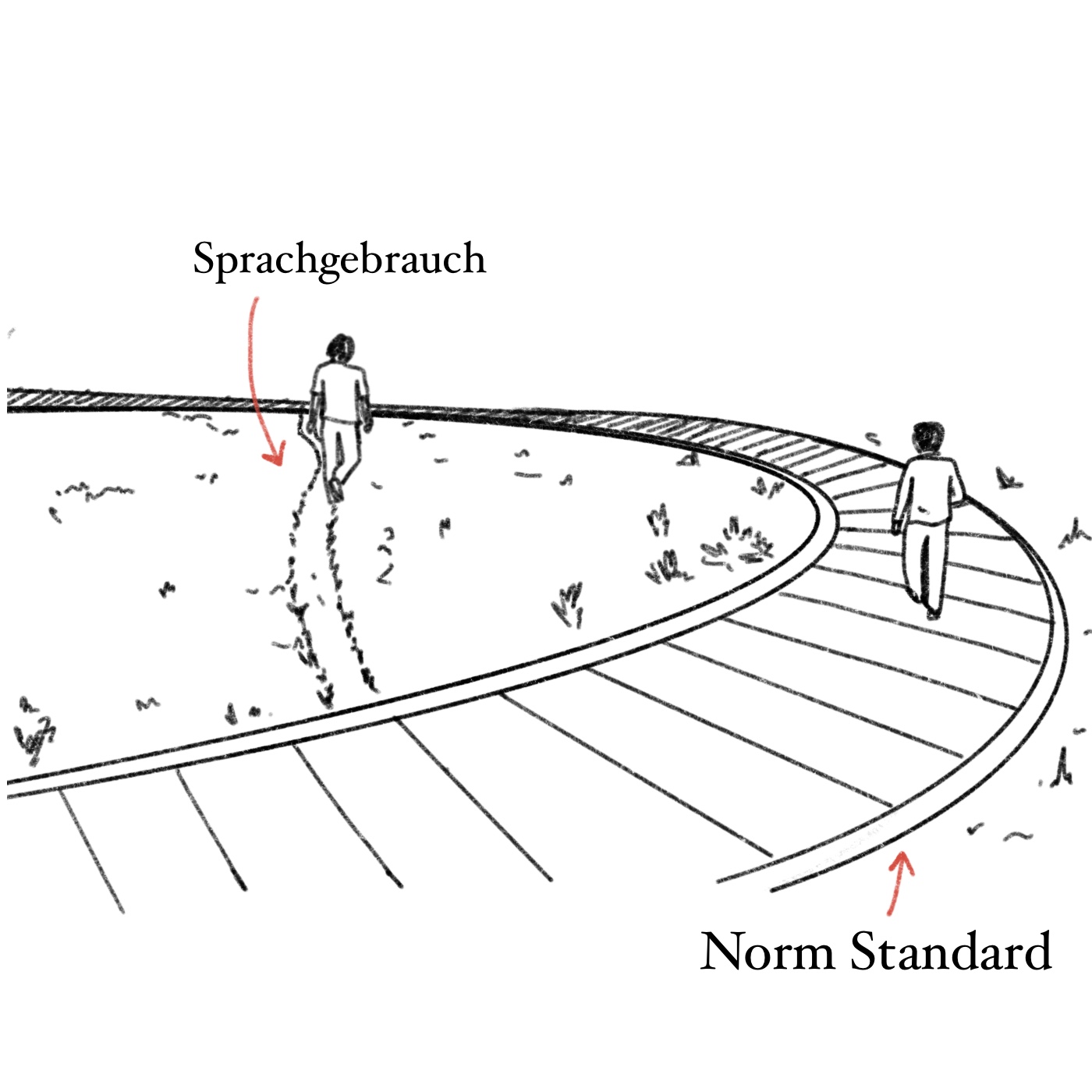

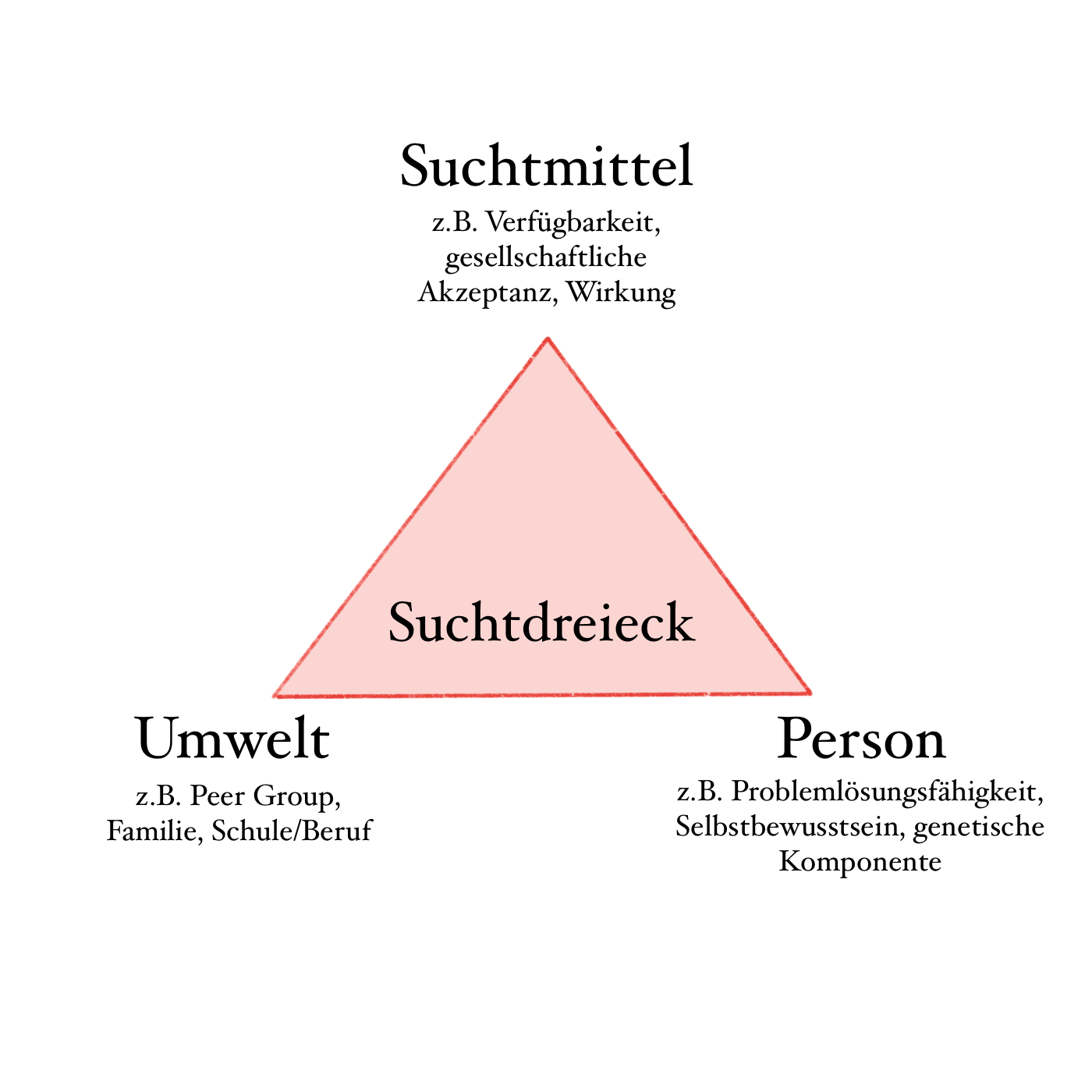

Kann man den Ursprung einer Suchtkrankheit tatsächlich am sozioökonomischen Milieu, also dem Umfeld, in dem Erkrankte aufwachsen, leben und arbeiten, festmachen? Um die Faktoren zu verstehen, die zu einer Sucht führen können, wird in der Suchtforschung häufig das Suchtdreieck-Modell (Kielholz & Ladewig, 1973) angewendet.

Das Dreieck ist eine Verbildlichung des Zusammenspiels der Faktoren Person, Suchtmittel und Umwelt/Umfeld.

Bei der Person können biologische Faktoren wie das Alter, die Genetik und der Gesundheitszustand oder psychologische Faktoren wie Risikoaffinität und Abenteuerlust, aber auch Traumata oder niedriges Selbstwertgefühl einen Einfluss auf die persönliche Suchtanfälligkeit haben.

Ob die konsumierte Substanz eine Person abhängig macht, hängt auch von der Wirkung, der Verfügbarkeit und der Dosis des Suchtmittels ab.

Das Suchtdreieck-Modell bildet drei wichtige Einflüsse ab, um die individuelle Suchtanfälligkeit zu bestimmen

Auch die Umwelt kann die Suchtanfälligkeit auf unterschiedliche Weise verstärken; ob das nun Gruppenzwang unter Freund:innen ist, der modische „Coolness“-Faktor einer Substanz – oder aber soziale Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit und finanzielle Sorgen.

„Natürlich sind die meisten Faktoren im Individuum drinnen, aber vieles, was das Individuum ausmacht, ist vom sozialen Umfeld geprägt oder auch dadurch entwickelt worden“, erklärt Ursula Zeisel.

Ungleichheit macht krank

Das Umfeld und mangelhafte Lebensbedingungen spielen also eine Rolle in der Suchtanfälligkeit. Aber wie groß ist dieser Einfluss?

Einige Forschende der Sozioökonomie – eine Disziplin, die die Wechselwirkung zwischen sozialen und wirtschaftlichen Faktoren in einer Gesellschaft untersucht – haben festgestellt, dass sich Armut und soziale und finanzielle Ungleichheit negativ auf die persönliche körperliche und seelische Gesundheit auswirken.

Eine Studie aus Schweden zeigt beispielsweise, dass Menschen, die in finanziellen Nöten leben, eher an Muskel-Skelett-Erkrankungen leiden, den eigenen Gesundheitszustand schlechter bewerten und sich psychisch belasteter fühlen als finanziell stabile Personen (Ahnquist et al., 2012). Das liegt nicht nur an einem eingeschränkteren Zugang zur Gesundheitsversorgung, sondern auch am chronischen Stress und den psychischen Folgen von sozialer Ausgrenzung durch Armut (Pickett & Wilkinson, 2015).

„Wir wissen, dass Arbeit ein ganz wichtiger Faktor ist“, erläutert Zeisel. „Schon allein die Tatsache, eine Arbeit zu haben, ist ein Schutzfaktor. Der drohende Arbeitsplatzverlust ist eine große Motivation, sich Hilfe zu suchen.“

Im Standort ‚Sucht und Beschäftigung‘ hilft der Verein dialog: deshalb Betroffenen mit ihrer Sucht im Arbeitsalltag umzugehen, oder sie nach einer Arbeitslosigkeit wieder zu befähigen und in den Arbeitsmarkt zu reintegrieren. „Aber Arbeit birgt natürlich auch Risikofaktoren, weil schlechte Arbeitsbedingungen, Stress, Mobbing und so weiter, das passiert auch alles im Arbeitsumfeld“, ergänzt Zeisel.

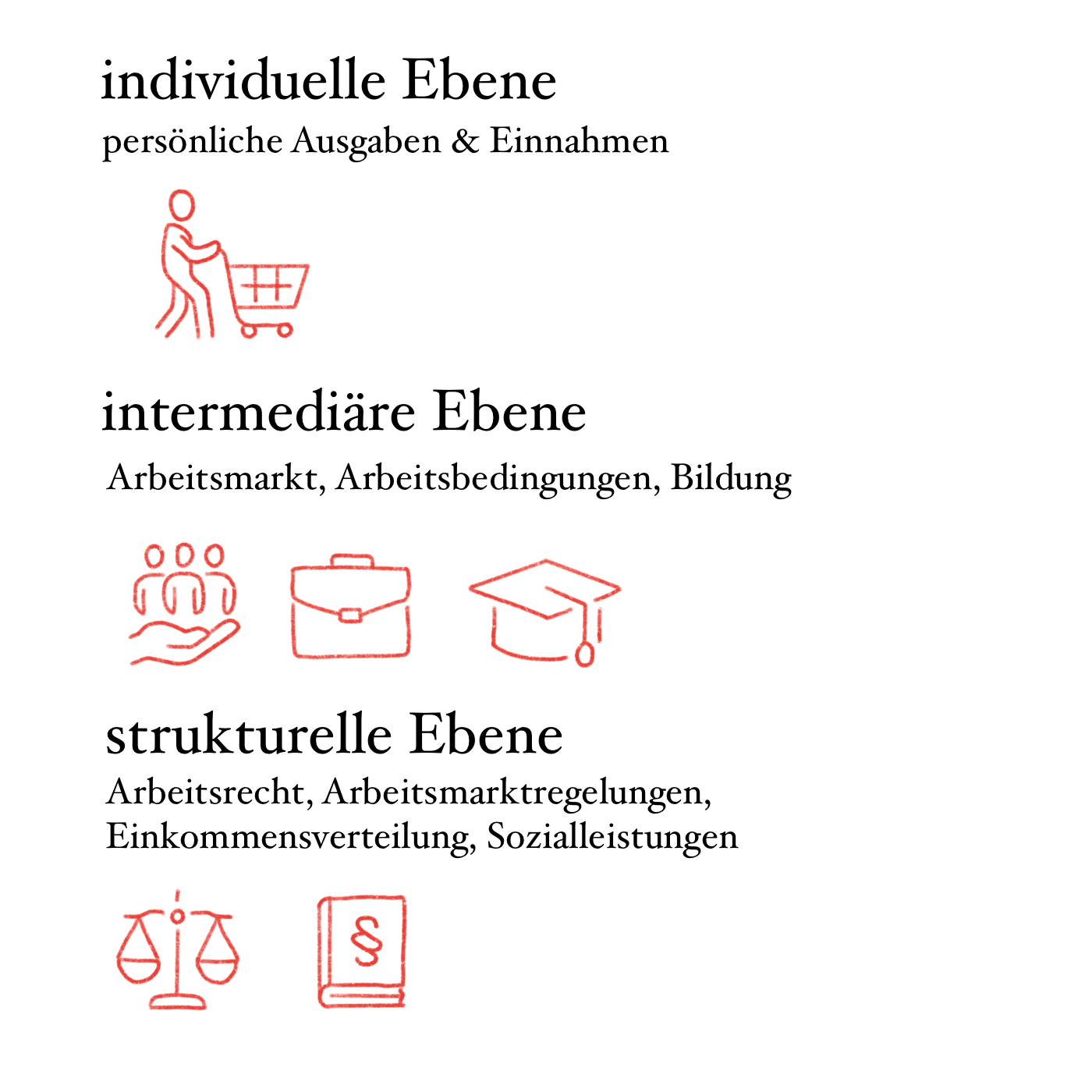

Um besser zu verstehen, wie sich das Milieu und strukturelle Bedingungen auf die Gesundheit auswirken, hat die WHO den sogenannten „Social Determinants of Health“-Ansatz („Soziale Determinanten der Gesundheit“-Ansatz), kurz SDoH, mitentwickelt.

Er untersucht den Einfluss fünf sozioökonomischer Themenbereiche auf die individuelle Gesundheit: 1) wirtschaftliche Stabilität 2) Bildungszugang und -qualität 3) Zugang und Qualität der Gesundheitsversorgung 4) Nachbarschaft und ortsgebundene Umwelt und 5) soziales und gemeinschaftliches Umfeld.

Auch wenn diese Bereiche thematisch voneinander getrennt sind, beeinflussen und überschneiden sie sich. Die fünf Bereiche der SDoH können außerdem auf unterschiedlichen Strukturebenen untersucht werden. Analysiert man beispielsweise die wirtschaftliche Stabilität auf der Mikro-, also der individuellen Ebene, so erfasst man beispielsweise die Ausgaben und Einnahmen des eigenen Haushalts.

Auf der nächsthöheren, intermediären Ebene betrachtet man dann die Arbeitsbedingungen, die Bildung, den Arbeitsmarkt – all die unmittelbaren Umstände, die das persönliche Einkommen und damit die finanzielle Situation beeinflussen. Auf der strukturellen Ebene werden zuletzt die gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen untersucht, die diese Umstände formen.

Im Fall der wirtschaftlichen Stabilität können das Einkommensumverteilungsmaßnahmen, Arbeitsmarktregelungen oder andere Sozialleistungen sein (WHO, 2008; WHO, 2010).

Diese Faktoren und Ebenen sind natürlich von Staat zu Staat ganz unterschiedlich ausgestaltet. Um also herauszufinden, inwiefern und wie stark die sozialen Determinanten der Gesundheit die Suchtanfälligkeit beeinflussen, müssen wir den örtlichen Kontext und die lokalen Umstände immer miteinbeziehen.

Für die Anfälligkeit von Suchterkrankungen spielen unterschiedliche Ebenen eine Rolle

Sucht findet sich in allen Milieus

Als Großstadt mit wohlhabenderen und ärmeren Gegenden ist Wien das Suchtzentrum Österreichs. Trotz sozialer Wohnbauprojekte spielen Nachbarschaft und ortsgebundene Umwelt auch in Österreich eine wichtige Rolle in der Suchtproblematik. Der dialog: ist deshalb eine von vielen Suchthilfe-Einrichtungen in der österreichischen Hauptstadt.

Leiterin Zeisel erklärt, inwiefern auch Einkommensungleichheiten in Wien eine Rolle für Sucht spielen können: „Ein Einkommen zu haben ist schon ein wichtiger Schutzfaktor, vor allem wenn eine Bezahlung adäquat ist. Ein Einkommen zu haben, das es schwer macht, die Lebenskosten zu decken, ist ein Risikofaktor. Und Arbeit bedeutet viel mehr als nur finanzielles Einkommen. Wenn ich das Gefühl habe, meine Arbeit wird nicht wertgeschätzt, es gibt keine guten Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, kann das auch ein Faktor sein, Substanzen zu konsumieren.“

Das erinnert an das Thema wirtschaftliche Stabilität nach den Ebenen der SDoH: Das individuelle Einkommen und das Selbstwertgefühl einer Person werden auf der intermediären Ebene von den Arbeitsbedingungen und der finanziellen Wertschätzung am Arbeitsmarkt bestimmt. Diese Bedingungen könnte man strukturell mit verbesserten Einkommensregulierungen, finanziellen Förderungen, Werbekampagnen und steuerlichen Begünstigungen auf der politisch-rechtlichen Ebene verbessern. So könnte der Staat einen strukturellen Beitrag zu Gesundheit und Suchtprävention leisten.

Die Klient:innen von Ursula Zeisel kommen tatsächlich aus vielen verschiedenen sozialen Backgrounds und aus unterschiedlichem Antrieb zu ihrem Verein. Viele der Klient:innen litten bereits vor der Suchterkrankung an einer psychischen Krankheit oder haben ein traumatisches Erlebnis in ihrer Biografie. Einige haben Probleme in der Beziehungsgestaltung und der sozialen Bindung, also Probleme in ihrem sozialen und gemeinschaftlichen Umfeld.

„Es gibt immer Gründe, warum man Suchtmittel konsumiert. Sich in irgendeiner Form besser zu fühlen, Schmerzen nicht zu spüren, ob körperliche oder psychische Schmerzen. Gibt es diese Wünsche in einem Menschen, dann ist eine Gefährdung deutlich größer“, meint Zeisel. Ein geringes Einkommen oder das Aufwachsen unter finanziellen Nöten oder in Suchthaushalten können zu großem Stress, Trauma, schwierigen Familienverhältnissen, Bindungsproblemen und psychischen Krankheiten führen. Das heißt allerdings nicht, dass die meisten Klient:innen des dialog: in solch einem Umfeld aufgewachsen sind.

„Das Einkommen hat aber mit Sicherheit einen Einfluss auf das Suchtmittel, das konsumiert wird.“ Damit meint Zeisel die unterschiedlichen Preisklassen der verschiedenen Substanzen. „Was wir auch wissen, ist, dass die Menschen, die niedrige Einkommen haben, viel mehr betroffen sind von Begleitkrankheiten, die durch Sucht entstehen, weil sie sich weniger gesund ernähren, weniger auf sich schauen, weniger zum Arzt gehen und generell weniger Selbstfürsorge betreiben, die einfach Geld kostet.“ Solche Begleitkrankheiten sind beispielsweise Hepatitis, also eine entzündete Leber durch exzessiven Alkoholkonsum, oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Der Alkoholismus ist eine oftmals verharmloste Suchterkrankung

„Ich glaub auch, dass es Milieus gibt, die besser im Vertuschen sind oder wo das System die suchtkranke Person länger mittragen kann und sie deshalb nicht so schnell auffällig wird“, führt Zeisel aus. „Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sehr rasch auffällig werden, weil es niemanden gibt, der sie schützt, der ihnen vielleicht trotzdem Arbeit oder Geld gibt. Man weiß, dass sich Sucht durch alle Gesellschaftsschichten zieht.“

Sucht betrifft also keinesfalls nur Menschen aus ärmeren Schichten. Allerdings ist es für wohlhabende Menschen einfacher, mit dieser Sucht umzugehen, weil sie sich ein gesünderes Leben leisten können und vom System eher mitgetragen werden.

Eine Suchtkrankheit ist hauptsächlich an der Person selbst und ihrem seelischen und körperlichen Gesundheitszustand festzumachen. Die psychische Belastung von finanzieller Not und der ungleiche Zugang zu wichtigen Sozialleistungen kann jedoch verstärkend zur persönlichen Suchtanfälligkeit hinzukommen. Wenn der Staat allerdings Sozialleistungen wie Zugang zu Gesundheitsversorgung, sichere und wertschätzende Arbeitsbedingungen, Allgemeinbildung, sichere und leistbare Wohneinrichtungen und ähnliches fördert, können diese gesellschaftlichen Unterschiede minimiert werden.

In Wien ist der Zugang zu Suchthilfe-Organisationen wie dem dialog: einfach und unkompliziert. Es gibt viele öffentliche Stellen mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, wie die Kolping Drogenberatung, die Jugendliche und deren Angehörige berät, Therapie und medizinische Behandlung an der MedUni Wien, die Suchthilfe, die bei Wohnungs- und Einkommenssorgen unterstützt, und viele weitere. Beratung und Betreuung sind an all diesen Stellen kostenlos und die Mitarbeiter:innen sind der Verschwiegenheit verpflichtet. Wer mit Suchtproblemen kämpft, betroffene Angehörige hat oder sich gerne einfach einmal zum Thema Sucht beraten lassen will, sollte nicht zögern, sich an das große Angebot an Wiener Suchthilfestellen zu wenden.

Ahnquist, J., Wamala, S. P., & Lindstrom, M. (2012). Social determinants of health – A

question of social or economic capital? Interaction effects of socioeconomic factors on

health outcomes. Social Science & Medicine, 74(6), 930-939.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders (Fifth Edition). American Psychiatric Association.

Galea, S., Rudenstine, S., & Vlahov, D. (2005). Drug use, misuse, and the urban

environment. Drug and Alcohol Review, 24(2), 127–136.

Kielholz, P., & Ladewig, D. (1973). Die Abhängigkeit von Drogen. Deutscher

Taschenbuch Verlag.

Pickett, K. E., & Wilkinson, R. G. (2015). Income inequality and health: A causal review.

Social Science & Medicine, 128, 316-326.

WHO. (2008). Commission on Social Determinants of Health Final Report Executive

Summary: Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social

determinants of health.

WHO. (2010). A conceptual framework for action on the social determinants of health.

(Discussion Paper Series on Social Determinants of Health, 2).

.jpg)