Goethes Werther gilt als Kultbuch einer ganzen Epoche. Doch war dieser Roman nur ein Aus-druck des „Sturm und Drang“ oder hat er die Bewegung erst richtig in Gang gesetzt? Genau hier steckt das Henne-Ei-Problem: Braucht es erst einen literarischen Text, damit eine Strömung Ge-stalt annimmt, oder entsteht ein Text überhaupt nur, weil eine Epoche ihn hervorbringt?

Die Frage ist mehr als literarisches Rätselraten. Sie berührt das Grundprinzip künstlerischer Schöpfung. Entsteht Genie aus dem Zeitgeist oder prägt das Genie selbst den Geist seiner Zeit? Eine Frage, die bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren hat. Denn im Kern geht es um ein Phänomen, das uns bis heute begleitet: Wie sehr formen wir unsere Zeit – und wie sehr formt sie uns?

Ein Blick ins Werk

Die Leiden des jungen Werther ist ein Roman des jungen Johann Wolfgang von Goethe, 1774 er-schienen, in vielen Schulen gelesen, mehrfach verfilmt – er hat seit seiner Entstehung alle Gene-rationen zum Seufzen gebracht. In Briefen an seinen Freund Wilhelm schildert der junge Rechtspraktikant Werther seine wachsende Verzweiflung über eine unerfüllte Liebe. Denn Lotte ist zu Beginn der Geschichte bereits mit Albert verlobt und heiratet ihn im Laufe der Erzählung. Der Roman endet mit dem Selbstmord von Werther.

Der Selbstmord ist auch gleichzeitig eines der umstrittensten Themen rund um den Briefroman: der sogenannte „Werther-Effekt“. Der Sozialpsychologe David P. Phillips (1974) un-tersuchte einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Erscheinen des Werthers und einer ansteigenden Suizidrate. Er kam zu dem Schluss, dass die Veröffentlichung des Romans zu einer statistisch messbaren Zunahme von Nachahmungstaten geführt habe – ein Phänomen, das er als „Werther-Effekt“ bezeichnete. Diese Annahmen hält der Philosoph und Schriftsteller Rüdiger Safranski für übertrieben: Bereits Goethe selbst habe solche Nachahmungen als Missverständ-nis seiner Dichtung abgetan und verweist auf Zeitgenossen wie Christian Garve, der betont, dass Literatur allein kaum jemanden zum Selbstmord verleiten könne. Ob die berichteten Nachah-mungen tatsächlich so zahlreich und signifikant waren, lässt sich schwer belegen – fest steht jedoch: Der Roman hatte...

… überwältigenden Erfolg beim Publikum, er erreichte so gut wie alle damaligen Bücherleser in Deutschland. Er wurde sofort europaweit übersetzt. Allein im ersten Jahr erschienen in Deutsch-land sieben Auflagen, die zahllosen Raubdrucke nicht mitgerechnet. Es hagelte Gegenschriften und Parodien. Man las den Roman auch als eine Verteidigung des Selbstmordes, was die Kirchen und andere offizielle Moralhüter auf den Plan rief. In Leipzig wurde, veranlaßt von der Theologi-schen Fakultät der Universität, der Verkauf des Buches verboten. Dies stachelte die allgemeine Neugier zusätzlich an (Safranski, 2013, S. 162).

Das Buch hat also enorme Wellen geschlagen, die bis in die heutige Zeit nachwirken: „Einer der jüngsten Belege dafür ist der deutsche Schriftsteller, Maler, Illustrator und Karikaturist Wolfgang Herrndorf, der seinem Leben angesichts einer unheilbaren Erkrankung im Jahr 2013 ein Ende setzte und sich in diesem Zusammenhang, wie zuvor schon in seinem Bestsellerroman Tschick, auf Werther berief (Ammon, 2024). Sein Bezug galt nicht der Nachahmung, sondern der Frage nach Autonomie im Angesicht des Todes. Dennoch zeigt er damit, wie stark Goethes Text auch jenseits seiner Epoche nachwirkt – als Projektionsfläche für existenzielle Fragen, die bis heute nichts an Dringlichkeit verloren haben.

Schon der Umstand, dass sich ein Romanheld ohne moralische Abmahnung das Leben nimmt, war für das 18. Jahrhundert ein kleiner Skandal – doch das war längst nicht alles: Er beinhaltet ebenfalls eine emotional aufgeladene Ausdrucksweise und eine unmittelbare Darstellung von Gefühlen, die in dieser Zeit völlig neu wirkte. Die Sprache folgt keinen strengen Regeln mehr, sondern bildet das Empfinden selbst ab – spontan, leidenschaftlich und naturverbunden. Die vielen im Text vorkommenden Ausrufe, Fragen, Satzabbrüche und eingeschobenen Auslassun-gen unterscheiden sich klar von der geordneten, rationalen Ausdrucksweise der Aufklärung. Für manche Zeitgenoss:innen Ausdruck von Genie, für andere eine Überdosis Gefühl.

Goethes Werther bricht mit alten Ausdrucksformen ebenso wie mit den moralischen und religiö-sen Vorgaben seiner Zeit: „Mit den Leiden des jungen Werthers löst sich der Roman von den Leh-ren der Theologen, Überzeugungen der Aufklärer und den Ansichten der Gesellschaft. Das ist der neue Kunstbegriff des Sturm und Drang: Das Kunstwerk wird autonom“ (Karthaus, 2000, S. 187).

Und obwohl es vor Goethes Veröffentlichung schon Werke gab, die dem Sturm und Drang zuge-rechnet werden, wie zum Beispiel Gottfried Herders Journal meiner Reise im Jahre 1769 oder Jakob Michael Reinhold Lenz Der Hofmeister, finden schließlich im Werther alle Ideen des Sturm und Drang zu einer gemeinsamen Stimme. Safranski (2013) schreibt sogar, der Roman habe „Epoche gemacht wie kein anderes Werk der Literatur vor ihm“.

So betrachtet, könnte der Werther als das „Ei“ im Henne-Ei-Problem gelten – das Werk, aus dem eine ganze Epoche schlüpfte. Vielleicht war er aber auch nur ein besonders lautes Gackern im Hühnerhof der deutschen Literatur. Um dem auf den Grund zu gehen, lohnt sich ein Blick auf den Sturm und Drang selbst.

Eine Epoche im Aufruhr

Der Sturm und Drang beschränkt sich auf deutsche Literatur, die etwa von Mitte/Ende der 60er bis Mitte/Ende der 70er Jahre des 18. Jahrhunderts reicht. Die Jahreszahlen variieren teilweise in der Fachliteratur, weil Übergänge von Epochen immer fließend sind.

Das Verständnis des Sturm und Drang setzt voraus, den tiefgreifenden Wandel zu erfassen, der das 18. Jahrhundert insgesamt kennzeichnet. Dieses Jahrhundert ist der Aufklärung gewidmet. Zugleich prägt der Absolutismus das politische Gefüge: Der König steht über dem Gesetz, eine demokratische oder republikanische Ordnung existiert nicht. Die Macht der Kirche wird durch die erstarkende Autorität des Staates und die Reformpolitik der aufgeklärten Monarch:innen zurück-gedrängt, während die Vernunft in den Vordergrund tritt: Die Aufklärung kann als ein Prozess ver-standen werden, in dem die Vernunft zunehmend zur zentralen Instanz menschlicher Erkenntnis wurde. Sie löste Menschen schrittweise von tradierten Glaubenssätzen, gesellschaftlichen Normen und Autoritäten und machte die kritische Prüfung durch den eigenen Verstand zum Maßstab allen Wissens.

Ein König im Licht der Vernunft – die Aufklärung wirft ihre Schatten auch auf den Absolutismus.

Eine Folge des aufklärerischen Geistes war die Einführung der Schulpflicht, weshalb nun immer mehr Menschen zu lesen begannen. Dies hatte wiederum Auswirkungen auf die Produktion von Texten (Dramen, Romane, Gedichte), welche enorm anstieg. Lesen wurde zur Mode – und wer etwas auf sich hielt, tat es nicht mehr nur sonntags in der Kirche. Bücher galten plötzlich als das 18.-Jahrhundert-Äquivalent zum Streaming-Abo: Wer mitreden wollte, musste lesen.

Nach Karthaus (2000), der als Germanist und Literaturdidaktiker die Epoche umfassend unter-sucht hat, beziehen sich die Kerngedanken dieser Zeit auf „Begriffe des öffentlichen Lebens wie z.B. Bürger, Freiheit, Republik oder Revolution“. Diese Begriffe spiegeln den gesellschaftlichen Wandel wider, der sich etwa in der Trennung von Wohn- und Arbeitswelt im Zuge der beginnen-den Industrialisierung und in der wachsenden Bedeutung des Bürgertums zeigt. Durch die Verbreitung von Schulen und Lesegesellschaften wurden Wissen und Ideen zudem für breitere Be-völkerungsschichten zugänglich.

Auf dem Weg in die Moderne – mit schwerem Gepäck.

Der Aufbruch in diese neue Zeit brachte nicht nur Fortschritt, sondern auch Spannungen – und genau das prägt die Literatur jener Jahre. Die Autor:innen des Sturm und Drang...

…waren sicherlich nicht politisch im heutigen Sinne, aus dem einfachen Grund, weil sie als Unter-tanen absolutistisch regierter Staaten keine Informationen und Erfahrungen sammeln konnten, die ihnen ermöglicht hätten, politisch tätig zu werden […]. Das hinderte sie nicht, Mißstände, die sie als Unrecht sahen, darzustellen und anzuprangern; seien es durch die Geburt erworbenen Vor-rechte des Adels, den Machtmißbrauch einzelner Fürsten oder den Aberglauben ihrer Zeitgenossen (Karthaus, 2000, S. 27).

Goethes Werther war eines dieser Darstellungsmittel. Statt politische Forderungen zu stellen, verlegt Goethe – wie Safranski betont – die gesellschaftlichen Spannungen ins Innere seiner Figuren. Werthers Konflikt ist damit auch der Konflikt einer Generation: zwischen Gefühl und Vernunft, zwischen Individuum und Gesellschaft. Man könnte sagen, Werther war der erste In-fluencer der Gefühle – mit enormer Reichweite: „Es war die junge literarische Intelligenz, die gegen erstarrte poetische Regeln, gesellschaftliche Konventionen und Einseitigkeiten der Aufklä-rung protestierte, indem sie ihre eignen Überzeugungen und Kunstwerke, denen ihrer Väter ent-gegensetzte (Karthaus, 2000, S. 27).

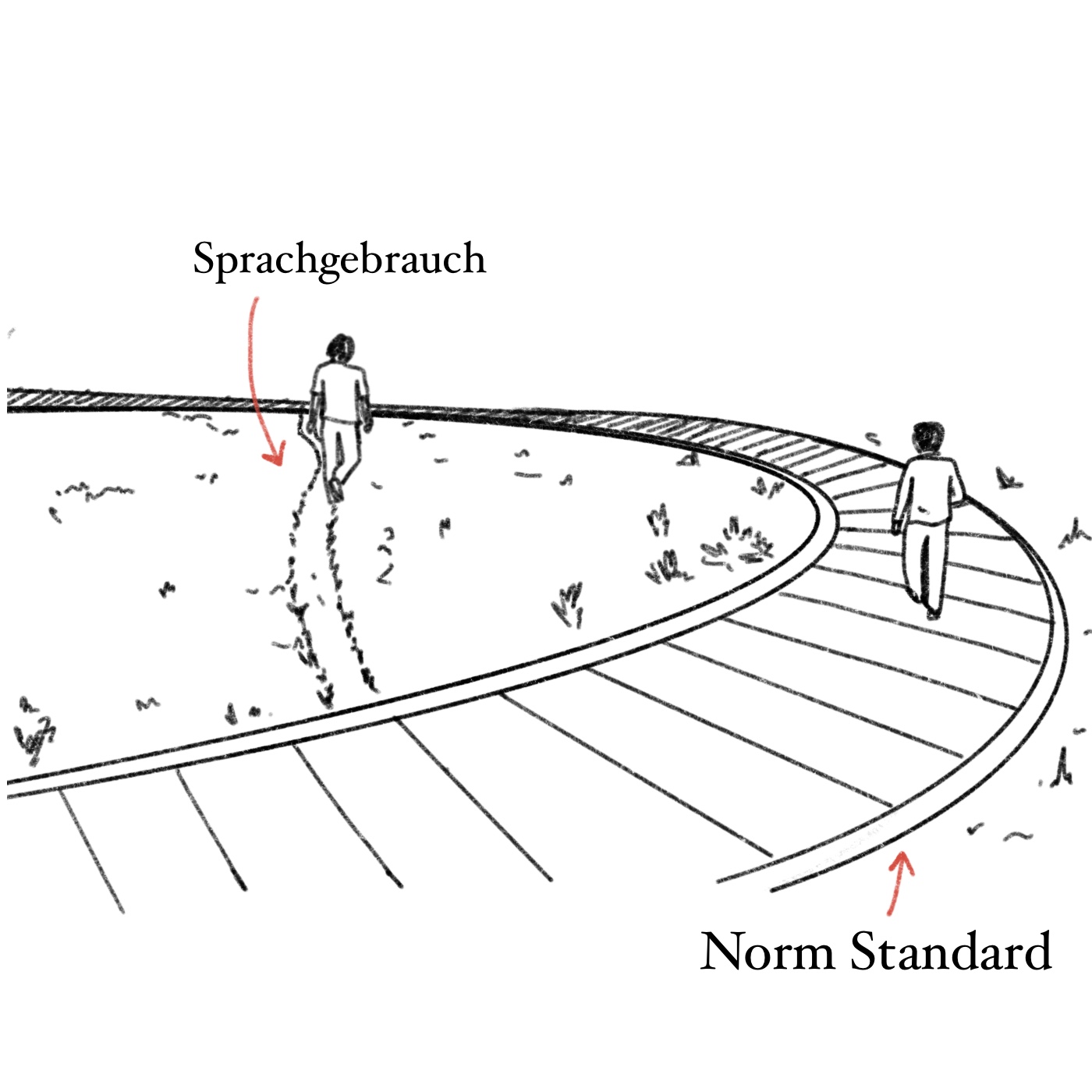

An dieser Stelle kommt das Henne-Ei-Problem wieder ins Spiel. Denn die Ideen dieser jungen literarischen Bewegung lagen längst in der Luft: das Aufbegehren gegen starre Normen, der Kult des Genies, das Vertrauen in das eigene Gefühl. Werther war nicht der Anfang, sondern die Ex-plosion eines längst entzündeten Funkens. Ohne die rebellische Energie seiner Zeit, die neue Freiheit des Denkens und Fühlens, hätte dieser Roman wohl kaum so einschlagen können.

Henne und Ei im literarischen Duell – wer kam zuerst?

Vom Ei zur Henne – und wieder zurück

Die Ideen des Sturm und Drang prägten Goethe – und Goethe gab ihnen mit dem Werther eine konkretere Gestalt und Stimme. Der Roman bündelte, was eine ganze Generation bewegte: das Ringen um Freiheit, Authentizität und Gefühl. Sein Erfolg wirkte wiederum zurück auf die Epoche. Der Werther machte den Sturm und Drang populär, verlieh ihm Gesicht und Nachhall und prägt bis heute das Bild dieser Bewegung stärker, als ihre frühen Werke es tun.

Das Henne-Ei-Problem löst sich also nicht in einem Entweder-Oder. Werther ist beides: Produkt und Verstärker, Kind und Katalysator seiner Zeit. In dieser Wechselwirkung steckt vielleicht das eigentliche Geheimnis künstlerischer Schöpfung – dass Inspiration nie nur aus einer Richtung kommt, sondern zirkuliert.

Und was hat das mit uns zu tun? Vielleicht mehr, als wir denken. Denn auch heute bewegen wir uns in dieser ständigen Rückkopplung: zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Kreati-vität und Zeitgeist. Jede Generation schreibt – bewusst oder unbewusst – an der Geschichte ihrer Epoche mit. Und manchmal braucht es nur ein einzelnes Werk, um das literarische Gackern wieder loszutreten.

Ammon, F. v. (2024). 250 Jahre Werther. Wehrhahn Verlag.

Karthaus, U. (2000). Sturm und Drang: Epoche, Werke, Wirkung. C.H. Beck.

Phillips, P. D. (1974). The influence of suggestion on suicide: Substantive and theoretical implications of the Werther effect. American Sociological Review, 39(3), 340–354.

Safranski, R. (2013). Goethe: Kunstwerk des Lebens. Hanser.

.jpg)