Über den Verein Österreichischer Auslandsdienst

Der Österreichische Auslandsdienst ist eine staatlich unterstützte Organisation, die jungen Österreicher:innen Freiwilligendienste weltweit ermöglicht. Die drei Programmbereiche umfassen Gedenkdienst (Holocaust-Erinnerungsarbeit), Sozialdienst (Arbeit bei humanitären Projekten) und Friedensdienst (Arbeit in Konfliktregionen oder bei Peace Building Organisationen). Wehrpflichtige Jugendliche können über den Auslandsdienst außerdem einen Zivilersatzdienst leisten. Ziel ist es, internationale Verständigung und Friedensarbeit zu fördern. Freiwillige unterstützen dabei Gedenkstätten, soziale Einrichtungen oder Friedensprojekte. Das Programm verbindet praktisches Engagement mit interkulturellem Austausch.

Paula Fraunbaum ist 18 Jahre alt und hat ihren Gedenkdienst von September 2024 bis Mai 2025 in Brüssel absolviert. Ihr Interesse für diesen Bereich entstand schon, als sie sich tief in die Recherchen für ein Schulreferat eingrub und dafür sogar eine Zeitzeugin interviewte. Während ihrer Arbeit im CegeSoma lernte sie viel Neues über sich selbst, Belgien und vor allem Belgiens Widerstand im 2. Weltkrieg. Sie erkannte auch, dass hinter diesem Land mehr steckt als EU und Schokolade.

« Being a historian is not only my job, it’s also my hobby! » sagt Michael Auwers, Historiker und Bibliothekar. Die Faszination für Geschichte ist unter der Kuppel des CegeSoma (Centre d’études guerre et société – Zentrum für Kriegs- und Gesellschaftsforschung) in Brüssel deutlich spürbar. Das CegeSoma ist in erster Linie ein Archiv, verfügt aber auch über eine Bibliothek, die vor allem von (angehenden) Historiker:innen genutzt wird. Doch eigentlich mischt das CegeSoma bei allem mit, was mit den Kriegen des 20. Jahrhunderts und deren Auswirkungen auf die belgische Gesellschaft zu tun hat, wie beispielsweise bei der Website „Belgium World War 2“ oder der Zeitschrift für belgische Geschichte. Seit Jahren unterstützen Gedenkdiener:innen das CegeSoma durch ihre Mithilfe am Empfang, bei Veranstaltungen und vor allem beim Projekt Wikibase. Doch nun zurück zur Zeitschrift für belgische Geschichte.

Ich habe mit dem Geschichteenthusiasten und leitenden Redakteur Michael Auwers gesprochen. Er hat mir den Entstehungsprozess einer neuen Ausgabe der Zeitschrift erklärt. Meistens senden Autor:innen Vorschläge für Artikel und damit auch für Themen ein, die er an Expert:innen – manchmal ist das auch er selbst – weiterleitet. Diese geben eine Kritik und eine „Benotung“ ab. Danach kann der Artikel an das Lektorat weitergeleitet werden. Die Themen solcher Rechercheartikel sind breit gefächert: Sie reichen von Frauenbewegungen im französischsprachigen Belgien und Analysen des Genres politischer Karikaturen bis hin zur Verbindung zwischen Tourismus und Nationalismus. Veröffentlicht werden jedoch nicht nur diese Artikel, sondern auch Buchkritiken, Debatten oder Zusammenfassungen von Abschlussarbeiten. Einmal im Jahr erscheint eine Doppelausgabe zu einem bestimmten Thema, beispielsweise zu Belgien im Kalten Krieg oder zur Geschichte der belgischen Polizei.

Meine Kollegin Antonia (links) und ich (rechts), als wir die falsch einsortierte Akte des berühmten belgischen Sängers Jacques Brel fanden.

Ebenfalls einmal im Jahr findet im CegeSoma der Tag der jungen Historiker:innen statt. An diesem Tag stellen Historiker:innen verschiedener belgischer Universitäten ihre Arbeiten vor. Dies ist eine von vielen Veranstaltungen, die das CegeSoma organisiert. Besonders war im Oktober 2024, während meines Gedenkdienstes, die Veröffentlichung des Projekts „Wikibase”, einer Suchmaschine, mit der sich Widerstandskämpfer:innen im Zweiten Weltkrieg finden lassen. Sie ist ein Tool für Forschende und Privatpersonen, die mehr über ihre Vorfahren erfahren möchten. Die Veröffentlichung verursachte nicht nur große Aufregung im CegeSoma, sondern auch bei den verschiedenen nationalen Medien, die zu Gast waren.

Die Mitarbeit am Projekt Wikibase war auch meine Hauptaufgabe in den neun Monaten in Brüssel. Ich half beim Reinigen, Kontrollieren und vor allem Digitalisieren der Akten. Das erinnerte oft an eine Schnitzeljagd: In originalen Dokumenten aus den 1950er-Jahren suchten andere Freiwillige und ich nach bestimmten Informationen, die wir in eine Excel-Tabelle eintrugen. Das waren einfache Dinge wie Geburts- und Wohnort oder die Widerstandsgruppe, der die Person angehörte. Manchmal fand man aber auch alte Zeitungsartikel, Listen von Menschen, denen die jeweilige Person geholfen hatte, oder sogar handschriftliche Briefe und Aussagen von Zeug:innen. So erlebte man die persönlichen Geschichten längst verstorbener Menschen mit, die ihr Leben riskierten, um anderen zu helfen, und es dabei vielleicht sogar verloren. Besonders nah gingen mir Dokumente, aus denen hervorgeht, dass jemand selbst in ein Konzentrationslager deportiert worden war.

Ein Beispiel für einen Brief, wie man sie manchmal in einer Akte findet; verfasst 1931 von einem zivilen Widerstandskämpfer, adressiert an einen Kommissar

Das Projekt wurde unter anderem von Fabrice Maerten gegründet, der sich bereits seit seinem Studium für den belgischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg interessiert. Ich fand es ebenfalls schön, Teil von etwas so Bedeutsamem zu sein. Das gesamte CegeSoma war stolz – nicht nur auf das Projekt „Wikibase”, sondern auch auf die „Zeitschrift für belgische Geschichte” und die zahlreichen anderen Projekte, die es unterstützt, um die Geschichte Belgiens zu dokumentieren und aufzuarbeiten.

Anton Wolfsberger ist 19 Jahre alt und hat sich für einen Zivildienst in La Gamba entschieden, weil ihn die Kombination aus Sprache, Vielfalt an Tätigkeiten und Naturschutz begeistert. Dort hat man die Möglichkeit, mit der lokalen Bevölkerung gemeinsam zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen. In diesem Bericht möchte er einen kleinen Einblick für Interessierte darstellen.

Die Tropenstation La Gamba liegt im Süden Costa Ricas in der gleichnamigen Ortschaft. Neben dem 2007 gegründeten Labor, das ein eigenes Gebäude der Station darstellt, bieten auch der circa zwei Hektar große botanische Garten der Station sowie der angrenzende Regenwald eine Forschungswerkstätte. Dieser wird im Rahmen zahlreicher Forschungsprojekte untersucht und durch das COBIGA-Wiederbewaldungsprojekt aktiv geschützt und erweitert. So wird der Lebensraum dort heimischer Tiere wie Agutis, Nasenbären, Aras oder Tukane unter Schutz gestellt.

Als Zivildienstleistender an der Station bin ich für die Instandhaltung aller drei mitverantwortlich. So hatte ich gemeinsam mit unserem Gärtner Luis die Chance, verschiedene Wege und Grundstücke der Station im umliegenden Regenwald zu säubern und zu pflegen. Auch im Botanischen Garten müssen regelmäßig Pflanzen und Bäume versorgt, Gras gemäht und Wege gerecht werden. Als Zivildiener ist man außerdem oft für die allgemeine Ordnung und Sauberkeit an der Station und insbesondere im Labor verantwortlich, vor allem für die dort lagernden Forschungsutensilien. Die wichtigste Funktion erfüllt man jedoch als eine Art „Kommunikations-Relais“: Viele Gäste, darunter auch Forschende, sprechen nur Deutsch und Englisch. Deshalb muss man mit dem spanischsprachigen Personal vor Ort Dinge wie besondere Essenswünsche, Taxis, Ausflüge, Forschungszubehör oder Assistenz bei Projekten koordinieren. Man ist stets mitten im Geschehen und kann nicht nur helfen, sondern auch viel lernen.

Rasenmähen im Regenwald. Grundstücksgrenzen mit der Motorsense instand halten

Für mich war es eine besonders lehrreiche Erfahrung, bei den Masterarbeiten von Carolina Reissinger und Fabiola Strecker mitzuhelfen. Die beiden Studentinnen beschäftigten sich mit den Merkmalen und dem Verhalten von Singvögeln wie dem Ochre-bellied Flycatcher, dem Scarlet-rumped Tanager oder dem Motmot in unterschiedlichen Habitaten. Die Arbeiten untersuchen einerseits die Anpassung der Vögel an ihr Umfeld und andererseits die Artenzusammensetzung in den verschiedenen Waldtypen wie Primär- und Sekundärwald. Dabei konnte ich die Studentinnen organisatorisch unterstützen und war auch selbst einmal bei ihrer Feldforschung im Regenwald dabei. Diese bestand aus dem Einfangen der Vögel in sogenannten „Japan-Netzen”, die eigentlich beim Sportfischen zum Einsatz kommen. Anschließend wurden die Vögel vorsichtig entnommen, vermessen, gewogen und beringt, also mit einem Metallring am Fuß versehen. So wird vermieden, denselben Vogel zweimal zu fangen. Dieser Prozess wurde von halb sechs Uhr morgens bis drei Uhr nachmittags halbstündlich wiederholt. An einem Tag wurden etwa 122 Vögel gefangen – und das zu zweit. Es war sehr beeindruckend, eine solche Disziplin und einen solchen Tatendrang hautnah mitzuerleben.

Wissenschaftliches Arbeiten im Regenwald. Zwischen Vögel vermessen und Daten eintragen, bleibt auch Zeit für Anekdoten. ©Felix Meyer

An der Tropenstation kann man in viele solcher Projekte eintauchen und knüpft dabei als Auslandsdiener eine Vielzahl neuer Bekanntschaften, oft auch Freundschaften. In Kombination mit einem Einblick in die Welt der Biologie und des Naturschutzes ist der Auslandsdienst an der Tropenstation eine prägende Erfahrung.

Bereits zwei Jahre vor seiner Matura hatte sich Jonathan Haude entschieden, einen Zivilersatzdienst im Ausland zu absolvieren. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase war er von September 2024 bis Juni 2025 Friedensdiener bei der Carnegie Stiftung im Friedenspalast, wo er vor allem in der Peace Palace Library tätig war. Dieser Artikel soll jungen Menschen, die sich für einen Friedensdienst interessieren, Einblicke in die Tätigkeitsbereiche eines solchen Dienstes gewähren.

Den Haag, September 2024: Als ich meinen Friedensdienst bei der renommierten Carnegie-Stiftung im Friedenspalast antrat, war mir klar, dass mich eine außergewöhnliche Zeit erwarten würde. Zunächst ging ich davon aus, dass sich meine Aufgaben als Friedensdiener in der Bibliothek auf klassische Bibliotheksarbeit beschränken würden. Doch schon bald übertraf der Umfang der historischen und juristischen Schätze der Peace Palace Library nicht nur meine Erwartungen, sondern auch die Vielfalt meiner Tätigkeitsfelder: Von der Mitarbeit am E-Learning-Programm der Haager Akademie für Völkerrecht bis hin zur Unterstützung von Forschungsarbeiten für Studierende, Professor:innen, Diplomat:innen und Anwält:innen war alles dabei.

Die Bibliothek, eine der weltweit bedeutendsten Einrichtungen für Völkerrecht, dient nicht nur dem Internationalen Gerichtshof (ICJ) und dem Ständigen Schiedshof (PCA), sondern beherbergt auch die größte Sammlung der Werke von Hugo Grotius, einer der Väter des Völkerrechts. Ein unvergesslicher Moment: Als der Historiker und Rechtsbibliothekar Rens Steenhard mir eine der nur drei erhaltenen Erstausgaben von „De Iure Belli ac Pacis“ (Über das Recht von Krieg und Frieden) zeigte – ein Werk, das bis heute die Grundlagen des Völkerrechts prägt .

-min.png)

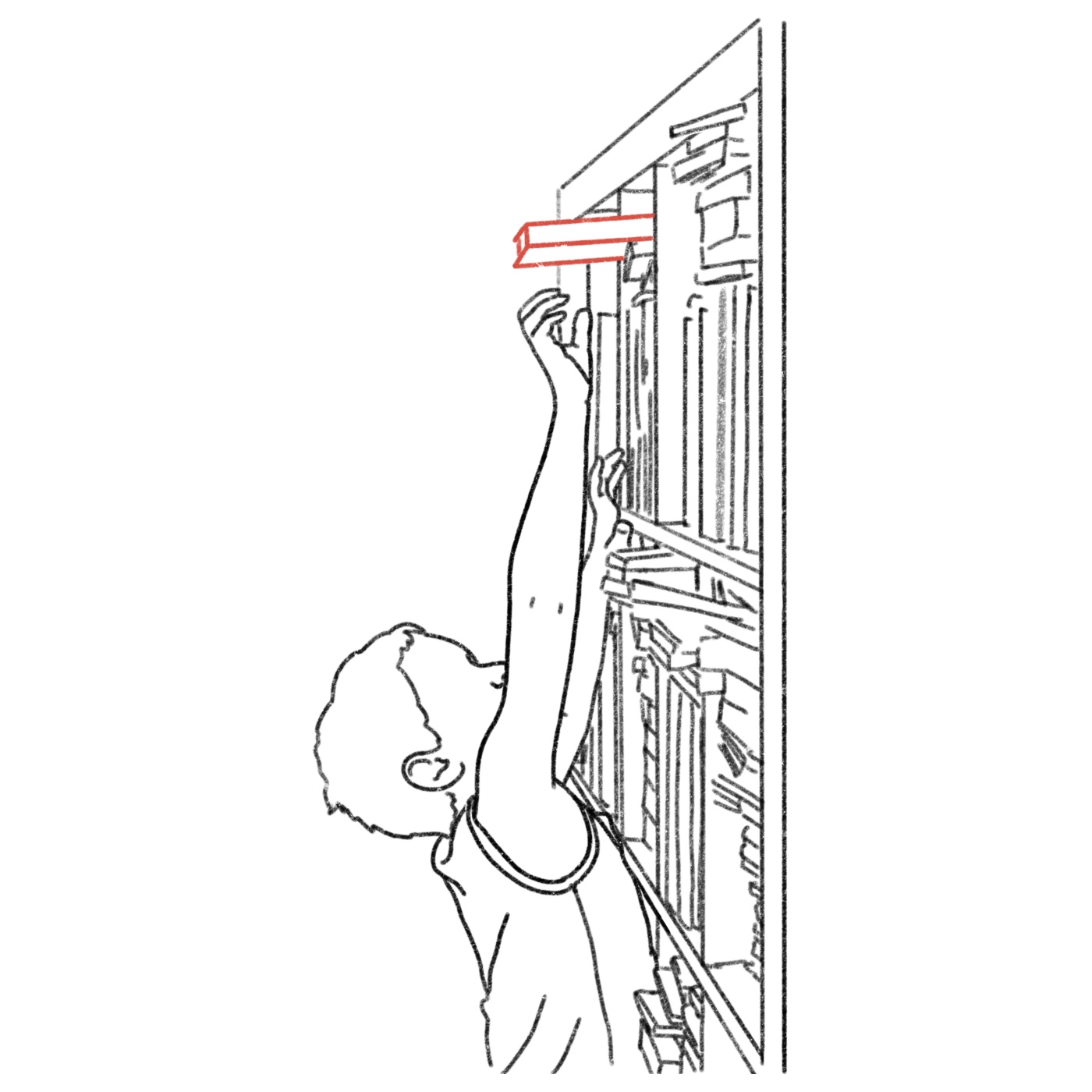

Die Archive der Peace Palace Library. Hier werden unter anderem historische Dokumente der Rechtswissenschaften aufbewahrt.

Die Bibliothek ist jedoch nicht nur ein Ort des Rechts, sondern auch der Geschichte. Bei meinen ersten Recherchen stieß ich auf Werke des 1614 gegründeten Verlags Haude & Spener, des ältesten Berliner Verlags. Besondere Bedeutung erlangte der Verlag durch die „Berlinische Monatsschrift“, ein zentrales Medium der Spätaufklärung. In dieser Zeitschrift veröffentlichte Immanuel Kant 1784 sein berühmtes Essay „Was ist Aufklärung?“. – ein Text, dessen Forderung nach eigenständigem Denken („Sapere aude!”, dt. etwa: „Wage es, zu wissen!” oder „Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen!”) heute wieder hochaktuell ist. Dieser Leitspruch wurde sogar zum Motto des Verlags und ist auch auf dem Verlagswappen abgebildet. Die maßgebliche Rolle, die der Verlag in der Aufklärung spielte, beleuchtete ich auch in einem Artikel für unsere Website.

Im Rahmen meiner Arbeit beschäftigte ich mich außerdem mit den „Nürnberger Prozessen“, einer Reihe von Militärgerichtsprozessen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegen führende Vertreter des NS-Regimes stattfanden. Anlässlich eines neuen Research Guides wurde ich eingeladen, einen Blogartikel über die Entnazifizierung in Österreich zu verfassen – ein Bereich, mit dem ich mich bereits zuvor anhand von Volksgerichtsakten beschäftigt hatte. Die Möglichkeit, diese Forschung nun in einem internationalen Umfeld zu vertiefen, hat mir gezeigt, wie wertvoll wissenschaftliche Arbeit an verschiedenen Orten auf der Welt ist und wie sehr dadurch auch der eigene Horizont erweitert wird.

In einer Zeit, in der Frieden und Rechtsstaatlichkeit enorm unter Druck stehen, wird die Arbeit des Friedenspalasts und seiner Bibliothek immer wichtiger. Hier wird nicht nur Geschichte bewahrt, sondern auch die Grundlage für eine gerechtere Zukunft, ein friedliches Miteinander der Staaten und ein harmonisches Zusammenleben der Menschen geschaffen. Nicht umsonst trägt der Friedenspalast in der Stadt des Friedens und der Gerechtigkeit den Leitspruch „Frieden durch Recht”.

Besuch des österreichischen Botschafters Dr. Engelbert Theuermann (Mitte) im Friedenspalast - daneben der Direktor der Carnegie Stiftung Iljan van Hardevelt (links) und ich (rechts).

Gregor Czepl ist seit Oktober 2024 Auslandsdiener am Melbourne Holocaust Museum. Zuvor besuchte er das Gymnasium in seinem Heimatbezirk Kirchdorf an der Krems, das er im Juni 2024 mit der Matura abschloss. Mit Juni 2025 endet sein Gedenkdienst, über den er hier berichtet.

Eine Frau mit schulterlangem blondem Haar betritt das Museum. In ihren Händen hält sie eine Schachtel aus Karton, in der sich möglicherweise Artefakte ihrer Vorfahren befinden. Sie habe einen Termin im Archiv, teilt sie den Freiwilligen am Empfang mit. Kurz darauf kommt die Archivarin aus dem Aufzug, um die Besucherin willkommen zu heißen.

Solche Szenen spielen sich immer wieder im Melbourne Holocaust Museum ab, wo ich seit neun Monaten arbeite. Dank unzähliger Spenden von Gegenständen aus dem Besitz von Holocaust-Überlebenden oder deren Nachkommen ist die Sammlung unseres Museums mittlerweile auf 13.000 verschiedene Artefakte angewachsen. Melbourne hat außerhalb Israels die größte Gemeinde von Überlebenden pro Kopf weltweit.

Im Rahmen meines Auslandsdienstes habe ich gemeinsam mit drei weiteren Österreichern dabei geholfen, die Geschichten hinter all diesen Gegenständen zu recherchieren. Wir wollen der Öffentlichkeit damit die Schicksale der Personen näherbringen, denen diese Gegenstände einst gehörten. Aber wir wollen auch unseren Auftrag als Gedenkstätte wahrnehmen und den Hinterbliebenen und Nachkommen durch unsere Recherchen Antworten auf unbeantwortete Fragen geben.

Sobald wir neue Gegenstände für unsere Sammlung erhalten, werden diese zunächst katalogisiert, d. h. in unserer internen Datenbank erfasst, und anschließend digitalisiert. Jedes Dokument, jeder Brief und jedes Kleidungsstück wird fotografiert oder gescannt und die erstellten Dateien werden in die Datenbank eingespeist. Die physischen Gegenstände werden dann gelagert.

Ich (vorne) und mein Kollege Tim Kainz (hinten) bei der Archivarbeit

Danach sind besonders wir Auslandsdiener:innen aus Österreich gefragt. Da wir sowohl Deutsch als auch Englisch fließend sprechen, übersetzen wir deutsche Dokumente ins Englische, um allen anderen Mitarbeiter:innen zu ermöglichen, selbst weiterzu recherchieren. Das Besondere an dieser Arbeit sind die vielen persönlichen Einblicke in die Geschichten echter Menschen. An den Briefwechsel eines jungen Ehepaars kann ich mich zum Beispiel noch genau erinnern. Eine solch stürmische und turbulente Liebesgeschichte hatte ich zuvor nur selten erlebt. Das Paar war frisch verheiratet, als der Mann aufgrund einer Verwundung im Ersten Weltkrieg seine Braut zur Behandlung für einige Zeit verlassen musste. Das löste bei seiner Ehefrau ein Wechselbad der Gefühle aus und brachte die junge Ehe beinahe zum Scheitern. Oftmals entstehen die spannendsten Geschichten eben nicht im Kopf von Autor:innen, sondern in der realen Welt. Diese Erfahrung habe ich dieses Jahr schon des Öfteren gemacht.

Mithilfe der übersetzten Dokumente beginnen nun weitere Freiwillige und Mitarbeitende des Museums damit, die Geschichte der Personen hinter den Gegenständen zu recherchieren. Auf dieser Grundlage wird dann entschieden, was mit dem entstandenen Material geschieht. In den meisten Fällen können wir den Verwandten damit eine detaillierte Geschichte ihrer Vorfahren zur Verfügung stellen. Manchmal ergibt sich aber auch eine sinnvolle Verwendung der Gegenstände in der Ausstellung. So erhalten Besucher:innen und hunderte Schüler:innen täglich einen tieferen Einblick in die Geschichten mancher im Holocaust verfolgter und ermordeter Jüdinnen und Juden. Dabei geht es nicht um ein einheitliches Schicksal aller sechs Millionen, sondern um die verschiedenen Lebensgeschichten der einzelnen Menschen, denn diese sind von Person zu Person einzigartig und erinnernwert.

Auslandsdienst Kollege Ellis Otte bei der Digitalisierung von Dokumenten.

.jpg)