Im Themenschwerpunkt Henne & Ei widmet sich alexandria Problemstellungen, deren Ursprung auf den ersten Blick nicht eindeutig ist - und manchmal auch nicht auf den zweiten.

Jede Wissenschaft beginnt mit einem Blick, und genau hier liegt ihr Problem. Die klassische Vorstellung von Objektivität behauptet, es gäbe eine reine, entpersönlichte Perspektive auf die Welt. Doch jede Beobachtung ist gebunden an ein Subjekt, an Körper, Geschichte, Erfahrung.

Mein Ansatz, in Anlehnung an Donna Haraways Standpunkttheorie, geht daher einen anderen Weg: Wissenschaft beginnt beim Ich, nicht beim Es. Erkenntnis entsteht aus dem Bewusstsein des eigenen Standpunkts, nicht durch dessen Verdrängung. Nur wenn Forscher: innen ihren Blick sichtbar machen, wird deutlich, in welche sozialen, sprachlichen und historischen Strukturen Wissen eingebettet ist. Erst dann kann Wissenschaft das werden, was sie zu sein vorgibt: ein offenes, kritisches und verantwortungsvolles Projekt.

Historischer Abriss und philosophischer Kontext

Bevor Wissenschaft etwas erklärt, hat sie schon entschieden, was überhaupt erklärungswürdig ist. In dieser unscheinbaren Geste, dem Setzen von Unterschieden, dem Ordnen von Beobachtungen, beginnt das Denken über Ursache und Wirkung.

René Descartes (1596 - 1650) begründet das moderne Verständnis des erkennenden Subjekts. In seinen Meditationen über die Erste Philosophie (1641) trennt er Geist und Körper, Denken und Welt, und richtet die Aufmerksamkeit auf das Subjekt als Ausgangspunkt der Erkenntnis. Das Subjekt wird zum Maßstab: Klarheit, Gewissheit und Methode bestimmen, was als Wissen gelten kann. Objektivität ist damit verbunden, die Welt systematisch zu ordnen; allerdings aus der Perspektive eines Beobachters, der sich vom Gegenstand der Untersuchung abgrenzt.

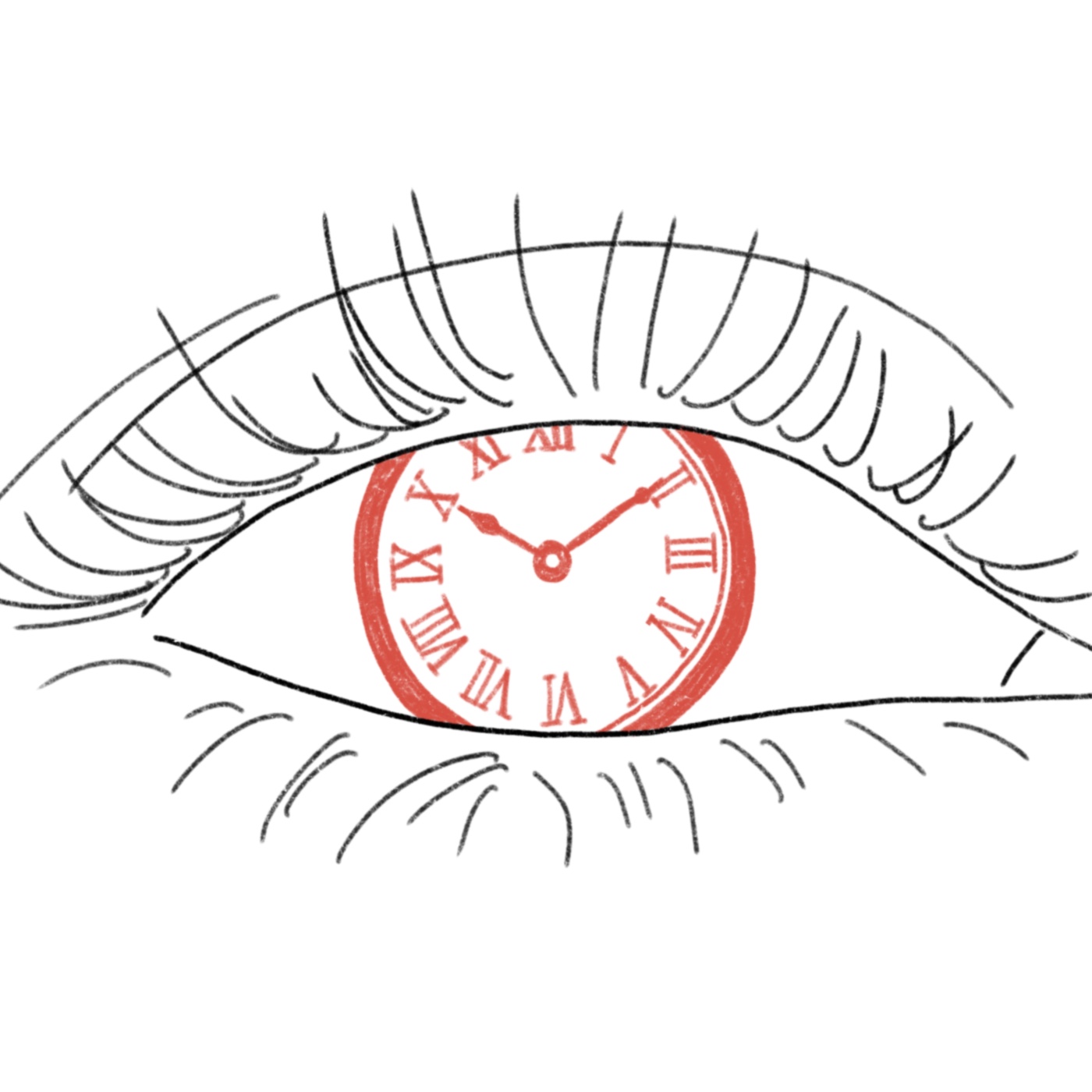

Immanuel Kant (1724 - 1804) entwickelt daraus eine Theorie, die die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis untersucht. In der Kritik der reinen Vernunft (1781/1787) zeigt er, dass Raum, Zeit und Kausalität nicht Eigenschaften der Dinge an sich sind, sondern Formen unseres Verstandes, die Erfahrung strukturieren. Wissenschaft ist somit immer vermittelt: Sie hängt von den Strukturen ab, die das Erkennen überhaupt erst ermöglichen.

Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit Kants Erkenntnistheorie und ihren Implikationen für das Verhältnis von Subjekt und Objekt findet sich in einem bald erscheinenden Artikel über die Zeit - und ob sie menschengemacht ist oder nicht.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) beschreibt Erkenntnis letztlich als Prozess. In der Phänomenologie des Geistes (1807) zeigt er, dass Wissen entsteht, indem das Denken seine eigenen Voraussetzungen reflektiert und Widersprüche aufnimmt. Ursache und Wirkung werden in dieser Sicht nicht mehr als getrennte Einheiten verstanden, sondern als Momente in einem dynamischen Zusammenhang. Wissenschaft erscheint hier nicht als abgeschlossenes System, sondern als fortlaufende Bewegung des Begreifens.

Im 20. Jahrhundert schließlich gerät das Subjekt, das all dies denken soll, selbst in den Blick. Simone de Beauvoir zeigt, dass Erkenntnis immer auch durch Körper, Geschlecht und soziale Erfahrung strukturiert ist: Der männliche Blick auf die Welt ist kein neutraler, sondern ein historisch gewordener. Donna Haraway führt diese Kritik weiter, indem sie in Situated Knowledges (1988) das Konzept einer »verantwortlichen Objektivität« entwickelt. Für sie ist Wissen immer situiert, das heißt gebunden an einen Ort, an einen Körper, an eine Perspektive. Objektivität bedeutet nicht Distanz, sondern die Fähigkeit, Verantwortung für den eigenen Blick zu übernehmen.

Karen Barad schließlich schlägt mit ihrem Konzept des agentiellen Realismus eine Brücke zwischen Physik und Erkenntnistheorie. In ihrem Werk Meeting the Universe Halfway (2007) argumentiert sie, dass Phänomene nicht einfach entdeckt, sondern im Akt der Beobachtung hervorgebracht werden. Mit »performativen Effekten von Relationen« meint Barad, dass Dinge und ihre Eigenschaften nicht unabhängig voneinander existieren, sondern erst im Zusammenspiel von Beobachter, Beobachtetem und den Umständen entstehen. Ursache und Wirkung sind also keine festen, voneinander getrennten Einheiten, sondern treten nur im Zusammenhang auf. Wissen ist hier ein »materiell-diskursives« Geschehen: Welt und Denken beeinflussen sich gegenseitig, und erst zusammen entsteht das, was wir erkennen.

Diese Linie, von Descartes über Kant und Hegel bis zu Beauvoir, Haraway und Barad, zeigt, dass die Frage nach Kausalität immer auch eine Frage nach Perspektive ist. Jede Epoche definiert neu, was als Ursache gilt, wer erklären darf und welche Formen des Wissens anerkannt werden. Feministische Erkenntnistheorien machen deutlich, dass der Anspruch auf Objektivität nie neutral war, sondern immer an Machtverhältnisse gebunden ist. Indem sie die Situiertheit allen Wissens betonen, öffnen sie den Raum für eine Wissenschaft, die relational, verantwortungsbewusst und selbstkritisch arbeitet, und gerade dadurch Einsichten ermöglicht, die über eine scheinbar »objektive« Perspektive hinausgehen.

Perspektivität in der Wissenschaft

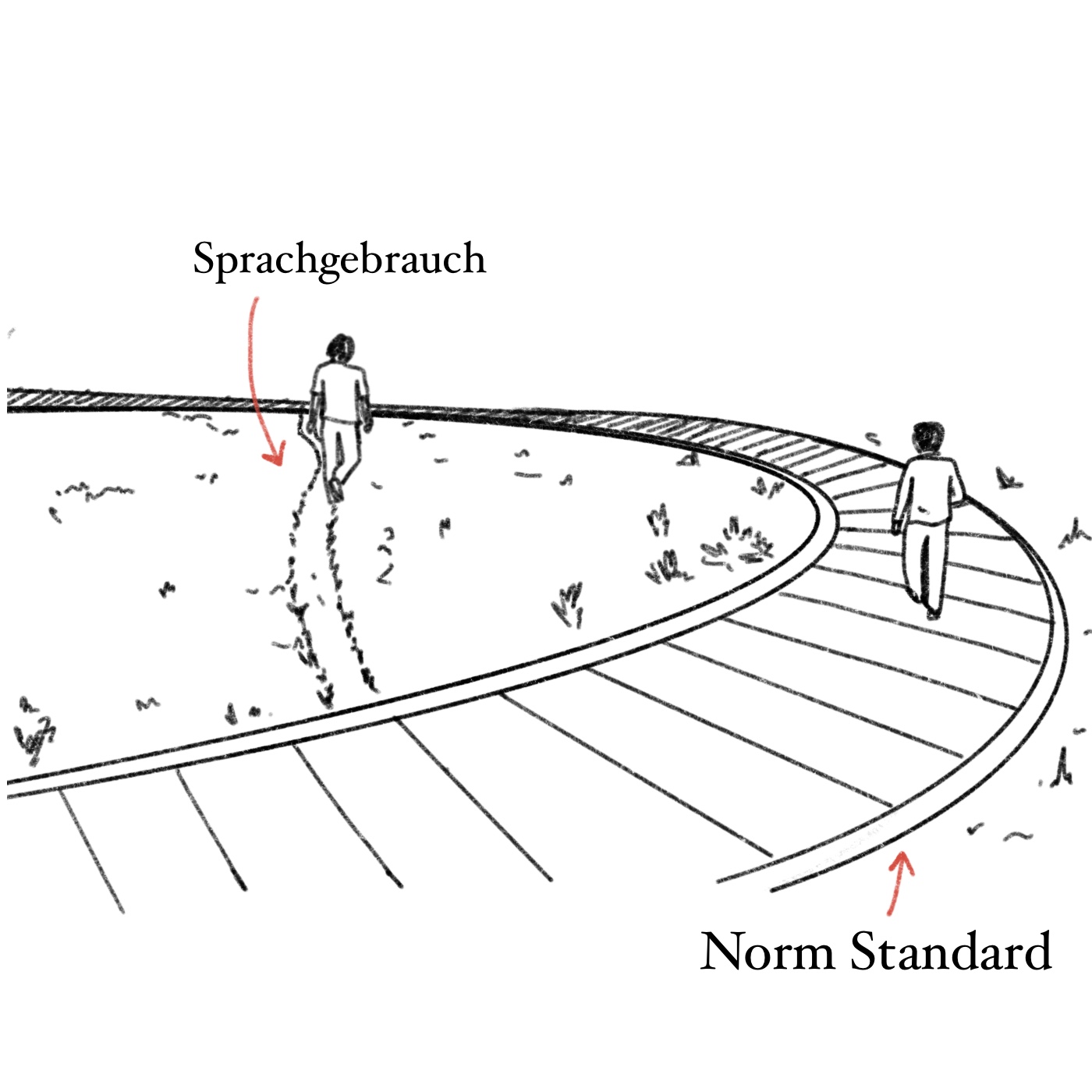

In diesem Zusammenhang wird auch deutlich, dass die Frage nach Perspektivität eng mit dem klassischen Henne-Ei-Problem der Wissenschaft verbunden ist: Wo beginnt Erkenntnis: bei der Beobachtung oder bei der Theorie, bei der Ursache oder bei der Wirkung? Jede wissenschaftliche Praxis steht vor dieser zirkulären Schwierigkeit: Um eine Ursache zu bestimmen, muss man bereits wissen, wonach man sucht; um ein Phänomen zu erklären, muss man es schon als erklärungswürdig erkannt haben. Ursache und Wirkung sind daher nicht klar getrennte Entitäten, sondern wechselseitig bedingte Momente innerhalb einer argumentativen Struktur.

Hier knüpft Kuschs Verständnis von wissenschaftlicher Argumentation als sozialer Praxis an. Ein wissenschaftliches Argument besteht formal aus Prämissen, also Annahmen, die als Ausgangspunkt der Begründung dienen, und einer daraus logisch abgeleiteten Konklusion. Ein Argument gilt als gültig (valide), wenn die Schlussfolgerung logisch aus den Prämissen folgt, und als schlüssig, wenn es zusätzlich inhaltlich überzeugend, also empirisch oder theoretisch gestützt ist. Doch in der Praxis ist diese Trennung selten so klar. Welche Prämissen gewählt werden, welche Belege als stützend gelten und welche Schlussfolgerungen als legitim erscheinen, hängt stets von sprachlichen, sozialen und disziplinären Rahmenbedingungen ab.

Ein Beispiel mag das verdeutlichen:

Eine Forscherin untersucht die Frage, ob steigende Fahrradnutzung die urbane Luftqualität verbessert.

Prämisse 1: Wenn mehr Menschen Fahrrad fahren, sinkt der CO₂-Ausstoß im Stadtverkehr.

Prämisse 2: Eine Reduktion des CO₂-Ausstoßes verbessert die Luftqualität.

Konklusion: Wenn mehr Menschen Fahrrad fahren, verbessert sich die Luftqualität.

Formal betrachtet ist dieses Argument valide: die Konklusion folgt logisch aus den Prämissen. Doch ob es auch schlüssig ist, hängt davon ab, ob die Prämissen zutreffen, welche Messmethoden verwendet werden, und wie »Luftqualität« überhaupt definiert wird. Die Forscherin argumentiert also nicht im Vakuum, sondern innerhalb eines epistemischen Feldes, das vorgibt, welche Daten als Beweis gelten, welche Ursachen als relevant betrachtet und welche Wirkungen überhaupt messbar sind.

Hier zeigt sich, dass das Verhältnis von Ursache und Wirkung kein festes ontologisches, das heißt grundlegend bestimmtes, sondern ein praktisch-argumentatives Verhältnis ist. In Kuschs Sinn ist wissenschaftliche Argumentation kein neutrales Abbild der Wirklichkeit, sondern eine situierte Praxis, die mit bestimmten Begriffen, Methoden und Geltungsansprüchen arbeitet. Die Logik bleibt wichtig: Validität, Kohärenz und Nachvollziehbarkeit sind unerlässlich, aber sie wird ergänzt durch soziale Reflexion: Wer argumentiert? In welchem Diskurs? Mit welchen Begriffen?

Damit wird das »Henne-Ei-Problem« selbst produktiv: Nicht die Suche nach einem absoluten Anfang zählt, sondern das Bewusstsein, dass jede Erklärung in einem schon bestehenden Netzwerk von Bedeutungen, Kategorien und Praktiken beginnt. Wissenschaftliche Erkenntnis entsteht nicht, indem sie diesen Zirkel auflöst, sondern indem sie ihn sichtbar macht und methodisch reflektiert.

Die folgenden Artikel im Themenschwerpunkt Henne & Ei nehmen Phänomene in den Blick, in denen wissenschaftliche Argumentation auf den ersten Blick verschwommen wirkt. Dort, wo Logik und Erfahrung, Sprache und Körper, Theorie und Praxis ineinandergreifen. Gerade in diesen Übergängen zeigt sich, wie vielschichtig, situativ und lebendig wissenschaftliches Denken tatsächlich ist.

Barad, Karen (2007): Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the

Entanglement of Matter and Meaning, Durham: Duke University Press.

Beauvoir, Simone (1951): Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. Hamburg:

Rowohlt Verlag.

Descartes, René (1641/2020): Meditationes de Prima Philosophia / Meditationen über die

Erste Philosophie. Lateinisch/Deutsch. Übersetzt von Andreas Schmidt. Stuttgart:

Philipp Reclam. ISBN 978-3-15-019500-0.

Haraway, Donna (1988): Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and

the Privilege of Partial Perspective, Feminist Studies 14(3), S. 575–599.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1807): Phänomenologie des Geistes, Frankfurt a. M.:

Suhrkamp, Werke in 20 Bänden, Bd. 3.

Kant, Immanuel (1781/1787): Kritik der reinen Vernunft, Frankfurt a. M.: Suhrkamp,

Werkausgabe in 12 Bänden, III/IV.

Kusch, Martin (2006): A Sceptical Guide to Meaning and Rules. Defending Kripke’s

Wittgenstein. Montreal u. a.: McGill‑Queen’s University Press. Kusch, Martin (2006): A

Sceptical Guide to Meaning and Rules. Defending Kripke’s Wittgenstein. Montreal u. a.:

McGill-Queen’s University Press.

Kusch, Martin (2002): Knowledge by Agreement: The Programme of Communitarian

Epistemology. Oxford: Oxford University Press.

.jpg)