„Probieren geht über Studieren“ – dieses Sprichwort kennt wohl jeder: Wenn wir mit unseren Gehirnwindungen an Grenzen stoßen und Stift und Papier allein nicht mehr ausreichen, muss ein Experiment her. Experimente werden in verschiedenen Fachbereichen angewandt, doch vor allem innerhalb der Naturwissenschaften ist es die Methode schlechthin.

In Gedanken trägt eine Chemikerin meist einen weißen Labormantel, hantiert zwischen Apparaturen und schillernden Flüssigkeiten – vielleicht ertönt noch ein leises Peng. Ja, in echt ist es nicht wirklich, wie Zaubertränke mischen, aber: Erkenntnisgewinn durch Testen und Probieren sowie Fortschritt durch Messen und Beobachten, bleiben gleich. Im Folgendem wollen wir uns ansehen, welche Schwierigkeiten das Experiment im naturwissenschaftlichen Forschungsalltag birgt, woher sein Alleinstellungsmerkmal kommt und wie sich sein Standing entwickelt hat.

Anforderungen und Realität im Experiment

Wie gelingt also das perfekte Frühstücksei? Ich persönlich bevorzuge, wenn das Eigelb außen bereits fest ist, aber innen noch einen weichen Kern hat. Da das für jeden individuell ist, sehen wir uns das gesamte Spektrum von weich bis fest an und formulieren folgende Forschungshypothese: „Mit zunehmender Kochzeit wird das Eigelb fester.“ Aber auf welche Weise bewerten wir die Festigkeit des Eigelbs? Rein visuell? Durch verbale Beschreibung? Die Naturwissenschaftlerin in mir möchte am liebsten etwas messen … Da das Festwerden des Eigelbs ein Resultat der Temperatureinwirkung ist, müsste sie umso höher werden, je länger die Kochdauer ist. Die neue Hypothese lautet daher: „Mit zunehmender Kochzeit steigt die Temperatur des Eigelbs.“

Es gibt verschiedene Qualitätskriterien für das wissenschaftliche Experiment: Ergebnisse müssen messbar und nachvollziehbar sein, wiederholbar, vergleichbar, gültig und angemessen dokumentiert (Hoffmann, 2009).

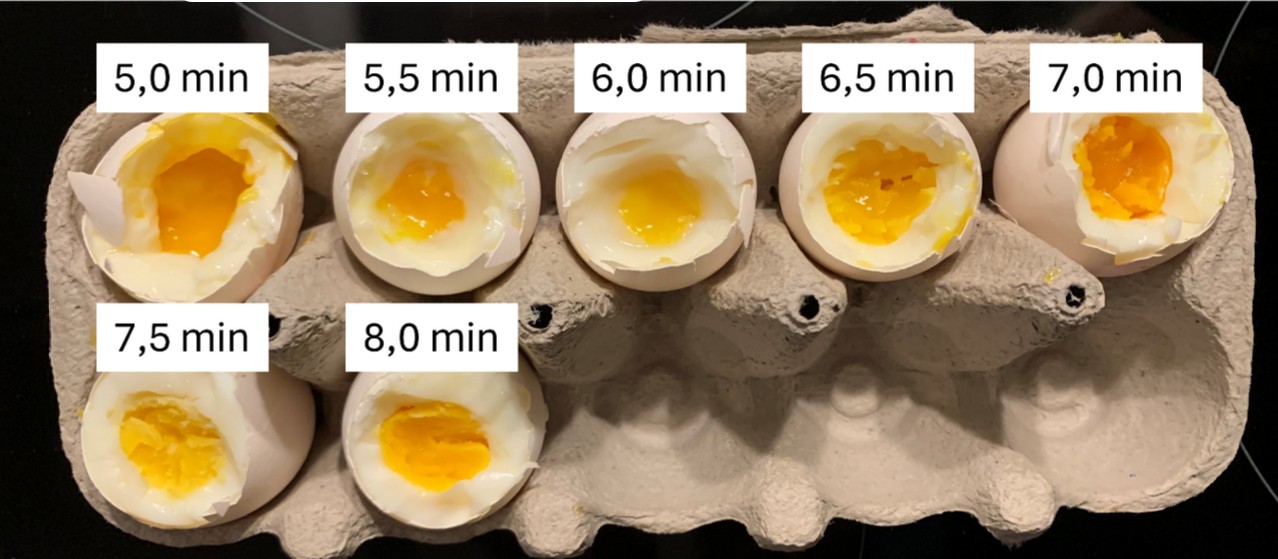

Die Praxis sieht oft anders aus: Ich entscheide mich für die Eier vom Supermarkt, da diese in Größe und Gewicht vergleichbarer sind als jene vom Bauern, und kaufe ein digitales Thermometer. In mein Laborjournal würde ich unter Materialien notieren: ein Topf, sieben Eier (Größe M), Smartphone als Stoppuhr. Bei 94,7 °C gebe ich die Eier nacheinander in den Topf und entnehme sie im 30-Sekunden-Takt, beginnend bei 5,0 Minuten, endend bei 8,0 Minuten. Die Variable „Kochzeit“, wurde also unter kontrollierten Bedingungen verändert. Jedes Ei wird unter kaltem Wasser abgeschreckt, während ich bis zehn zähle. Ich öffne die Eier und messe die Temperatur des Eigelbs mit dem Thermometer.

Das Endergebnis des Ei-Experiments.

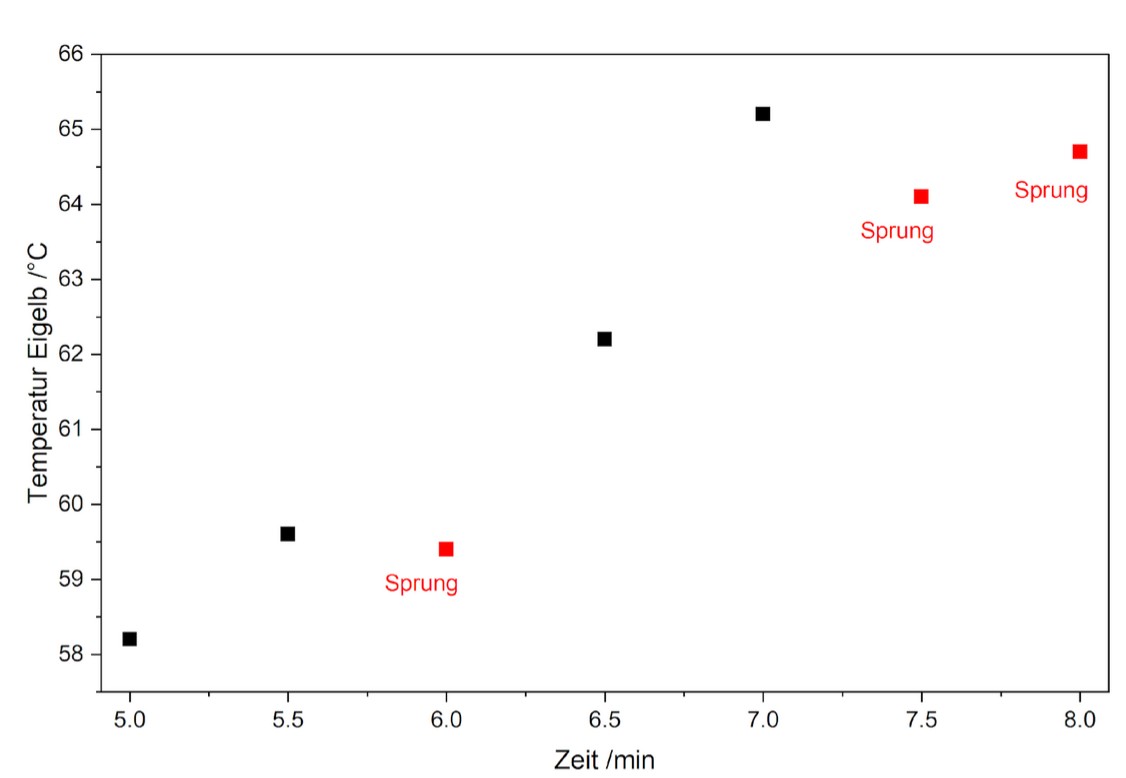

Die Ergebnisse sind in der Abbildung dargestellt. Ich schließe: Mit zunehmender Kochzeit steigt die Temperatur des Eigelbs. Bei drei Eiern mit Sprung ist die Temperatur jedoch niedriger. Reicht das? Analysieren wir mal die Durchführung.

Herausforderungen

der experimentellen (Natur)wissenschaften

In meinem Experiment traten typische Fehler auf: Gleich zu Beginn ist mir das digitale Thermometer ins kochende Wasser gefallen; drei Eier sprangen während des Kochens; ich habe vergessen, die Eier zu wiegen, und das Experiment nicht wiederholt, weil ich keine 28 Eier essen wollte. Das waren nur ein paar ausgewählte Beispiele für die nicht optimale Durchführung.

Ungewissheit ist beim Experimentieren nicht vermeidbar. Wie kann ich mich zum Beispiel darauf verlassen, dass das Messinstrument nicht beschädigt wurde? Die Antwort darauf: Kann ich nicht. Ich hätte etwa ein zweites, funktionales Thermometer heranziehen sollen, was mir zu aufwändig war.

Das Ergebnis des Experiments grafisch dargestellt.

Auch Fehler und Ungenauigkeit sind nicht vermeidbar. Die Summe der Fehler und Fehlerquellen sind wohl der Grund, warum das naturwissenschaftliche Experimentieren mit hoher Frustration verbunden ist. Da bleibt nicht viel übrig als die Kompensation der Fehler durch eine große Anzahl an Wiederholungen des Experiments. Dann kann man statistische Methoden heranziehen und sich Gedanken über Präzision, Richtigkeit und Genauigkeit machen. Die Möglichkeit ein Forschungsergebnis als Zahl anzugeben, schafft Distanz und mit ihr Objektivität. Diese Objektivität verleiht den Naturwissenschaften das vermeintliche Podest, das ihnen oftmals gegenüber anderen Wissenschaften eingeräumt wird. Es wird in diesem Zusammenhang auch von „harten“ und „weichen“ Wissenschaften gesprochen.

Die Skala der Wissenschaften

Ordnet man Daten entlang einer Skala, entsprechend ihrer Eigenschaft zur Wiederholbarkeit, erhält man eine Reihung, die von technischen Disziplinen, über Naturwissenschaften, Sprachwissenschaften, Geschichte, Geistes- und Sozialwissenschaften zu praktischen Fächern wie Recht und Didaktik reicht. Harte Daten verfügen über einen hohen Grad an Objektivität und werden aus von Menschen konstruierten Systemen erzeugt, die vor allem in den technischen und experimentellen Wissenschaften existieren (Balzer, 2009).

Die Daten des Ei-Experiments stammen aus einem konstruierten System, weil der ganze Ablauf gezielt wiederhergestellt werden kann: Ich kann die Eier wieder bei 94,7 °C ins Wasser geben. Ein soziologisches Experiment ließe sich deutlich weniger leicht reproduzieren, weshalb daraus weiche Daten generiert werden – also Ergebnisse, die stärker von Interpretation und Kontext abhängen.

Bei genauerer Betrachtung aller geschilderten Fehlschläge in meinem Eier-Experiment, muss ich mich allerdings fragen, wie objektiv harte Wissenschaften tatsächlich sein können. Ein weiteres Problem ergibt sich außerdem, wenn ich an Zeit und Temperatur denke, die ich in meinem Experiment gemessen habe. Diese werden im Normalfall in den sogenannten SI-Einheiten angegeben, die durch das „Bureau International des Poids et Mesures“ (BIPM) definiert und als Standard in der Forschung verwendet werden. Die Grundlagen stellen weitgehend historische Konventionen dar, doch erst vor Kurzem kam es zu einer Änderung: Einige Einheiten beruhen nicht mehr auf Urkörpern, die sich mit der Zeit verändern können, sondern auf Naturkonstanten.

Durch diese Bemühungen steigt die Objektivität. Aber: Die Reform der SI-Einheiten erinnert daran, dass selbst die härtesten Daten letztlich auf menschlicher Konstruktion beruhen und Objektivität damit weder absolut noch natürlich gegeben ist.

Die Objektivität der harten Wissenschaften kann also nicht grundsätzlich über ihre Experimente legitimiert werden. Aber abgesehen davon, dass Objektivität nicht allein dadurch garantiert ist, dass Daten wiederholbar und quantifizierbar sind, hatte das Experiment nicht immer einen so hohen Stellenwert.

Das Standing des naturwissenschaftlichen Experiments: ausgewählte Perspektiven

Die feste Verankerung des Experiments in den Naturwissenschaften ist jünger, als allgemein vermutet wird. Aber nicht etwa, weil kein Interesse an der Natur oder den Wissenschaften bestand, sondern schlicht, weil sich dessen Einsatz erst rechtfertigen musste:

Vor der Neuzeit galt die Untersuchung der Natur als Betrachtung der Dinge in ihrem „natürlichen“ Zustand – so, wie sie sich verhalten, wenn der Mensch nicht eingreift. Das Kontrollieren von Bedingungen, wie bei der Durchführung eines naturwissenschaftlichen Experiments aus heutiger Sicht erforderlich, erzeugte also Ergebnisse, die per se nicht für relevant gehalten wurden. Diese Denkweise wurde von Aristoteles bis ins 17. Jahrhundert geprägt. Laut ihm kann ein Experiment ein Naturgesetz weder verifizieren noch falsifizieren, denn es zeigt nur, was passiert, nicht aber, was die Dinge von Natur aus sind. Ein Naturgesetz würde gemäß Aristoteles aber von letzterem abhängen (Römpp, 2018).

Mit Sicherheit hätte Aristoteles mein Ei-Experiment nicht als Wissenschaft betrachtet. Ich habe einerseits durch die Variation der Kochzeit künstlich eingegriffen und andererseits wäre aus dem Ei von Natur aus ein Küken geworden, weshalb dieses wohl der Gegenstand des Interesses gewesen wäre.

Unter anderem prägten Karl Popper (links) und Aristoteles das Verständnis von Experimenten.

Die Stellung des Experiments änderte sich durch eine Strömung, die vor allem von Bacon und Galilei geprägt wurde. Bacon vertrat die Ansicht, die Natur müsse im Experiment „seziert“ werden und Galilei strebte die künstliche Isolierung der Phänomene an, die im Experiment betrachtet werden können. Grundlegende Motivation war dabei die mathematische Darstellung von Phänomenen, denn allein mit ihr gelänge es, quantitative Beziehungen herzustellen und Voraussagen über Vorgänge in der Zukunft zu formulieren (Römpp, 2018).

Einen ähnlichen Schritt habe ich als Naturwissenschaftlerin intuitiv bei der Neuformulierung der Hypothese gemacht – und zwar so, dass gezielt die Temperatur gemessen wird.

Mit Bacon und Galilei wurde dem Experiment bereits eine viel bedeutendere Rolle zugeschrieben. Vor dem Hintergrund, wie Experimente heute eingesetzt werden, ist besonders Bacons Verständnis interessant: Er schrieb dem Experiment eine „theorienerzeugende“ Funktion zu. Erst mit Kuhn und Popper wurde im 20. Jahrhundert die heute gültige „theorienprüfende“ Funktion gängig (Hoffmann, 2009).

Popper war es auch, der den Falsifikationismus prägte. Man solle sich bemühen eine Hypothese so gut wie möglich zu falsifizieren. Gelingt es nicht, darf sie vorläufig als bewährt betrachtet werden (Römpp, 2018). Somit hätte Popper meine Hypothese wohl nicht gelobt, denn sie lässt sich zwar leicht verifizieren, aber kaum falsifizieren. Anstatt „mit zunehmender Kochzeit steigt die Temperatur des Eigelbs“, hätte er wohl eher formuliert: „Längeres Kochen führt nicht zu einer niedrigeren Eigelbtemperatur.“

Warum lohnt es sich über das alles nachzudenken? Und was habe ich eigentlich gemacht, außer sieben Eier zu kochen?

Vom Experiment zur Haltung

Dieser Text ist ein Reflexionsversuch. Als Forscherin bin ich dazu verpflichtet, die Methoden der gängigen und guten wissenschaftlichen Praxis anzuwenden. Als experimentelle Wissenschaftlerin muss ich kontrolliert, präzise und definiert vorgehen. Aber Forschende sind auch dafür verantwortlich, den Forschungsbetrieb und seine Methoden zu gestalten und neu zu denken. Forschung ist mehr als Methodik. Forschung ist eine Haltung und auf die Neugier ihrer Mitglieder angewiesen. Gerade hier kommt es in den experimentellen Wissenschaften zu einem Spannungsfeld, da gleichzeitig ein hohes Maß an Kontrolle, aber auch Offenheit erforderlich ist.

Definierte Bedingungen und Präzision kennzeichnen die harten Wissenschaften, doch bemerkenswerte Entdeckungen waren oft das Resultat von Fehlern. Große Fortschritte gab es in den Naturwissenschaften schließlich gerade dort, wo Phänomene unkonventionell interpretiert wurden. Möglicherweise sind das Springen der Eier und deren Materialverhalten von viel größerem Interesse und der Ausgangspunkt für eine neue Forschungsfrage. Um flexibel zu bleiben, hilft es sich zu erinnern: Die Methodik an sich ist nicht unveränderlich. Sie hat sich genauso entwickelt wie unser Wissen über die Welt – von Aristoteles bis Popper. Wie die Anleitung für das perfekte Frühstücksei ist sie ein Instrument. Dazwischen ist es die Aufgabe der Forschenden, Fragen zu stellen, Fehler zu machen und daraus zu lernen.

Balzer, W. (2009). Die Wissenschaft und ihre Methoden Grundsätze der

Wissenschaftstheorie. Verlag Karl Alber.

Hoffmann, M. (2009). Wissenskulturen, Experimentalkulturen und das Problem der

Repräsentation. Peter Lang GmbH.

Römpp, G. (2018). Philosophie der Wissenschaft. UTB, Böhlau Köln.

.jpg)