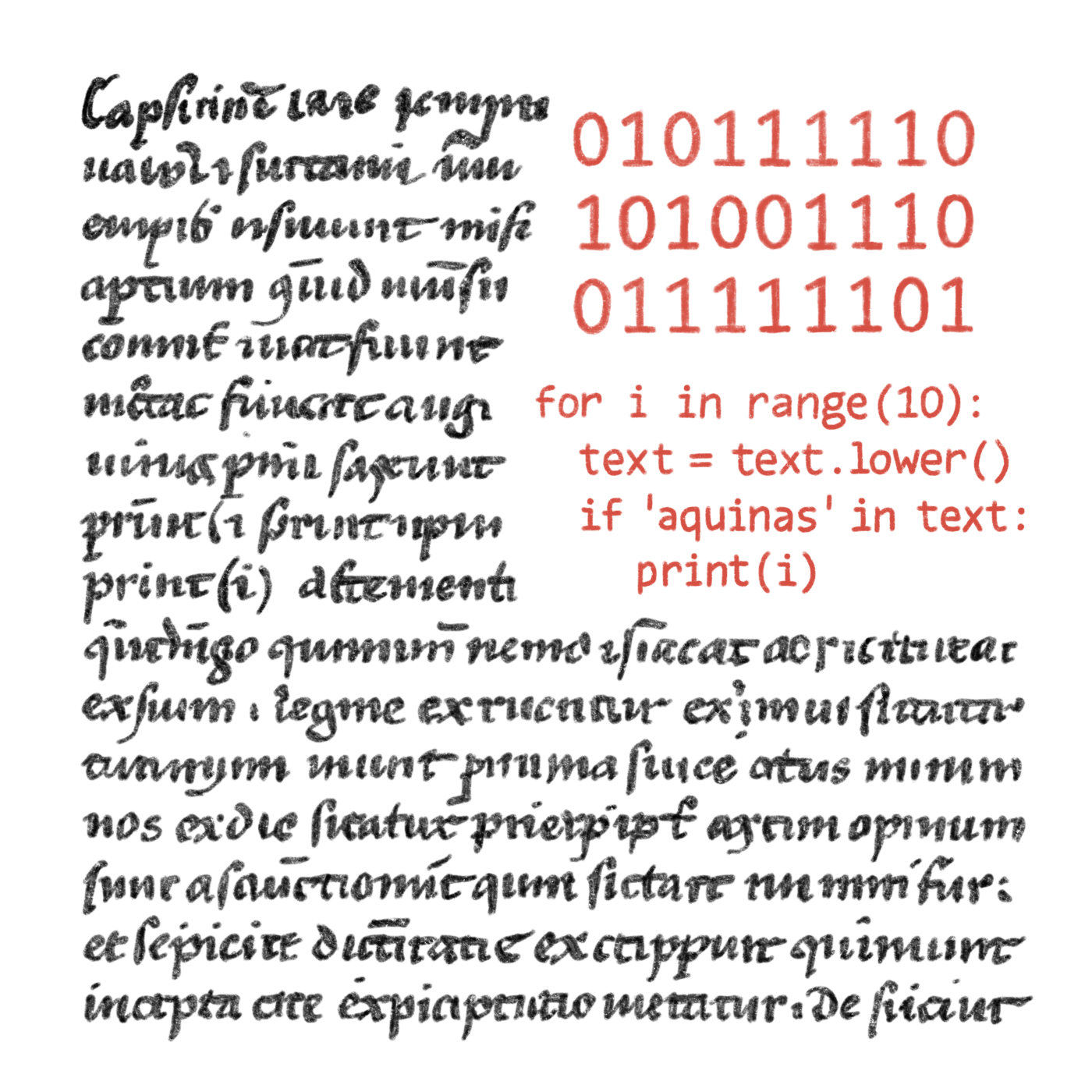

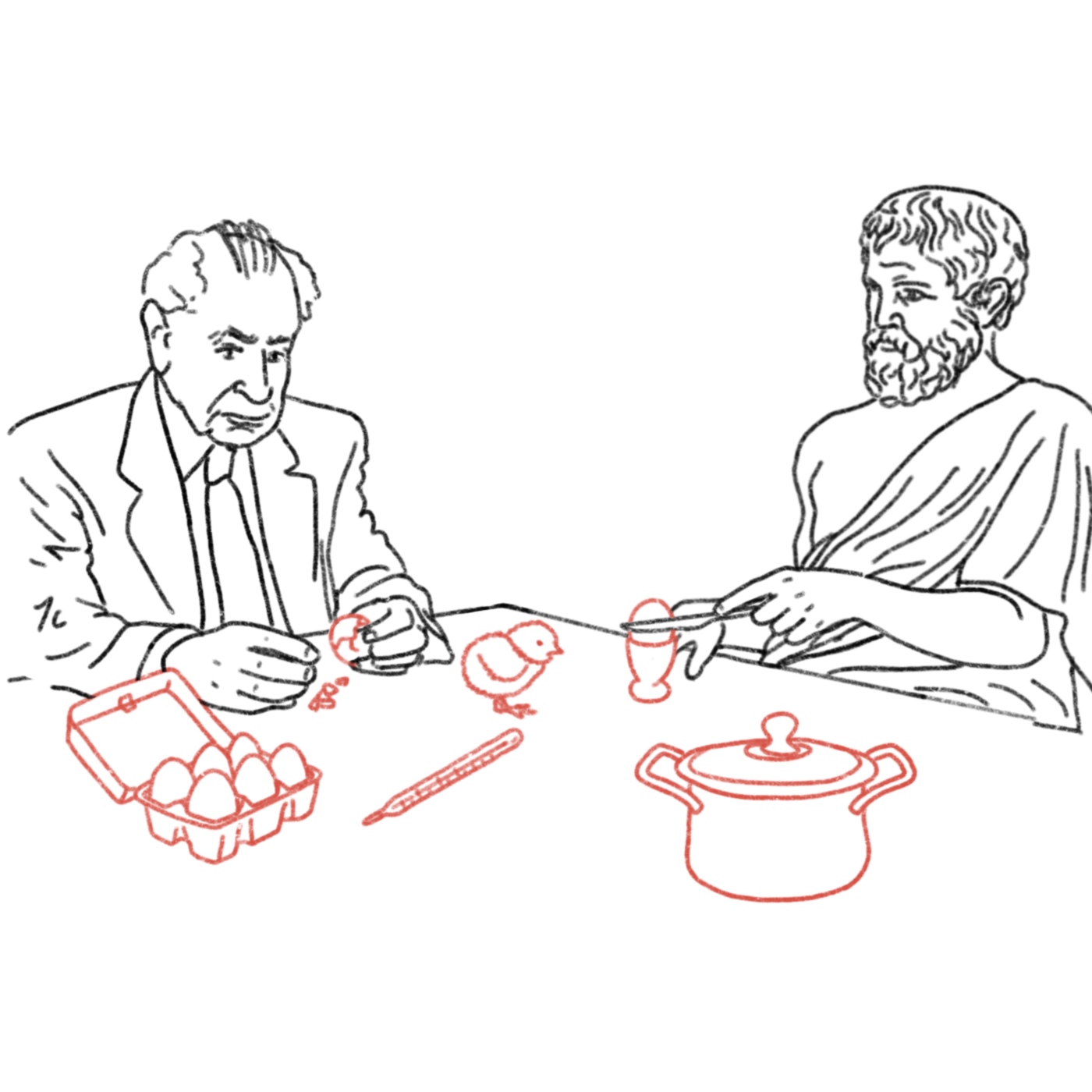

1940 Ein italienischer Theologe und Linguist namens Roberto Busa hat ein Ziel: Tausende von Druckseiten zu durchforsten, um für seine Dissertation das Vorkommen eines bestimmten Begriffs in Thomas von Aquins Gesamtwerk zu ermitteln. Sechs Jahre und 10.000 handgeschriebene Karteikarten später ist das Werk vollbracht.

Mit den technischen Möglichkeiten von heute gelingt ein derartiges Vorhaben in Sekunden. Die Disziplin der Digital Humanities hat ihre Wurzeln in den 1940er Jahren, als Busa erstmals Computer für die Analyse geisteswissenschaftlicher Texte nutzte. Lange sprach man von „Humanities Computing“, erst seit den 2000er Jahren hat sich der Begriff „Digital Humanities“ etabliert. Heute nutzen sie digitale Werkzeuge, um Texte, Bilder oder Artefakte nicht nur schneller zu erschließen, sondern auch auf völlig neue Weise zu analysieren. Als Schnittstelle zwischen Informatik und Geisteswissenschaften prägen sie, wie wir Geschichte, Literatur und Kultur erforschen – und entwickeln sich mit jeder technologischen Neuerung weiter. Wer begreifen will, wie sich unser Blick auf Wissen verändert, muss sich mit den Digital Humanities beschäftigen. Denn sie bestimmen, welche Fragen wir stellen und welche Antworten wir finden – sie verändern, wie wir denken, forschen und die Welt erklären.

Was sind Digital Humanities?

Wer im Feld der Digital Humanities arbeitet, braucht nicht nur technisches Know-how, sondern auch fundierte Kenntnisse in der jeweiligen geisteswissenschaftlichen Disziplin. Ob in der Philosophie, Kunstgeschichte, Archäologie oder Medienwissenschaft – jede geisteswissenschaftliche Fachrichtung stellt eigene Fragen und erfordert dafür maßgeschneiderte digitale Tools – etwa Datenbanken für historische Quellen, interaktive Karten oder Visualisierungen komplexer Netzwerke. Es reicht dazu nicht, wenn Informatiker:innen bloß Werkzeuge bereitstellen und Geisteswissenschaftler:innen diese anwenden. Entscheidend ist ein gemeinsames Verständnis der Fragestellungen, Methoden und Zielsetzungen – erst daraus können wirklich innovative digitale Ansätze entstehen.

Ein Fallbeispiel

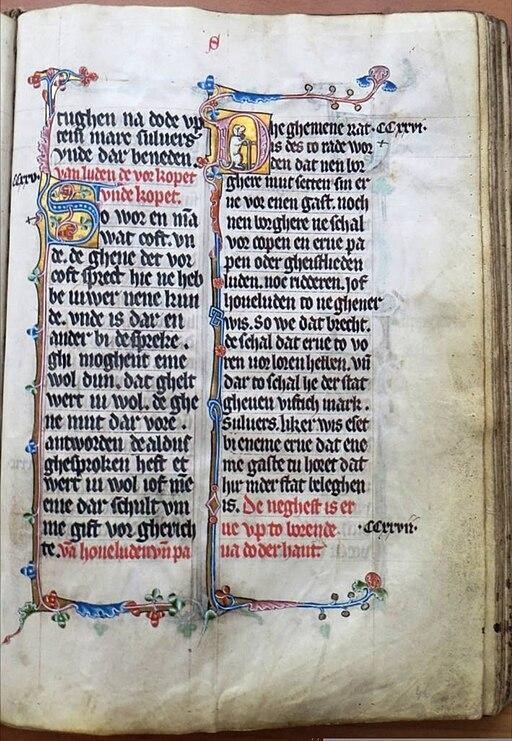

Um sich dies besser vorstellen zu können, hier ein Beispiel aus der Editionswissenschaft: Editionen sind Kritische Ausgaben eines Textes. Stammt der Text aus dem Mittelalter, wurde er ursprünglich von Hand aufgeschrieben und häufig mehrfach abgeschrieben. Bei diesem Vorgang schlichen sich leicht Fehler ein, sodass heute oft zahlreiche, teils stark voneinander abweichende Fassungen desselben Werks existieren. Allein diese Handschriften zu lesen, erfordert fachliche Expertise.

Der „Bardewik-Codex“ des Lübecker Rechts, geschrieben im Jahr 1294, ehemals Archiv der Hansestadt Lübeck, Handschrift 734, seit 1945 verschollen, wurde 2014 in der Sammlung des Museums in Jurjewez, Oblast Iwanowo (Russisch: Ю́рьевец) wiederentdeckt. @Wikimedia Commons

Mediävist:innen können solche Texte nicht nur lesen, sondern auch vom Mittelhochdeutschen ins Neuhochdeutsche übertragen. Doch was, wenn man als Literaturstudent:in vor allem an der mittelalterlichen Erzählstrategie interessiert ist? Oder als Philosoph:in an der Frage, was diese alten Texte über Menschen, Weltbilder oder Moralvorstellungen verraten?

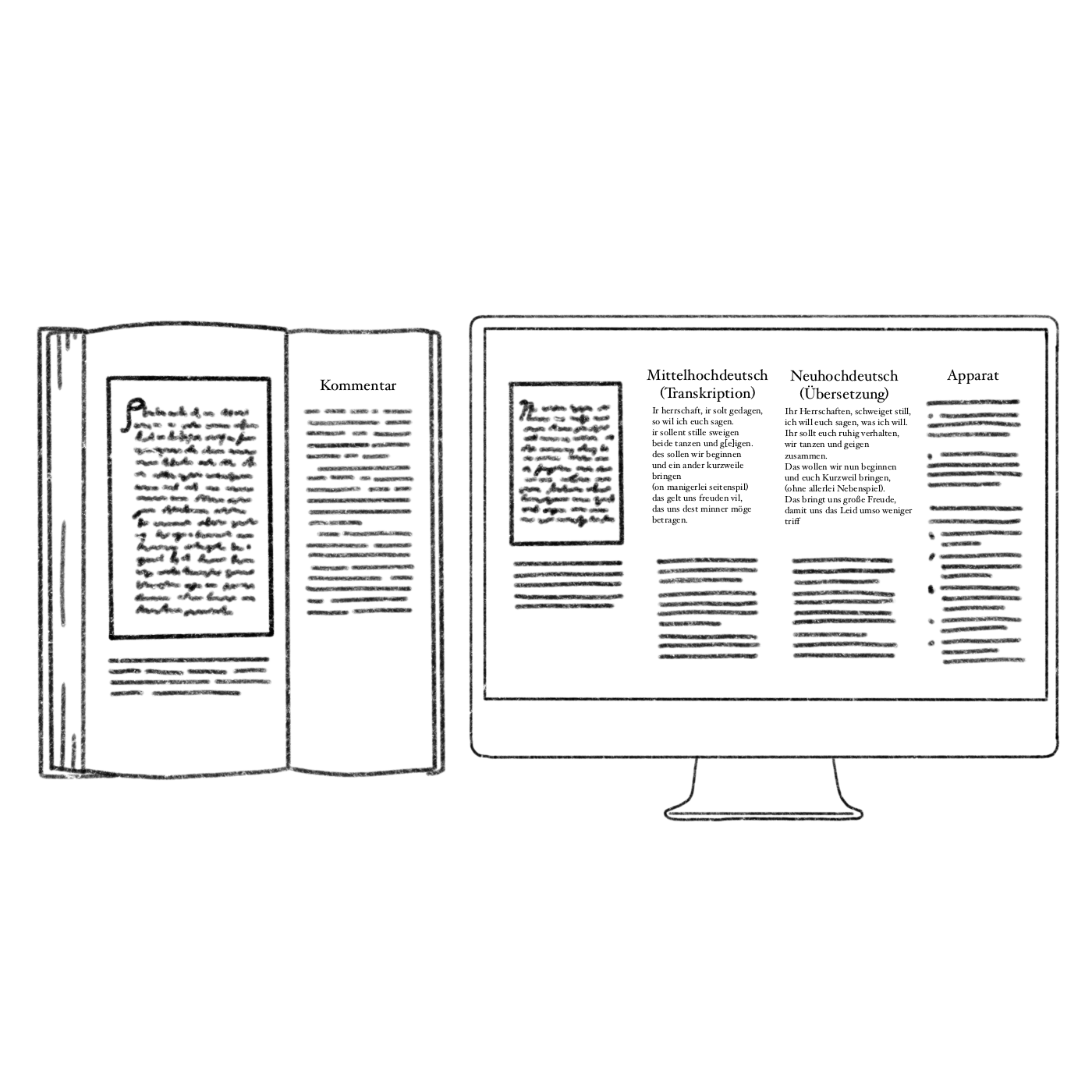

Für solche Zwecke entstehen Editionen: Sie bereiten die Texte wissenschaftlich auf, übersetzen sie und machen sie so für alle zugänglich, die keine Spezialist:innen für mittelalterliche Handschriften sind. Je nach Zielgruppe müssen diese Textausgaben auf unterschiedliche Weise editiert werden. Allein bei der Übersetzung gibt es Unterschiede: Historiker:innen benötigen eine Übersetzung, die möglichst nah am Original bleibt und auch textimmanente Abkürzungen sowie unterschiedliche Schreibweisen der Manuskripte sichtbar macht. Eine derartige Übersetzung wirkt sich wiederum negativ auf die Verständlichkeit aus. Wer nur am Inhalt interessiert ist, braucht deshalb eine Edition, bei der stilistische Anpassungen vorgenommen wurden. Gedruckte Editionen können demnach nicht alle Zielgruppen abdecken und sind nach Erscheinen kaum aktualisierbar. Der Vergleich von Fassungen erfordert mühsames Blättern. Varianten und Anmerkungen lassen sich nur begrenzt darstellen – zudem entstehen beim Setzen leicht neue Fehler.

Digitale Editionen: Neue Werkzeuge für alte Texte

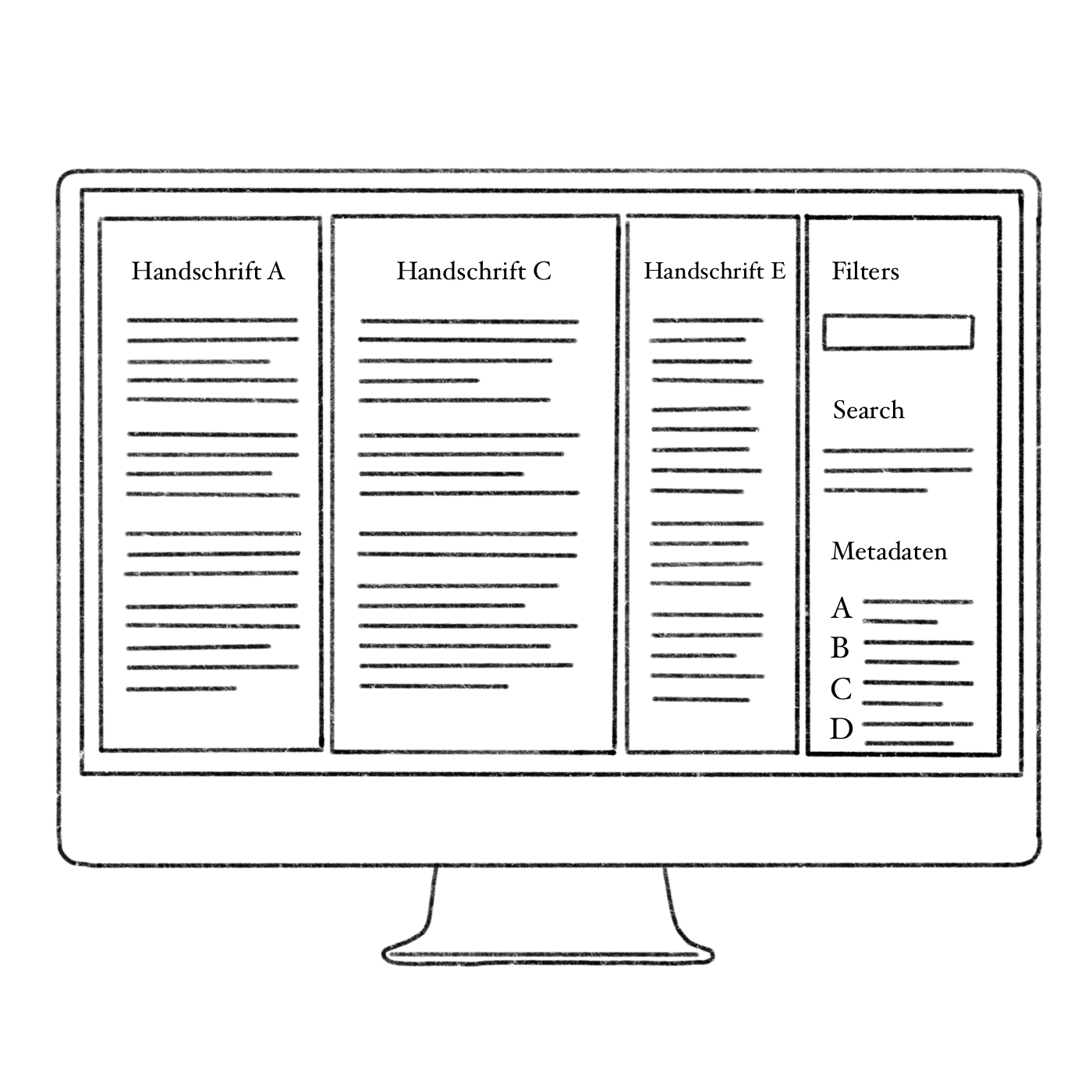

Digitale Editionen revolutionieren das Feld der Editionsphilologie. Sie überwinden die räumlichen, technischen und organisatorischen Beschränkungen gedruckter Ausgaben, indem sie den Text und seine Varianten in einer flexiblen, dynamischen Form präsentieren.

Statt auf den begrenzten Platz einer Buchseite angewiesen zu sein, können digitale Editionen unbegrenzt Faksimiles, Transkriptionen, Übersetzungen und kritische Apparate parallel zugänglich machen.

Durch Verlinkungen, Filter- und Suchfunktionen lassen sich verschiedene Fassungen unmittelbar vergleichen, während Annotationen und Metadaten eine gezielte Analyse erleichtern.

Neue Funde oder Forschungsergebnisse können zeitnah eingearbeitet werden, ohne dass eine vollständige Neuauflage nötig ist. Manche Projekte bewahren sogar die Originalquellen gleich mit auf. Damit werden alte Texte nicht nur zuverlässiger editiert, sondern auch für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich – von der Fachwissenschaft bis zu interessierten Laien. Und sie können in speziellen Datenzentren gespeichert werden, die dafür sorgen, dass sie auch in vielen Jahren noch nutzbar sind.

Ähnliche Verfahren finden sich auch in anderen Disziplinen: In der Kunstgeschichte werden Bilddatenbanken wie Wikiart genutzt, um Algorithmen zu trainieren, die Gemälde automatisch Künstlern, Stilen oder Epochen zuordnen können. In der Archäologie wiederum erlauben digitale Rekonstruktionen, zerstörte oder nur fragmentarisch erhaltene Bauwerke virtuell erlebbar zu machen – ein Ansatz, der nicht nur die Forschung selbst verändert, sondern auch Lehre, Ausstellungswesen und spezialisierte Unternehmen prägt.

Digitalisierung bringt nicht nur Vorteile

Trotz aller Vorteile altern digitale Werkzeuge schnell. Techniken, Programme oder Internetseiten verändern sich ständig – ohne regelmäßige Pflege funktionieren viele Projekte nach einigen Jahren nicht mehr richtig oder gar nicht mehr. Links können ins Leere führen, wichtige Zusatzprogramme nicht mehr unterstützt werden. Auch das Design und die Bedienung geraten aus der Mode und schrecken manche Nutzer:innen ab. Ein digitales Tool bleibt nur lebendig, solange sich jemand aktiv darum kümmert.

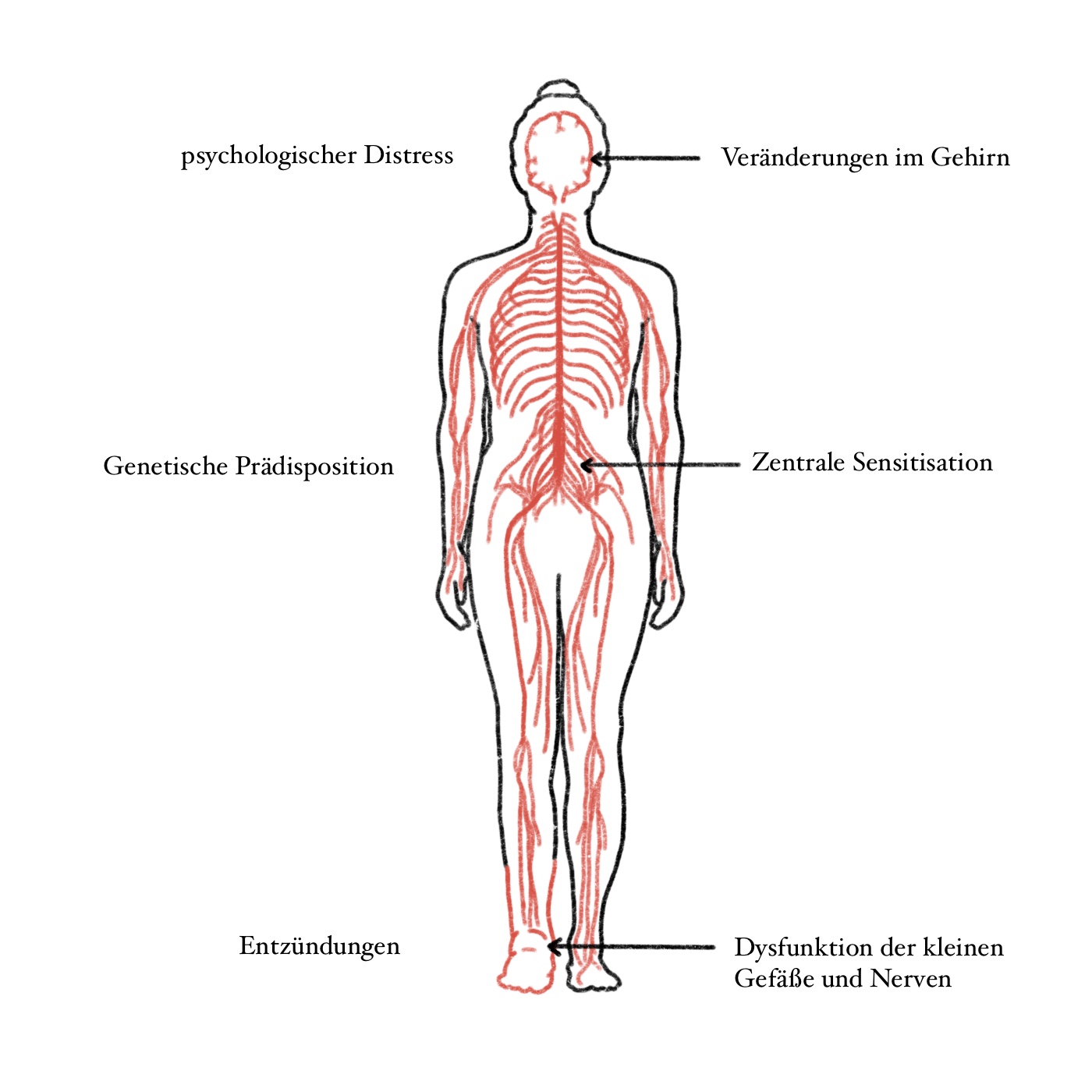

Kritik richtet sich dabei nicht nur gegen die Nachteile der digitalen Werkzeuge an sich, sondern gegen das gesamte Feld der Digital Humanities. Denn „[j]e mehr Wissen produziert werden kann, umso größer ist […] auch die entsprechende Verantwortung, die mit diesem Wissen, seiner Produktion und seiner Verwendung einhergeht“ (Jannidis 2017, 353). Zwei Beispiele zeigen, warum eine kritische Auseinandersetzung unverzichtbar ist: Bei der forensisch-stilometrischen Autor:innenschaftsattribuierung kann festgestellt werden, ob ein Werk von einer bestimmten Person stammt, indem sprachliche und stilistische Merkmale quantitativ erfasst und mit bekannten Referenztexten verglichen werden. Die ethische Dimension wird relevant, wenn Autor:innen bewusst unter einem Pseudonym veröffentlichen. So wurde J.K. Rowlings Kriminalroman zwar durch ein Leak aus ihrem Umfeld enttarnt, doch die anschließende stilometrische Analyse bestätigte die Autorschaft. Daraus ergibt sich die ethische Frage, ob solche Enthüllungen überhaupt zulässig sein sollten.

Kritisch zu hinterfragen ist auch, wer in der digitalen Flut an Daten entscheidet, welche Inhalte sichtbar sind und welche verschwinden. Denn auch Software wird zunächst von Menschen programmiert und ihre Entscheidungen stecken unausweichlich in den Algorithmen. Infolgedessen stellt sich die Frage, wie sich ein verzerrtes Bild der Realität verhindern lässt. Wer also die Chancen der Digitalisierung nutzen will, muss auch ihre Filtermechanismen im Blick behalten.

Kein Weg zurück – aber viele Wege nach vorn

Trotz vieler Kritikpunkte ist das Feld der Digital Humanities heutzutage nicht mehr wegzudenken. Sie sind Teil eines Medienwandels, der – wie einst die Folgen der Erfindung des Buchdrucks – nicht aufzuhalten ist, aber zugleich viele neue Möglichkeiten eröffnet.

Die digitale Vernetzung ermöglicht Kommunikationsstrukturen, die unter den Voraussetzungen des Buchdrucks überhaupt nicht denkbar waren. Solche Medien aber […] definieren maßgeblich, was kommunikativ überhaupt möglich ist, und sie spielen auch eine zentrale Rolle für die geisteswissenschaftliche Objektkonstitution (Rehbein 2025).

Damit ist gemeint: Neue Medien bestimmen nicht nur, wie wir miteinander reden, sondern auch, was überhaupt zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung werden kann. In den Geisteswissenschaften verändert also die Technik selbst, welche Fragen wir stellen und welche Antworten überhaupt sichtbar werden. Zentral ist dabei, dass beim Umgang mit der neuen Technik nicht nur ihre Möglichkeiten gesehen, sondern auch ihre Grenzen und Folgen für die Forschung reflektiert werden.

Bundesministerium für Bildung und Forschung. (Abruf: 10. August 2025). Digital Humanities. Geistes- & Sozialwissenschaften – BMBF. https://www.geistes-und-sozialwissenschaften-bmbf.de/de/Digital-Humanities-1710.html

Glauch, S. (2022). Welche Lebenserwartung haben digitale Editionen? Beiträge zur mediävistischen Erzählforschung, (12), 65–75.

Jannidis, F., Kohle, H., & Rehbein, M. (Hrsg.). (2017). Digital Humanities. Eine Einführung. J.B. Metzler.

Rehbein, M. (Abruf: 10. August 2025). Digital Humanities – Definitionsfragen. Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. https://zfdg.de/2016_009

Stackmann, K. (1997). Mittelalterliche Texte als Aufgabe: Kleine Schriften I. (J. Haustein, Hrsg.). Vandenhoeck & Ruprecht.

.jpg)