Schmerz ist uns allen wohlbekannt. Wir verbrennen uns, wir stürzen, wir laufen gegen Gegenstände oder etwas fällt auf uns herab. Schmerz ist eine Reaktion des Körpers, die uns seit Kindheitstagen lehrt, weitere potenziell schädliche bzw. verletzende Situationen zu vermeiden. Der erste Schmerz verschwindet in der Regel recht schnell, spätestens mit der Heilung nimmt er stetig ab.

Manchmal hält der Schmerz jedoch auch nach der Ausheilung weiterhin an und wird von einem Symptom zu einem eigenen Krankheitsbild … dem chronischen Schmerz. Im medizinischen Alltag stellt chronischer Schmerz eine große Herausforderung für Betroffene und deren Behandler: innen dar, da die genauen Ursachen bis dato noch nicht vollständig geklärt sind.

Welche Arten von Schmerzen gibt es?

Um Schmerzen besser zu verstehen, werden sie oftmals nach ihren Ursachen unterteilt. Der nozizeptive Schmerz ist uns allen wohlbekannt. Er entsteht durch die Verletzung von Gewebe (z. B. Knochenbruch, Verletzungen innerer Organe oder der Haut) und wird meist als stechend, scharf oder auch dumpf und drückend beschrieben. In der Regel heilt diese Schmerzform relativ gut aus und ist mit bekannten Schmerzmitteln (z. B. Paracetamol oder Ibuprofen) gut behandelbar.

Neuropathische Schmerzen gehen stets mit einer Verletzung oder Schädigung des Nervensystems einher. Typische Ursachen hierfür sind ein Bandscheibenvorfall, der einen Nerv bedrängt, traumatische Verletzungen von Nerven in Armen oder Beinen oder Infektionen mit Viren. Betroffene beschreiben den Schmerz meist als brennend und geben an, dass er mit Gefühlsstörungen wie Kribbeln oder Taubheit einhergeht. Er ist in der Regel genau im Versorgungsgebiet des betroffenen Nervs lokalisiert. Schmerzmittel, die beim nozizeptiven Schmerz gut wirken, müssen bei der Behandlung von neuropathischem Schmerz mit anderen Wirkstoffen kombiniert werden, da sie oftmals nur eine geringe Schmerzlinderung verschaffen. Hierfür werden beispielsweise Medikamente eingesetzt, die ursprünglich zur Behandlung von Epilepsie entwickelt wurden.

Eine weitere Untergruppe ist der noziplastische Schmerz. Man geht hierbei von einer gestörten Schmerzverarbeitung im Gehirn aus. Das Gehirn erzeugt den Eindruck von Schmerz, obwohl gar keine eindeutige Ursache oder Verletzung vorliegt. Bekannte Beispiele hierfür sind Fibromyalgie (die Muskeln bzw. den Bewegungsapparat betreffend), das Reizdarmsyndrom und chronische Rückenschmerzen. Jeder dieser Schmerztypen kann von akuten zu chronischen Schmerzen übergehen.

Das Reizdarmsyndrom äußert sich durch schwer einzuordnende Beschwerden des Verdauungstrakts. Die Patient:innen klagen oft über krampfartige, dumpfe Bauchschmerzen. Gleichzeitig leiden sie unter Völlegefühl und Blähungen. Der Stuhlgang kann sich in Form von Verstopfung oder Durchfall verändern.

Bei der Fibromyalgie handelt es sich um eine Erkrankung, die sich durch chronische Schmerzen in mehreren Körperregionen auszeichnet. Eine klare Ursache kann hier meistens nicht gefunden werden. Oft treten zusätzlich Schlafstörungen mit Müdigkeit sowie eine Neigung zu körperlicher und/oder geistiger Erschöpfung auf.

Es gibt verschiedene Einteilungen, ab wann Schmerzen als chronisch gelten, aber in der Regel gilt: Schmerzen, die länger als drei Monate andauern, werden als chronisch bezeichnet (Cohen et al., 2021). Chronische Schmerzen können auch dann anhalten, wenn das zunächst geschädigte Gewebe (zum Beispiel im Rahmen eines Knochenbruchs) bereits vollständig geheilt ist. Ein Beispiel hierfür ist das Chronische Regionale Schmerzsyndrom (engl.: Chronical Regional Pain Syndrome, kurz CRPS).

CRPS – eine andauernde Qual nach einer „harmlosen“ Verletzung

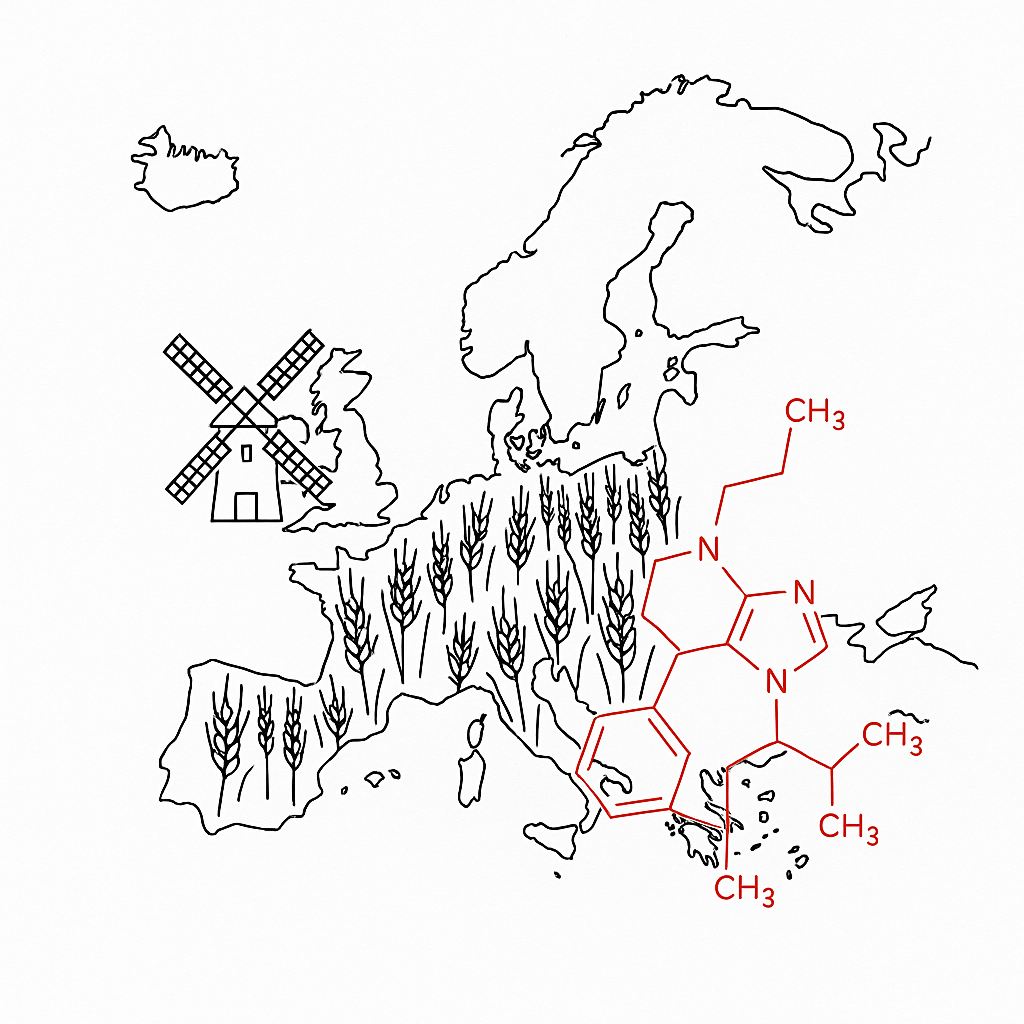

Das Schmerzsyndrom CRPS tritt meistens nach Traumen wie Operationen oder Brüchen auf. Der Schmerz beschränkt sich in der Regel auf ein einziges Körperglied und ist stärker als der Schmerz, den Patient:innen im Durchschnitt beschreiben. CRPS ist eine seltene Erkrankung, von der weniger als fünf von 10.000 Menschen in Europa betroffen sind. Laut einer dänischen Studie sind überwiegend Personen im Alter zwischen 50 und 80 Jahren betroffen (Petersen et al., 2018).

Derzeit wird eine Dysregulation des Immunsystems im Rahmen der natürlichen Entzündungsprozesse, die bei jeder Heilung auftreten, als mögliche Ursache diskutiert. So konnte bei Patient:innen, die an CRPS leiden, eine erhöhte Zytokin-Produktion nachgewiesen werden. Diese war sowohl in der Haut des betroffenen Areals als auch im Blut messbar (Ferraro et al., 2024).

Zytokine sind Proteine, die wesentliche Regulationsprozesse in unserem Immunsystem steuern. Sie sind an Entzündungen sowie an Autoimmunerkrankungen beteiligt, bei denen der Körper sich selbst angreift.

Wo entsteht Schmerz? - Schmerzverarbeitung im Gehirn

Chronische Schmerzen bedürfen einer Behandlung. Doch hierfür muss zunächst Schmerz an sich verstanden werden - wie er entsteht, welche Prozesse ablaufen und welche Areale im Gehirn beteiligt sind. Bildgebende und neuropsychologische Studien (Peyron et al., 2000) zeigen, dass zahlreiche Hirnareale an der Schmerzverarbeitung beteiligt sind. In der Vergangenheit wurde bereits ein mögliches Netzwerk zur Schmerzverarbeitung beschrieben, das als „Schmerzmatrix” bezeichnet wird.

Andere Studien (Ianetti & Moueix, 2010) befassen sich zunehmend mit der emotionalen Verarbeitung von Schmerzen, da das zugrunde liegende Erlebnis ebenfalls in neuronalen Bahnen verarbeitet wird. Außerdem scheinen die Aktivierungsmuster in den einzelnen Hirnregionen je nach Schmerzart zu variieren. So wird die Amygdala, die für die emotionale Verarbeitung zuständig ist, bei Schmerzen aktiviert, durch Hitze jedoch beinahe gar nicht. Es scheint somit, als würde Hitze keine emotionale Bedeutung zugemessen.

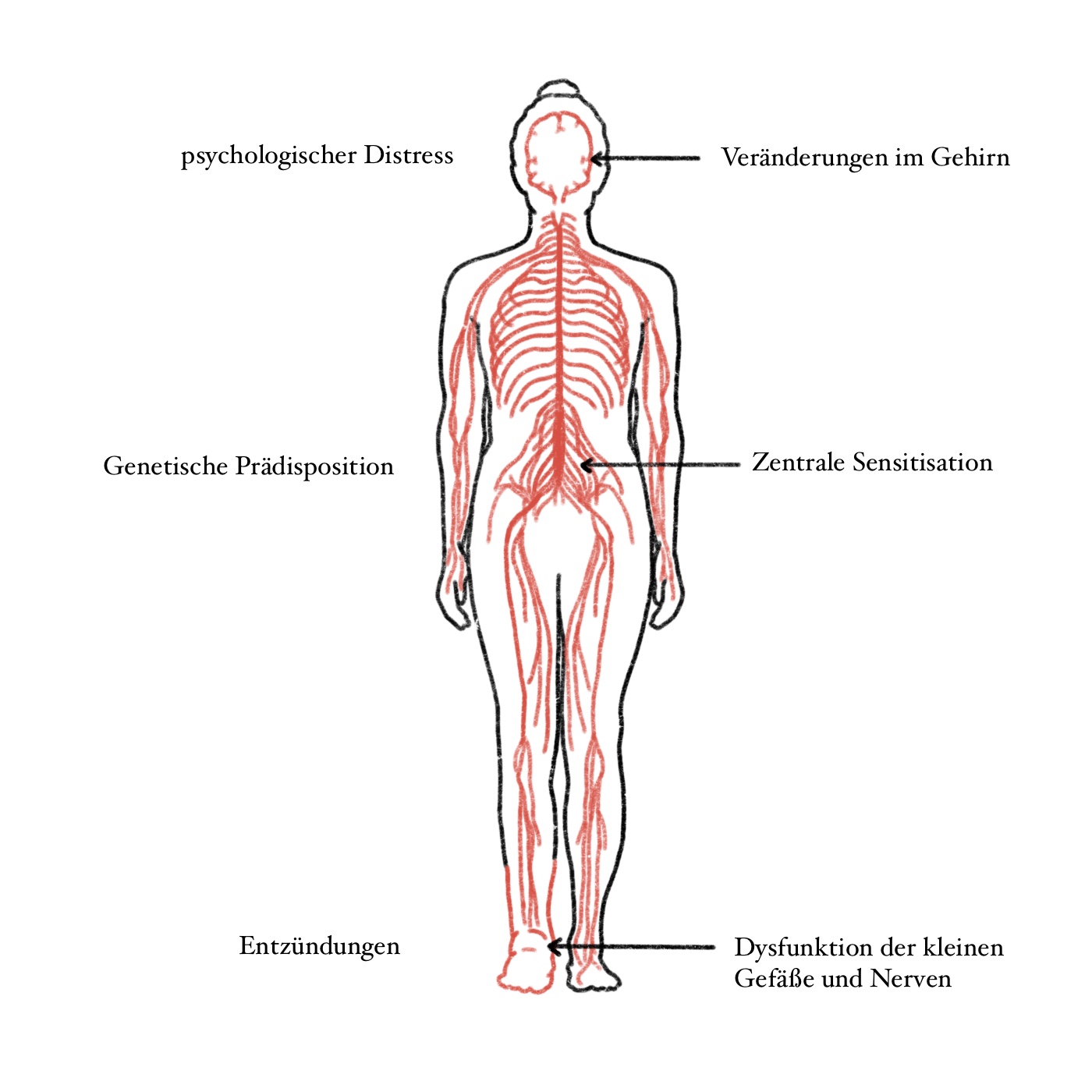

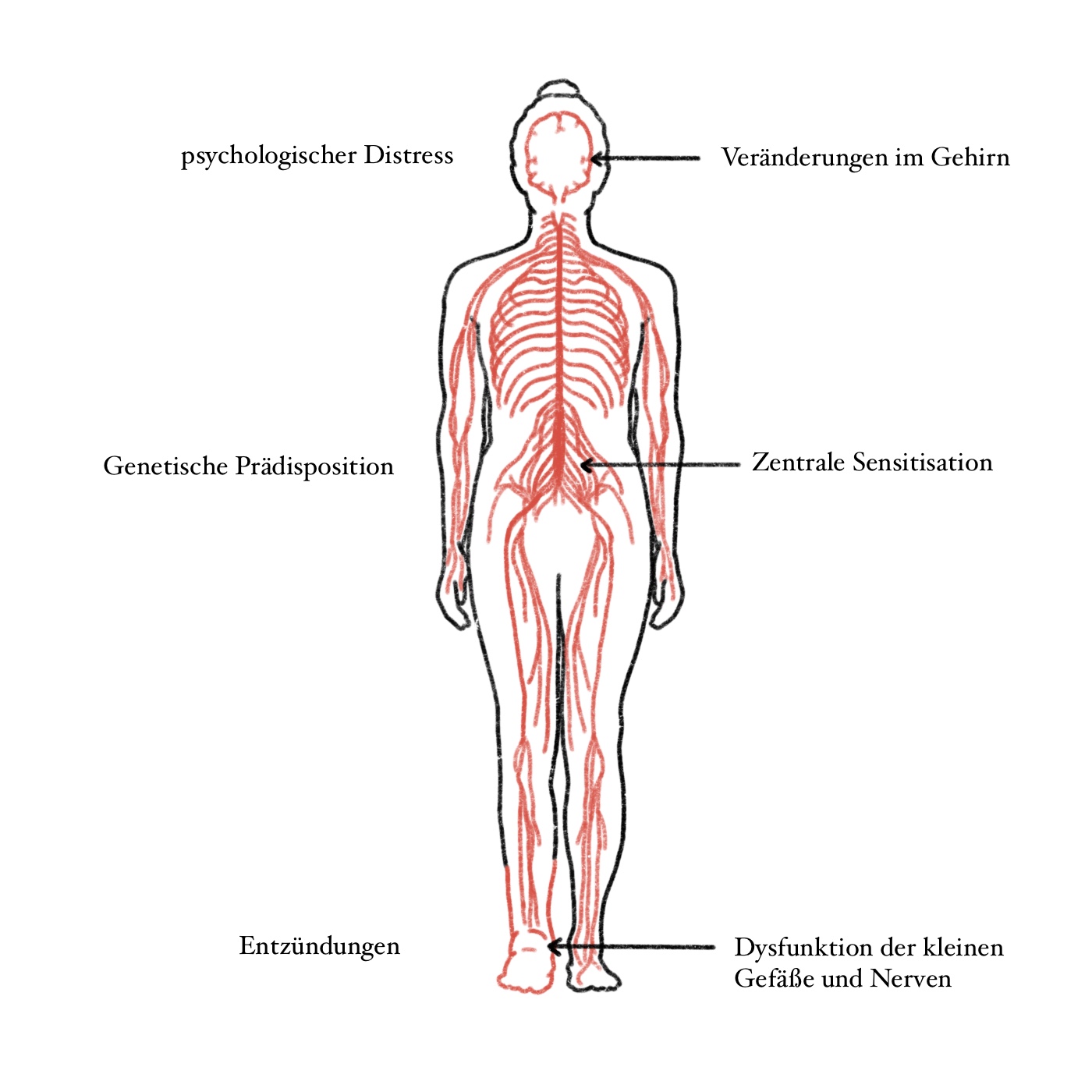

Es gibt viele potentielle Einflussfaktoren für Schmerz. Noch sind nicht alle endgültig erforscht.

Bei gesunden Proband:innen und Patient:innen mit chronischen Schmerzen zeigt sich eine unterschiedliche Form der Schmerzverarbeitung, obwohl diese in denselben Hirnregionen stattfindet. Bei CRPS und anderen Schmerzerkrankungen konnten bereits Veränderungen im zentralen Nervensystem (Gehirn und Rückenmark) nachgewiesen werden. Es kommt zu einer Steigerung neuronaler Signale in den Regionen der Schmerzverarbeitung und damit zu einer Überempfindlichkeit gegenüber Schmerz. So lassen sich eine Ausdehnung des Schmerzareals und eine andauernde bzw. verstärkte Wahrnehmung über das eigentliche Ausmaß der Verletzung hinaus erklären (Nijs et al., 2021). Dieser Prozess wird als zentrale Sensitivierung oder auch als „Schmerzgedächtnis“ bezeichnet.

Welche Therapieansätze gibts es?

Es gibt mittlerweile zahlreiche Behandlungsstrategien für chronische Schmerzen. Manche dieser Therapieoptionen hilft einigen der Betroffenen, doch es gibt immer wieder Patient: innen, die nicht profitieren. Daher gibt es noch keine endgültige Heilung für chronische Schmerzen. Bei den meisten modernen Erklärungsmodellen steht eine Fehlverarbeitung von Schmerzreizen als Ursache von chronischen Schmerzen im Vordergrund. Dies fließt bereits teilweise in die hier vorgestellten Behandlungsstrategien ein.

Stimulation und Neurofeedback

Bereits seit den 1980er Jahren wird die transkranielle (durch den Schädel) Magnetstimulation angewendet, um chronische Schmerzen zu behandeln. Dabei werden Magnetfelder eingesetzt, um die Schmerzbahnen im Gehirn zu beeinflussen. Der genaue Wirkmechanismus ist bis heute nicht endgültig nachgewiesen. Es wird vermutet, dass eine Stimulation hemmender Bahnen erfolgt. Diese reduzieren die Reizweiterleitung in die Schmerzbahnen.

Beim Neurofeedback lernen Betroffene, ihre Hirnfunktion direkt zu beeinflussen. Hierfür werden entweder EEGs oder MRTs verwendet, bei welchen Patient: innen ein direktes Feedback über ihre Hirnaktivität erhalten, wodurch sie lernen bewusst Einfluss darauf zu nehmen. Eine Metaanalyse von Roy et al. zeigte, dass eine Vielzahl von Studien eine Verringerung der Schmerzintensität von Betroffenen im Rahmen einer Behandlung mit Neurofeedback beschrieben. Jedoch ist die Qualität dieser Studien insgesamt relativ gering. Somit gibt es bis heute keinen eindeutigen Nachweis, dass Neurofeedback eine erfolgreiche Therapiemethode ist, auch wenn einzelne Patient: innen davon profitieren (Roy et al., 2020).

Pharmakologische Therapie

Im klinischen Alltag werden herkömmliche Schmerzmittel, die wir alle hin und wieder benötigen, mit weiteren Wirkstoffgruppen wie Antiepileptika und Antidepressiva kombiniert. Durch diese Kombination wird insgesamt eine geringere Dosis benötigt. Die Effekte der Medikamente im Gehirn verstärken sich gegenseitig und unterstützen so die Schmerzlinderung.

Stärkere Wirkstoffe, welche meist Morphine enthalten, sind zwar sehr wirksam bei der Behandlung akuter Schmerzen, doch sie können abhängig machen, weshalb sie nicht als Mittel der ersten Wahl gelten. Diese Medikamente sollten erst dann eingesetzt werden, wenn die erlaubte Maximaldosis aller anderen Wirkstoffe bereits erreicht wurde.

Operative Therapien

Für die Behandlung chronischer Schmerzen stehen einige operative Methoden zur Verfügung. In der Regel werden dazu Elektroden an gezielten Stellen im Nervensystem implantiert, um dieses durch elektrische Impulse zu stimulieren und somit die Aktivität des Nervensystems aktiv zu beeinflussen. Dabei werden üblicherweise Nervenbahnen im Rückenmark aktiviert, die Schmerzreize unterdrücken können. Diese Art der Behandlung wird Neurostimulation oder Neuromodulation genannt. Durch diese Ansätze kommt es zu einer generellen Schmerzreduktion. Dadurch kann man oftmals die eingenommenen Schmerzmittel sogar absetzen oder nur noch geringere Dosen benötigen. Es gibt Studien, die nachweisen, dass diese operativen Ansätze einer alleinigen Physiotherapie überlegen sind (Ferrato et al., 2024). Da bei diesen schmerzlindernden Eingriffen Elektroden in das zentrale Nervensystem implantiert werden, muss vorher abgeklärt werden, ob die betroffene Person davon profitieren kann und ob das Operationsrisiko geringer ist als der erhoffte Nutzen. Nur dann ist eine operative Behandlungsmethode sinnvoll.

Chronischen Schmerz besser verhindern, als behandeln

Gerade beim CRPS gilt: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Präventive Ansätze wie eine frühe Rehabilitation der betroffenen Extremität reduzieren das Risiko für die Entstehung eines CRPS (Cowell et al., 2018). Auch eine hochdosierte Gabe von Vitamin C (500 mg über einen Zeitraum von 50 Tagen) kann das Risiko, ein CRPS zu entwickeln, um bis zu 46 % senken (Aim et al., 2017).

Doch nicht nur beim CRPS, sondern bei chronischen Schmerzen generell gilt: Eine gute Vorsorge ist Gold wert. Denn nach dem Auftreten von chronischem Schmerz kann nur selten eine absolute Schmerzfreiheit wiederhergestellt werden. Aufgrund der komplexen Entstehung und zahlreicher Teufelskreise, die durchbrochen werden müssen, ist eine vollständige Heilung nur in wenigen Fällen möglich. Ein gesunder Lebensstil mit regelmäßiger körperlicher Bewegung und guter Schlafhygiene sowie die Stärkung der eigenen Resilienz können dabei helfen, die Entstehung eines chronischen Schmerzsyndroms gar nicht erst zuzulassen.

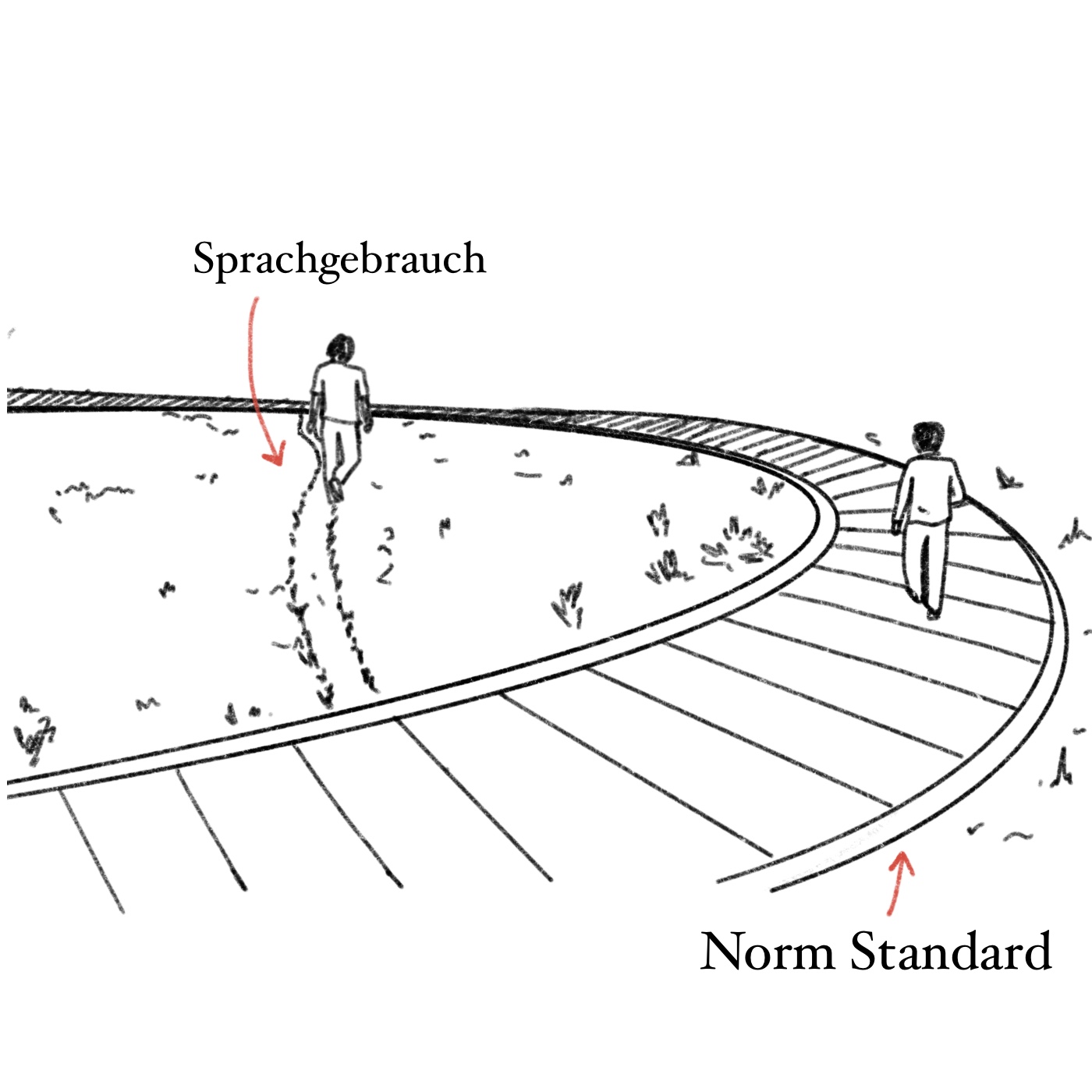

Resilienz beschreibt den Prozess, wie Personen auf Probleme und Veränderungen reagieren, indem sie ihr Verhalten anpassen. Der Begriff wird meist genutzt, um die Fähigkeit eines Menschen zu beschreiben, schwierige Lebensumstände, Stress oder Krisen nicht nur zu bewältigen, sondern aus diesen Herausforderungen gestärkt hervorzugehen.

Sollte es dennoch zu einer chronischen Schmerzerkrankung kommen, ist eine umfassende Aufklärung der Betroffenen wesentlich. Dabei kann ein Behandlungsteam gemeinsam mit den Patient:innen realistische und individuelle Ziele festlegen. Eine absolute Schmerzfreiheit kann nur selten erreicht werden. Die Rückkehr in den Alltag sollte jedoch bestmöglich unterstützt werden.

Aïm F, Klouche S, Frison A, Bauer T, Hardy P. Efficacy of vitamin C in preventing complex regional pain syndrome after wrist fracture: a systematic review and meta-analysis. Orthop Traumatol Surg Res 2017; 103: 465–70.

Cohen, Steven P.; Vase, Lene and Hooten, William M (2021). Chronic pain: an update von burden, best practices and new advances, Lancet. 2021; 397: 2082-97

Cowell F, Gillespie S, Cheung G, Brown D. Complex regional pain syndrome in distal radius fractures: how to implement changes to reduce incidence and facilitate early management. J Hand Ther 2018; 31: 201–05.

Ferraro, M.C.; O’Connell N. E.; Sommer, C. et al. (2024). Complex regional pain syndrome: advances in epidemiology, pathophysiology, diagnosis and treatment. Lancet Neurology 2024; 23: 522-533

Iannetti, G.D. & Mouraux, A. (2010) From the neuromatrix to the pain matrix (and back). Exp. Brain Res. 205, 1–12 (2010).

Johnson, Mark I.; Paley, Carole A.; Jones, Gareth; et al. (2022). Efficacy and safety of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for acute and chronic pain in adults: a systematic review and meta- analysis of 381 studies (the meta- TENS study). BMJ Open 2022;12:e051073.

Mercer Lindsay N.; Chen, Chong; Gilam, Gadi et al. (2021). Brain circuits for pain and its treatment. Science Translational Medicine 13, eabj7360 (2021)

Nijs, Jp; George, Steven Z.; Clauw, Daniel J et al. (2021). Central sensitation in chronic pain conditions: latest discoveries and their potential for precision medicine. Lancet Rheumatology 2021; 3: e383–92.

Petersen, P. B.; Mikkelsen, K.L.; Lauritzen, J.B. & Krogsgaard, M.R.. (2018). Risk factors for post-treatment complex regional pain syndrome (CRPS): an analysis of 647 cases of CRPS from the Danish patient compensation association. Pain Practice 2018; 18: 341–49.

Peyron, R; Laurent B., & García-Larrea, L. (2000) Functional imaging of brain responses to pain. A review and meta-analysis (2000). Neurophysiol. Clin. 30, 263–288 (2000).

Roy, R; De la Vega, R.; Jensen, M.P. et al. (2020).Neurofeedback for pain management: A systematic review. Front. Neurosci. 14, 671 (2020).

.jpg)