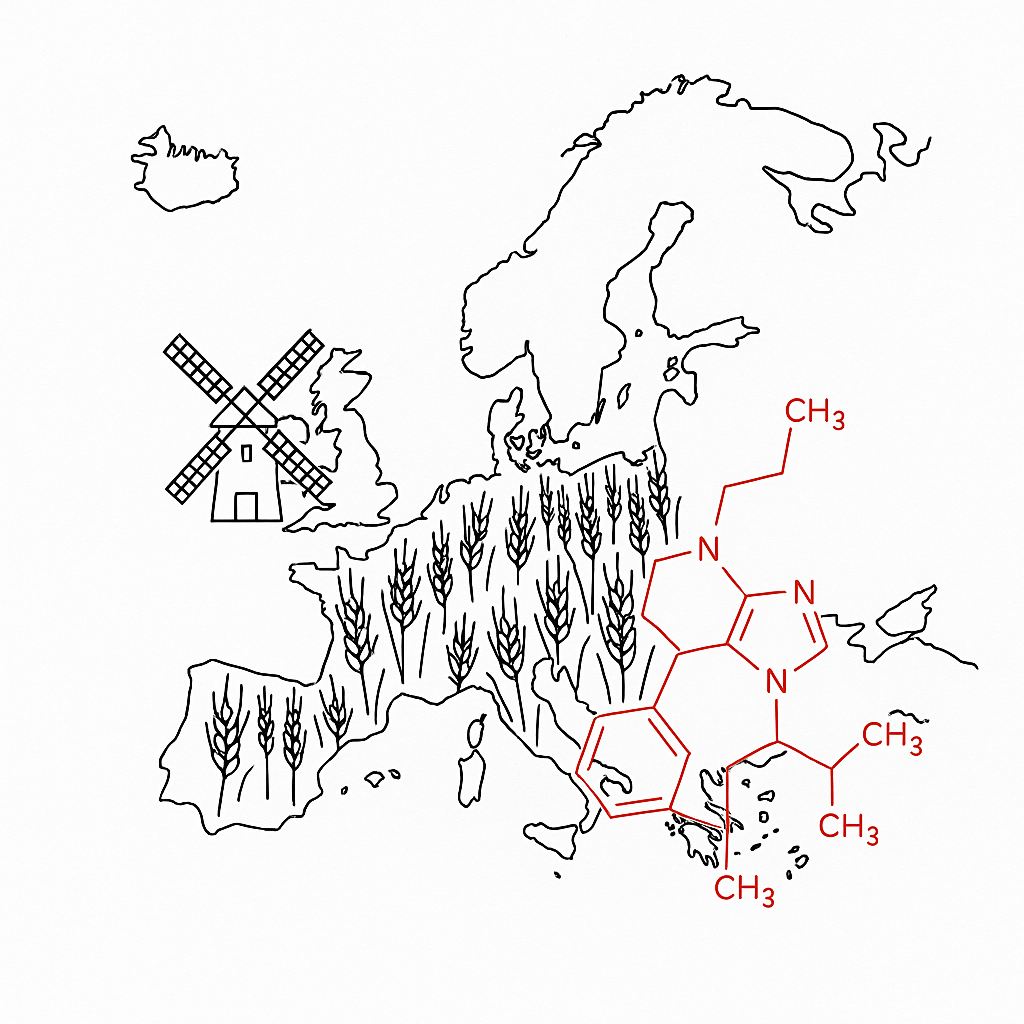

Um eine möglichst klare Antwort zu erhalten, ist eine hohe Qualität der Studie Grundvoraussetzung. Es gibt verschiedene Arten der Studiendurchführung. In manchen wissenschaftlichen Feldern, wie der Medizin, Psychologie und Ökonomie, gilt eine Form als der Goldstandard, die "beste" beziehungsweise verlässlichste Art des Studiendesigns - die RCTs.

"Randomized controlled trials", übersetzt "randomisierte kontrollierte Studien", versuchen Einflussfaktoren, die Ergebnisse verfälschen könnten, möglichst gering zu halten oder zur Gänze zu verhindern.

Um das Design dieser Studienform besser erläutern zu können, bedienen wir uns eines klassischen Beispiels, das einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat - Medikamentenstudien.

Ein Medikament oder eine andere Form der Therapie soll dabei auf seine Wirksamkeit überprüft werden.

Die Kontrolle – rohes Gold

Wird ein neues Medikament getestet, dann könnte man es einfach hundert Menschen verabreichen und notieren, wie vielen es damit besser geht. Um zu beweisen, dass dieses Medikament jedoch erfolgreicher ist als etablierte Therapien, sollte es direkt mit diesen verglichen werden. Das bedeutet, es muss eine Kontrollgruppe geben. Die Personen in dieser Gruppe erhalten keine oder eine bereits bekannte Therapie. Erst wenn die Studiengruppe bessere Ergebnisse als die Kontrollgruppe aufweist, gilt die neue Therapie als erfolgreich.

Hierfür werden die Studienteilnehmer in verschiedene Gruppen eingeteilt - die einfachste Form besteht aus zwei Gruppen. Eine Gruppe erhält Medikament A und eine andere erhält Medikament B. Im Idealfall sind die Gruppen gleich groß. Nehmen 200 Personen teil, werden in jede Gruppe 100 Menschen eingeteilt.

Die einfachste Form der Zuteilung wäre es, den Zufall entscheiden zu lassen. Studienteilnehmer 1 geht in Gruppe A, Studienteilnehmer 2 in Gruppe B, Studienteilnehmer 3 wieder in Gruppe A und so weiter...

Nun könnte es jedoch - rein dem Zufall geschuldet - passieren, dass in Gruppe A großteils jüngere oder fittere Patienten sind, während in Gruppe B schwer erkrankte Menschen überwiegen. Dadurch hätte das Medikament A einen Vorteil gegenüber dem Medikament B.

Die Randomisierung – die Schmiedekunst

Hier kommt die Randomisierung ins Spiel. Mittels Randomisierung werden die Teilnehmer den Gruppen zwar zufällig zugeteilt, jedoch wird darauf geachtet, dass bestimmte Parameter in beiden Gruppen gleich häufig vertreten sind.

So sollten am Ende bei unserem Beispiel in beiden Gruppen etwa 50 Männer und Frauen mit demselben mittleren Alter und im Durchschnitt ähnlichen Grundvoraussetzungen vertreten sein. Dadurch vermindert man die Wahrscheinlichkeit, die Wirkung des Medikaments zu verzerren und damit falsch einzuschätzen.

Außerdem verhindert eine Randomisierung die Einflussnahme des Studienleiters. So könnte der Studienleiter Mr. X junge und fitte Patient:innen, die bessere Karten für eine bessere Genesung haben, ganz bewusst in Gruppe A einteilen, um eine höhere Chance für eine erfolgreiche Studie zu erreichen und damit die Studienergebnisse bewusst verfälschen.

Heutzutage wird die Randomisierung meist von einer Software durchgeführt, wodurch der Fehlerfaktor Mensch weniger Einfluss auf die Auswahl hat.

Mit diesen beiden Faktoren Kontrolle und Randomisierung hat man bereits eine gute Grundlage für eine möglichst realitätsnahe Studie geschaffen. Wenn da nicht der Placeboeffekt wäre.

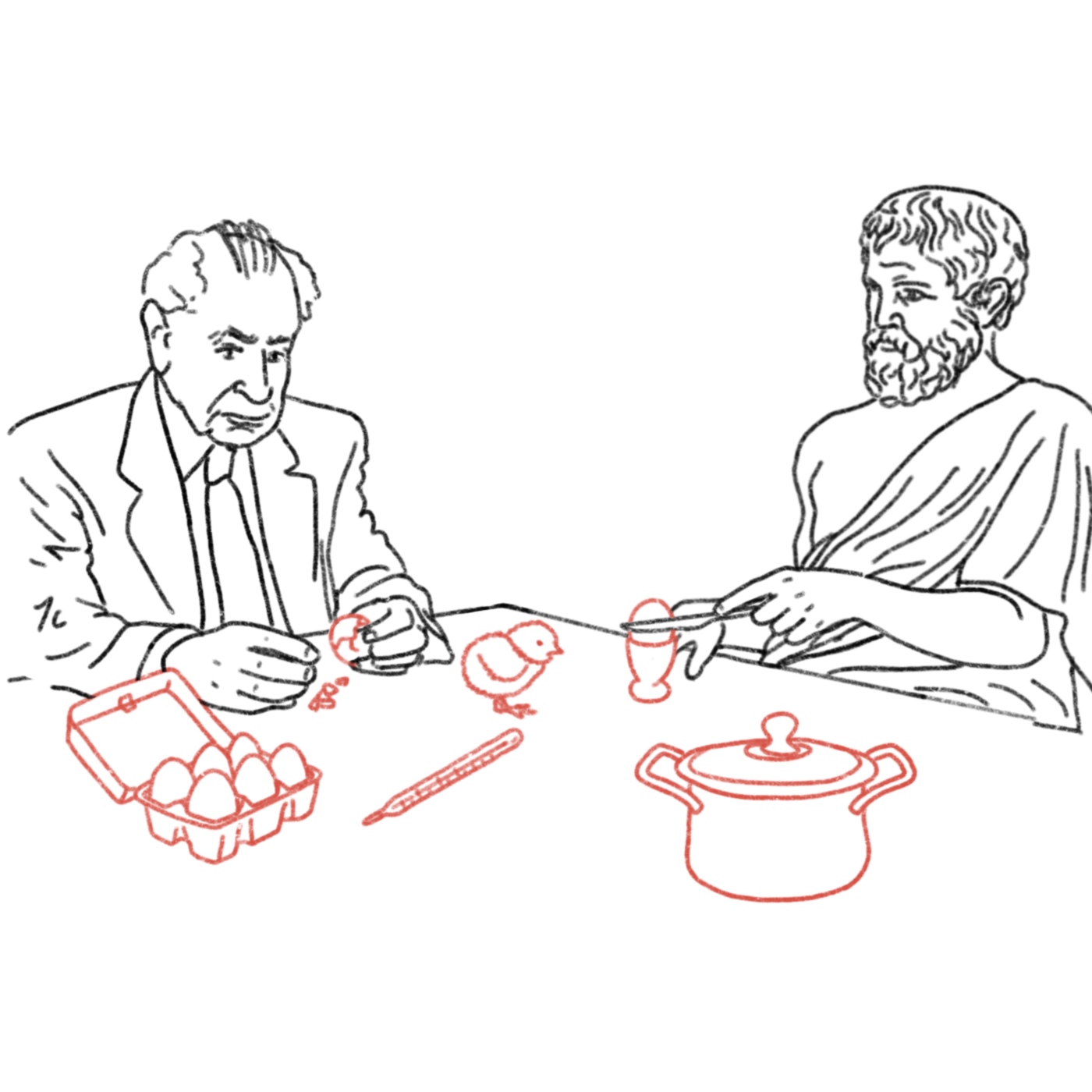

Der Placeboeffekt

Beinahe jede:r hat schon vom Placeboeffekt gehört. Placebo ist lateinisch und bedeutet „ich werde gefallen“.

Der Placeboeffekt beschreibt das Phänomen, dass allein der Glaube der Patient:innen, ein Heilmittel gegen ihre Krankheit zu erhalten, bereits eine Besserung bewirken kann. Glaube versetzt eben Berge oder lindert Schmerzen und Symptome - ein Umstand, den pseudo-wissenschaftliche Methoden gerne ausnutzen und den sich etwa die Homöopathie zu nutze macht (Link zu anderem Artikel).

Was hat Placebo mit unserer Goldstandard-Studie zu tun?

Wenn nun alle Patient:innen wissen, in welcher Gruppe sie sich befinden, könnte die Hoffnung der Gruppe A (die das Medikament bekommt) ihre Ergebnisse positiv beeinflussen. Und die Patient:innen der Gruppe B, die wissen, dass sie nur eine Kontrollsubstanz bekommen, könnten ihre Ergebnisse durch eine negative Erwartungshaltung ebenfalls beeinflussen. Dies wird auch Nocebo-Effekt genannt – also das Gegenteil des Placebo.

Doch natürlich gibt es auch hierfür eine Lösung – man lässt die Patient:innen im Unklaren darüber, welche Substanz sie eigentlich bekommen.

Die Verblindung – die Politur

Dadurch gehen alle Studienteilnehmer:innen davon aus, dass sie das Medikament bekommen könnten. Dem Placebo- und Noceboeffekt wird damit ein Strich durch die Rechnung gemacht.

Bleiben noch die Wissenschaftler:innen oder Helfer:innen, die diese Studie durchführen. Mittlerweile geht man davon aus, dass auch sie unbewusst die Ergebnisse verfälschen könnten. Wissen sie, dass ein:e Studienteilnehmer:in "nur" der Kontrollgruppe angehört, könnten sie diese Person anders behandeln und so unbewusst Einfluss auf das Studienergebnis nehmen.

Also ist die höchste Kunst des Studiendesigns die doppelt-verblindete randomisierte kontrollierte Studie. Weder Ärzt:innen noch Patient:innen wissen, welche Therapieform wer erhält. So sollte das Ergebnis am wenigsten verzerrt sein.

.jpg)

Eine so perfekte Studie klingt kompliziert und ist auch schwierig in der Umsetzung. Es bedarf viel Vorbereitung, Kontrollorgane und damit auch Personal. Daher erfüllen nicht alle Studien die oben genannten Kriterien, um einer Goldstandard-Studie zu entsprechen. Doch die Aussagekraft einer solchen Studie ist hart wie das Edelmetall und ebenso wertvoll, um neue Erkenntnisse zu generieren.

Doch was ist mit jenen Wissenschaften, die keine RCTs einsetzen? Generieren sie weniger wertvolles Wissen?

Natürlich eignet sich dieses Studiendesign nicht für alle Wissenschaften. Es muss hierfür mindestens eine Kontrollgruppe geben und das ist nicht immer möglich. Geistes- und Sozialwissenschaften, die oftmals eine beobachtende und eher beschreibende Rolle einnehmen, greifen nur selten aktiv ein. Dennoch können sie durch ihre Methoden bedeutendes neues Wissen generieren.

.jpg)

.jpg)

.png)