Die Energiewende erfordert eine klare Ausrichtung auf erneuerbare Energien – vielleicht sollten wir dazu sogar Optionen jenseits der Erde in Betracht ziehen. Das könnte durch Solarenergie geschehen, die nicht am Hausdach, sondern im Weltraum generiert wird. Die Idee der Space Based Solar Power (SBSP) ist keineswegs neu, aber sie wurde in den letzten Jahren vielfach neu bewertet.

Der Weltraum ist derzeit vor allem negativ assoziiert – mit Schrott, Tourismus und Wettrüsten. Könnte ausgerechnet Solarenergie aus dem All ein positives Narrativ zurückbringen?

Ein Blick aus dem All auf die Erde - und von der Erde ins All

Tippt man folgenden Längen- und Breitengrad 36°07'24.0"N 100°33'11.3"E in das Suchfeld eines beliebigen Online-Kartendienstes, betrachtet man eine Vielzahl an dunkelblauen Kacheln, ästhetisch angeordnet in klaren geometrischen Mustern, eingebettet in hellbraunen Hintergrund. Man blickt auf die größte oder zumindest eine der größten Solarfarmen der Erde, den Talatan Solarpark in der chinesischen Provinz Qinghai südlich des gleichnamigen Sees und unweit des Huang He Flusses in einem ursprünglichen Wüstengebiet. Da Solarparks oft noch im Ausbau sind oder ständig erweitert werden, ist es nicht ganz einfach festzustellen, wie viel Energie sie produzieren. Laut dieser Quelle weist Talatan eine Leistung von 8430 Megawatt (MW) und eine Fläche von 345 Quadratkilometern auf.

Hingegen verfügt der größte Solarpark Österreichs über eine Peak-Leistung von rund 120 MW und beansprucht eine Fläche von 1,5 Quadratkilometern. Es handelt sich dabei um den Sonnenpark Nickelsdorf, der korrekterweise eine Kombination von Sonnen- und Windpark ist, wie am Satellitenbild zu erkennen ist.

Sind die installierten Solaranlagen nicht gerade überdimensional groß, werden sie von den meisten wahrscheinlich bereits als integraler Bestandteil des Landschaftsbildes wahrgenommen: Das Auge hat sich an Solarpaneele auf Freiflächen, Dächern und Gewässer gewöhnt. Denn der fortschreitende Ausbau ist in Österreich durch das 2022 in Kraft getretene Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) vorgegeben: Bis 2030 sollen etwa 40 Prozent der zusätzlichen erneuerbaren Energie zur Stromerzeugung durch Photovoltaik gedeckt werden. Das Klima bedankt sich.

So weit, so gut. Doch was ist, wenn wir die Perspektive ändern?

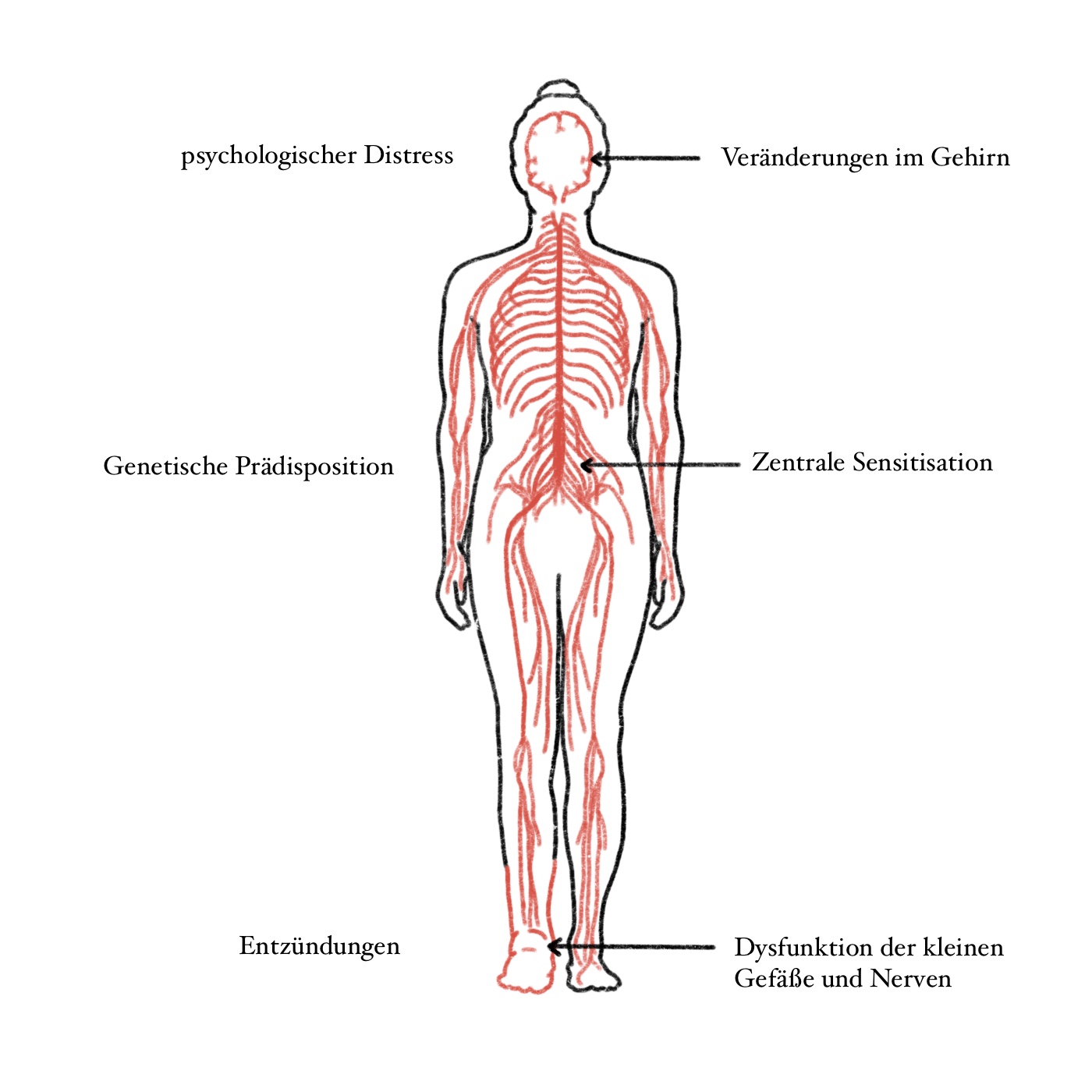

Die beschriebenen Satellitenbilder entstehen durch Aufnahmen aus dem Low Earth Orbit (LEO), 700 bis 2.000 Kilometer über der Erde, und lassen uns die terrestrische Solarenergienutzung zur Generierung grünen Stroms betrachten - die Earth Based Solar Power (EBSP). Wenn wir nun von der Erde aus ins All über den LEO hinausblicken, bis auf eine Höhe von 36.000 Kilometer, entspricht dies der Position, an der die Space-Based Solar Power (SBSP) angedacht ist: Dabei sollen großflächige Solarpaneele im geostationären Orbit installiert werden, die prinzipiell wie auf der Erde Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Anschließend erfolgt eine Umwandlung in Mikrowellenstrahlung oder Laserstrahlung sowie die kabellose Übertragung Richtung Erde zu besonderen Empfangsstationen. Diese sind mit speziellen Antennen für Mikrowellenstrahlung oder Photovoltaikzellen für Laserstrahlung ausgestattet. Dann folgt eine erneute Umwandlung in elektrischen Strom (Kang et al., 2024).

So funktioniert die Space Based Solar Power.

Was wie Science-Fiction oder zumindest wie ein futuristischer Deichkind-Track klingt, hat seinen Ursprung tatsächlich in Science-Fiction-Erzählungen der 40er Jahre (Kang et al., 2024). (Hier geht es übrigens zu einer spannenden Zeitreise durch Literatur, die sich dem Weltraum gewidmet hat.) In der Realität hingegen wird die Umsetzung der SBSP schon seit längerer Zeit diskutiert - eigentlich naheliegend, denn das Prinzip der Stromerzeugung ist das Gleiche.

Der photoelektrische Effekt – wie eine Runde Doodle Jump

Jener Teil der SBSP, in dem die Solarenergie zunächst in elektrische Energie umgewandelt wird, ist analog zu dem der EBSP: Dabei werden Halbleitermaterialien wie Silizium oder Gallium-Arsenid genutzt. Wie alle Festkörper verfügen sie über eine sogenannte Bandstruktur: Das bedeutet vereinfacht, dass die Lage von Energiebändern, die Elektronen besetzen können, genau definiert ist. Man kann sich diese Bänder als energetische Niveaus vorstellen - wie die Plattformen in einem Run and Jump-Game, zum Beispiel bei Doodle Jump.

Das grüne Tierchen, das sich zwischen den Plattformen bewegt, der Doodler, entspricht einem Elektron. Es kann Bereiche in Festkörpern geben, wo diese Energiebänder (sprich die Plattformen) gänzlich fehlen. Man nennt diese Bereiche Bandlücken. Elektronen sind dort nicht erlaubt – es handelt sich quasi um eine Sperrzone für den Doodler. Sind die Energiebänder nun so mit Elektronen befüllt, dass unterhalb einer kleinen Bandlücke alle Plätze besetzt und oberhalb dieser alle Plätze unbesetzt sind, spricht man von einem Halbleiter. Trifft ein Photon der Sonne auf ein Elektron unterhalb der Bandlücke, wird die Energie gänzlich auf das Elektron übertragen, das damit die Bandlücke überwinden kann, sofern die Energie des Photons mindestens so groß ist wie die Energie der Bandlücke. Das Photon entspricht der Bewegung des Geräts in unserem Beispiel: Der Doodler hüpft nur auf die nächste Plattform, wenn man das Handy leicht neigt. Die angehobenen Elektronen stellen den Strom dar.

Die Photonen der Sonne treffen auf ein Elektron (hier schematisch der Doodler), dieses kann die Bandlücke des Halbleiters überwinden. Das ist die physikalische Grundlage von Solarenergie.

Das beschriebene Phänomen wird als innerer photoelektrischer Effekt bezeichnet und ist das Prinzip der solaren Energiegewinnung. Dieses Konzept kann auch im All eingesetzt werden – mit einem entscheidenden Vorteil.

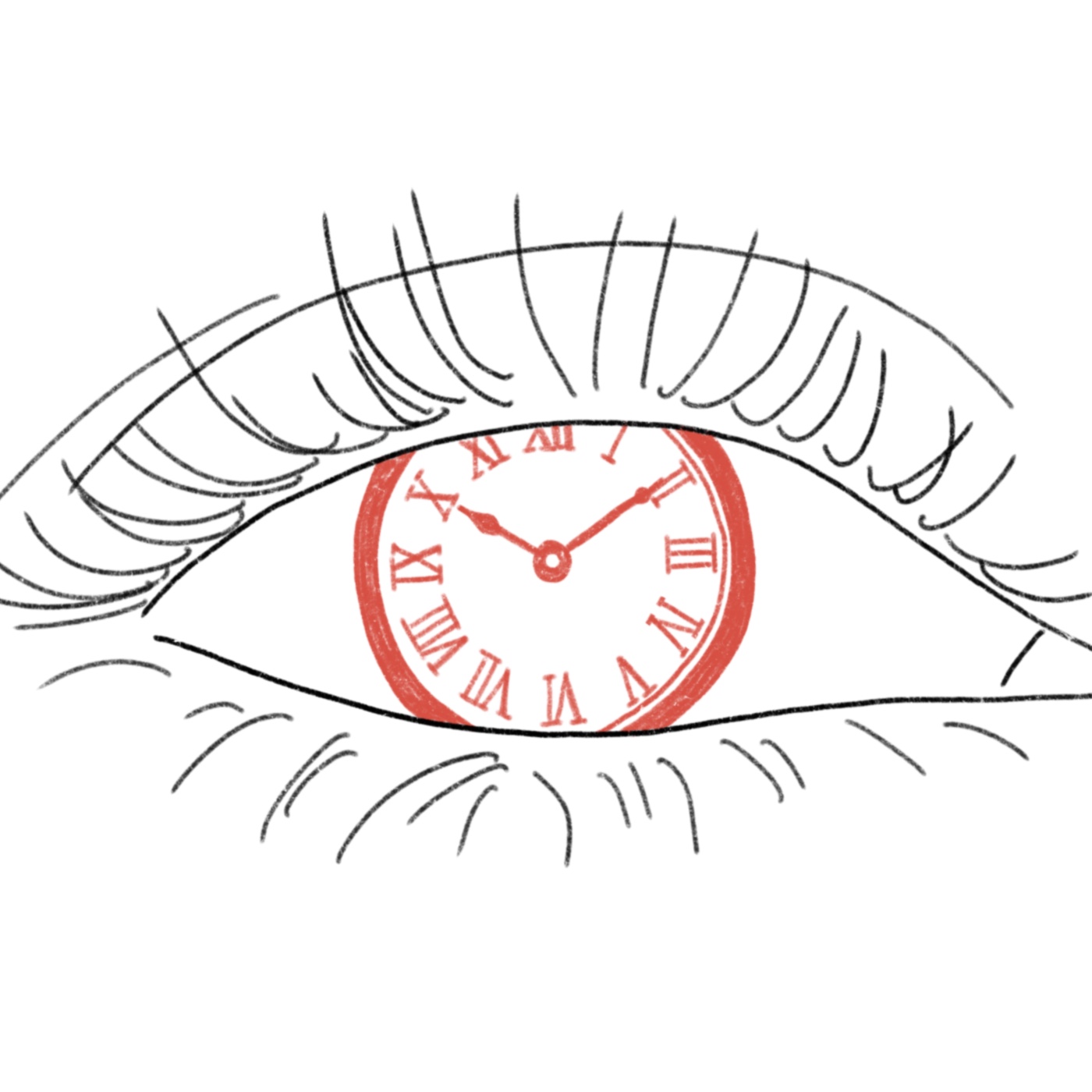

Im geostationären Orbit scheint die Sonne immer – aber für wen?

Die terrestrische Solarenergie ist limitiert durch den Tag/Nacht-Zyklus und gegebenenfalls auch durch den Jahreszeiten-Zyklus. Strom kann nur erzeugt werden, wenn die Sonne scheint. Bewölkung und schlechtes Wetter mindern die Nutzung weiter und durch Streuung und Absorption innerhalb der Atmosphäre geht sowieso ein großer Teil verloren. Die SBSP aber befände sich im geostationären Orbit, immer über demselben Punkt auf der Erde und könnte somit 24/7 Strom liefern, und das unbeeinflusst von Wetter und Atmosphäre (Kang et al., 2024).

Darin liegt der große Vorteil der SBSP: Sie hat theoretisch das Potential, den größten Nachteil der EBSP, die Unregelmäßigkeit der Stromproduktion, zu kompensieren. In Deutschland beispielsweise könnten sämtliche Photovoltaikanlagen Stand 2021 zur Peakzeit 40 Kernkraftwerke ersetzen, das heißt, etwa 40 Gigawatt liefern. Im Jahresmittel können sie aber real durch Tag/Nacht und Sommer/Winter-Rhythmen nur sieben Kernkraftwerke ersetzen. Photovoltaik verfügt über keine integrierten Speichersysteme (Holler et al., 2021).

Diese Ergänzungsfunktion von SBSP zu bestehenden EBSP-Lösungen wird zum Beispiel in einem Podcast-Gespräch des deutschen Senders “n-tv” mit Energieexperten Martin Hoyer betont. Dieser hat als Teil eines Beratungsunternehmens eine Kosten-Nutzen-Studie der SBSP für die Europäische Weltraumorganisation (ESA) erstellt. Hoyer meint konkret: „(…) es geht weniger darum, in Konkurrenz zu den Paneelen zu treten, die jetzt installiert werden", wobei er sich auf jene auf der Erde bezieht. Die SBSP habe den Vorteil der Stabilität und wäre "im Grunde einfach eine weitere Systemkomponente, die wir für unser Energiesystem brauchen".

Außerdem scheint die SBSP auf den ersten Blick auch eine Lösung für das Platzproblem zu bieten: Photovoltaikanlagen stellen einen ökologischen Eingriff dar und benötigen viel Fläche. Das ist besonders in dicht besiedelten Gebieten problematisch. Stattdessen Platz im Weltraum zu besetzen, erscheint clever. Allerdings ist schnell klar, dass das Ausweichen auf den Weltraum wohl eher eine Verschiebung des Problems ist, denn auch der Platz im Weltraum ist begrenzt. Und wer darf ihn benutzen? Die Frage der Verteilungsgerechtigkeit ist bei der Entwicklung derartiger Technologien mitzudenken. Wenn etwa betont wird, dass ein großer Vorteil der SBSP sei, dass Mikrowellen überall auf der Erde empfangen werden können, (Kang et al., 2024), wirkt das bei Berücksichtigung der hohen Investitionskosten eher zynisch – insbesondere gegenüber solchen Ländern, denen der Zugang aus finanzieller Sicht verwehrt bleibt.

Herausforderungen der SBSP

Während in der EBSP das Ziel eher die Erhöhung der Leistung ist, besteht die wichtigste Technologie der SBSP in der Energieübertragung. Dabei können Mikrowellen allerdings kabellose Kommunikationssysteme sowie Vögel und Meereslebewesen stören. Auch resultierende Magnetfelder könnten die Flugsicherheit gefährden. Im Moment kann Mikrowellenstrahlung im MW-Bereich in einer Größenordnung von mehreren zehn Kilometern mit 15 bis 30 Prozent Effizienz übertragen werden (Kang et al., 2024).

Ob diese Effizienz auch erreicht wird, wenn die SBSP im geostationären Orbit liegt, der sich 36.000 Kilometer über der Erde befindet, ist fragwürdig.

Hinzu kommen materialbezogene Anforderungen der SBSP gegenüber der EBSP. Dazu zählen etwa eine höhere Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, solaren Teilchenstürmen, kosmischer Strahlung, Temperaturvariationen, Vibrationen sowie mechanischen Einflüssen beim Launch. Zwar sind die Ansprüche an die Materialeigenschaften höher, dafür ist bei gleichem Output weniger Material erforderlich. Die Wartung bei Störungen oder Schäden stellt ebenso eine große Herausforderung dar, da sie remote passieren muss (Kang et al., 2024).

Schließlich stellt sich die Kostenfrage: In der Vergangenheit gab es dazu Studien mit gegensätzlichen Einschätzungen. Der Net Present Value (NPV), ein Kennwert zur Beurteilung der ökonomischen Realisierbarkeit, liegt aktuell für EBSP bei 68,47 US-Dollar pro Quadratmeter, für SBSP bei -328,1 US-Dollar pro Quadratmeter. Bei einer entsprechenden Erhöhung des Wirkungsgrads der Solarmodule, der Übertragungseffizienz beziehungsweise der Senkung der Transportkosten soll laut Studien für SBSP ein positiver, mit der EBSP ungefähr vergleichbarer Wert erhalten werden (Kang et al., 2024). Es ist wichtig zu verstehen, dass ein negativer NPV bedeutet, dass eine Investition wirtschaftlich nicht rentabel ist. Allgemein ist aber eindeutig, dass sowohl Launch-Kosten als auch die Kosten für Photovoltaikzellen bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung bisher stark gesunken sind (Clery, 2022). Falls sie das weiter tun, kann sich die Situation ändern.

Vor allem muss auch der Preis für das Klima betrachtet werden, denn besonders die Herstellung und der Transport in den Orbit sind CO2-emissionsreich. Martin Hoyer gibt aber ein positives Statement dazu:

„Die gesamten Emissionen, die getätigt werden müssten, um so eine Anlage in das All zu bringen (…), sind so circa zwei Millionen Tonnen CO2, das ist so ungefähr das Äquivalent von zwei bis drei Zementkraftwerken pro Jahr und steht im Verhältnis von ca. sechs Millionen Tonnen, die ein Gaskraftwerk gleicher Größenordnung pro Jahr emittiert. Und wenn man das mit einem Kohlekraftwerk vergleicht, sind es circa 15 Millionen Tonnen in der gleichen Größenordnung. Es ist eine erhebliche Einsparung, aber es ist natürlich eine Emission damit verbunden, die sich aus dem Transport in den Weltraum ergibt.“

Ebenso eng verbunden mit der SBSP ist die Thematik des Weltraumschrotts. In der Fachliteratur wird von folgenden Ansätzen gesprochen: Schrott-Management durch aktive Beseitigung mit Hilfe von Chasern (das heißt zum Beispiel Schrott-einfangenden und -transportierenden Robotern), Zerstörung von der Erde aus durch einen Laserstrahl oder das Absenken auf eine niedrigere Höhe, um in der Erdatmosphäre zu verglühen (Kang et al., 2024).

Martin Hoyer schätzt das weniger problematisch ein:

"Es gibt hinter dem geostationären Orbit sogenannte (…) graveyard orbits. (…) Die Diskussion, die wir um das Thema Weltraummüll führen, die spielt sich vor allem im Low Earth Orbit (…) ab. (…) wenn dort (Anm. im geostationären Orbit) Satelliten nicht mehr gebraucht werden, dann werden sie noch ein Stück weiter rausgeschickt, das ist aber wiederum ein Orbit, der für andere Satellitenanwendungen nicht mehr interessant ist."

Der letzte Punkt erscheint wenig nachhaltig. Was können wir aber insgesamt zusammenfassen? Die Beurteilung der SBSP ist in einigen Punkten ernüchternd, in anderen vielversprechend. Es wurde aber deutlich, dass sich gewisse Rahmenbedingungen rasch ändern können und damit die Realisierbarkeit der SBSP.

Das Fazit in der Forschung ist oft nicht eindeutig

Weil der Weltraum immer mehr zum Wirtschaftsraum wird und seit jeher eine Bühne geopolitischer Machtdemonstration ist, müssen sämtliche Beiträge zur SBSP besonders kritisch betrachtet werden.

Bei Technologien im Weltraum, scheint jedoch schnell eine allgemeine Technikkritik aufzukommen. Machtkonzentrationen sind jedenfalls zu verurteilen. Oft ist es aber nicht die Technologie selbst, die es abzulehnen gilt, sondern deren Einbettung in bestehende Machtverhältnisse.

Da die SBSP Gegenstand aktueller Forschung ist, wäre es vermessen, ein eindeutiges Fazit abzugeben - insbesondere in einem journalistischen Text, ohne konkrete Forschungserfahrung auf dem Gebiet. Es ist wohl ein weiteres Beispiel dafür, dass Forschung ein Prozess ist und es die Aufgabe der Wissenschaft bleibt, kontinuierlich zu evaluieren, was die konkreten Forschungsergebnisse für uns bedeuten. Im Sinne der Wissenschaftsfreiheit muss ergebnisoffene Forschung immer möglich sein.

Gerade auch bei der Beurteilung der Eignung von potenziellen Lösungen für die Energiewende hilft ein Blick auf die von der UN definierten 17 Sustainable Development Goals und deren inhärente Widersprüchlichkeit. Diese demonstrieren, wie schwierig Fortschritt ist und dass Zielkonflikte alltägliche, politische Realität sind.

SBSP bleibt faktisch eine Technologie mit hohem Potential, die Realisierbarkeit ist aber wohl noch eine Zeit lang "Rocket Science".

Clery, D. (2022). Has a new dawn arrived for space-based solar power? AAAS Articles DO

Group, 378(6617), 238–239. https://doi.org/10.1126/science.adf4118

Holler, C., Gaukel, J., Lesch, H., & Lesch, F. (2021). Erneuerbare Energien zum Verstehen

und Mitreden (2.Auflage). C.Bertelsmann.

Kang, H., Kim, H., Hong, J., Zhang, R., Lee, M., & Hong, T. (2024). Harnessing sunlight

beyond earth: Sustainable vision of space-based solar power systems in smart grid.

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 202, 114644.

https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.114644

.jpg)