Wer mit dem fiktionalen Dune-Universum aus der Buchreihe von Frank Herbert oder den darauf basierenden Spielfilmen vertraut ist, der weiß, dass sich in dieser Science-Fiction-Erzählung alles um die Weltraum-Ressource Spice Melange dreht. Intrigen zwischen verschiedenen Clans und Kriege zwischen Planeten werden ausgefochten, um Kontrolle über das Spice zu gelangen, welches zur sicheren Raumfahrt unerlässlich ist. Bis vor Kurzem galt ein Ressourcenkampf im All noch als schräge Fiktion. Mittlerweile ist diese Thematik aber in der Realität angekommen und bereits Streitthema der globalen Geopolitik. Welche Schätze hat der Weltraum zu bieten und wem gehören sie?

Was ist Weltraumbergbau?

Der technologische Fortschritt im Bereich der Raumfahrt ermöglicht zunehmend die Erforschung anderer Himmelskörper, wie fremde Planeten, Monden oder Asteroiden. Von der Erde entsandte Rover entnehmen Proben und führen Messungen durch, um die natürliche Beschaffenheit und chemische Zusammensetzung dieser Planeten zu ergründen. Einerseits dient so etwas der wissenschaftlichen Beantwortung der Frage nach dem Ursprung und den Regeln unseres Universums sowie der Suche nach außerirdischem Leben. Andererseits stecken schon lange auch wirtschaftliche Interessen hinter der Weltraumerkundung: Welche kostbaren Rohstoffe verbergen sich jenseits unserer Erde?

Aus unterschiedlichen Forschungsmissionen wissen wir, dass unser Sonnensystem einige wirtschaftlich und technisch relevante Ressourcen birgt. Space Mining oder Weltraumbergbau bezeichnet den Abbau natürlicher Ressourcen im All, etwa auf dem Mond oder dem Mars. Bisher ist das Vorhaben zwar noch nicht wirtschaftlich rentabel, technisch ist es allerdings in Ansätzen bereits umsetzbar (Storck, 2024).

Je nach natürlichem Rohstoff ergeben sich hier unterschiedliche Verwendungszwecke. Der nächste Himmelskörper zur Erde, der Mond, ist für sein Wasservorkommen bekannt. In Form von Eis lagert es in den tiefen Kratern an seinem Südpol, wo die Sonne nicht hinscheint. Wasser ist nicht nur essenziell für die Lebenserhaltung, seine Elemente Wasserstoff und Sauerstoff sind außerdem die Kernbestandteile von Raketentreibstoff. Das alles könnte den Mond zu einem strategischen Standort für einen ‚Kosmos-Bahnhof‘ machen, von dem aus Abbau- und Forschungsmissionen in andere Ecken des Universums entsandt werden können.

Beispielsweise zum Mars, unserem roten Nachbarplaneten, der sich laut wissenschaftlicher Erkenntnis momentan am ehesten für eine menschliche Besiedlung eignet. Auch dort findet sich Wasser in Gletschern und in darunter verborgenen subglazialen Seen, aber auch Basalt und Beton im Marsboden, was für den Bau von menschlichen Siedlungen relevant sein könnte.

Wirtschaftlich ist jedoch der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter am interessantesten. Einige der über eine Million dort kreisenden Asteroiden weisen Wasser sowie Kohlenstoff-, Kieselsäure- und Metallvorkommen auf. Vor allem aber beherbergen diese Asteroiden wertvolle Bodenschätze wie Nickel, Eisen, Kobalt, Gold oder Platinmetalle. Diese Rohstoffe sind besonders gefragt, denn sie sind essenziell für die Herstellung von Batterien, elektronischen Geräten, medizinischer Technik und im Fahrzeugbau, jedoch auf der Erde extrem selten zu finden (Storck, 2024).

Bislang ist die Space-Mining-Technologie zu kostspielig und nicht ausgereift genug, um den Abbau im großen Stil, den Import von Ressourcen zur Erde oder gar den Bau von Siedlungen im All, wirtschaftlich sinnvoll zu machen. Mit zunehmendem technischem Fortschritt ist es jedoch bloß eine Frage der Zeit, bis sich der Weltraumbergbau zu einem neuen rentablen Wirtschaftssektor entwickelt. Diese Tatsache erzeugt schon heute geopolitische Spannungen auf der Erde.

Space Mining – Innovation oder Existenzbedrohung?

Im Jahr 2017 kursiert eine Sensationsmeldung in den Medien: Forscher:innen der NASA finden Hinweise darauf, dass der 1852 erstmals entdeckte Asteroid Psyche zur Gänze aus wertvollen Metallen, unter anderem Platinmetallen, besteht. Platinmetalle sind eine Gruppe besonders seltener Edelmetalle – auf der Erde sind sie etwa 15- bis 30-mal seltener als Gold zu finden. Sie werden vor allem wegen ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in der Industrie geschätzt. So bezifferte Linda Elkins-Tanton, die Leiterin der Psyche -Mission – dem NASA-Vorhaben, ein Erkundungs-Raumschiff bis 2029 in Psyches Orbit zu senden – den Wert dieses Asteroiden auf circa 10.000 Billiarden US-Dollar. Das entspricht in etwa dem 123-tausend-fachen des US-Bruttoinlandprodukts desselben Jahres.

Diese Schätze abzubauen, hoffen einige, könnte die Menschheit nicht nur finanziell bereichern und den steigenden Rohstoffbedarf der wachsenden Bevölkerung stillen, sondern auch die Erzeugung umweltfreundlicher Technologien erleichtern und sie so leistbarer und zugänglicher machen. Gleichzeitig könnte man mit zunehmendem Weltraumbergbau die Ressourcenausbeutung auf der Erde reduzieren und somit den Klimawandel auf dem eigenen Planeten besser eindämmen. Außerdem sei von so einem Ressourcenüberfluss ein wahrer Boost in der Forschung und der technischen Innovationen zu erwarten, was die Menschheit weiter voranbringen würde (Storck, 2024; Dallas et al., 2020).

Forscherin Elkins-Tanton versucht den Medien-Hype zu beruhigen: Psyche ist um die 370 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, die Technologie seine Metalle abzubauen existiert noch nicht und es ist unwahrscheinlich, dass er je auf der Erde einschlägt. Somit sei ein Gewinn der kostbaren Rohstoffe in der nahen Zukunft kaum denkbar. Dennoch zeigt dieser enorme Schätzbetrag und der damit verbundene Presserummel, welchen großen Einfluss die Rohstoffe des Universums auf die Menschheit haben könnten. Der Gewinn der wertvollen Platinmetalle im Weltall birgt nämlich nicht nur Chancen, sondern könnte tatsächlich die Weltwirtschaft und -politik in Zukunft stark ins Wanken bringen.

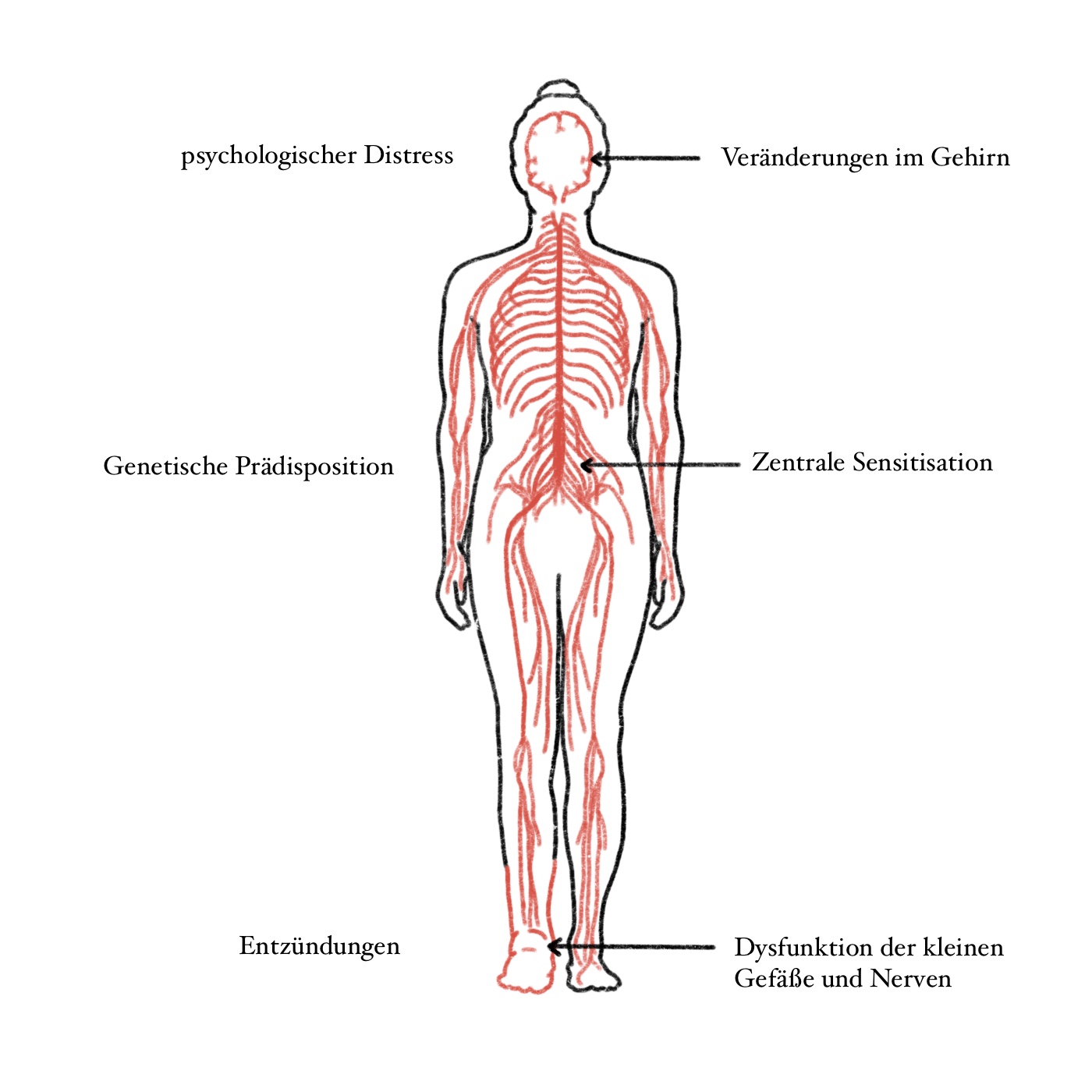

Derzeit finden sich 90% des irdischen Platinmetall-Vorkommens in Südafrika. Rund ein Viertel aller global exportierten Platinmetalle stammt aus diesem Staat. Auch die Wirtschaftsleistung der USA ist zu einem großen Teil vom Handel mit Platinmetallen abhängig: Etwa 20% des Rohstoffs werden für die US-amerikanische Industrie importiert. Hätte nun beispielsweise China den alleinigen Zugang zu extraterrestrischem Platinmetall – vorausgesetzt natürlich die Technik zum Abbau existiert – würde dies einerseits die starke wirtschaftliche Position der großen Exportstaaten wie Südafrika kippen und national viele Arbeitsplätze im Bergbausektor kosten. Andererseits wären Importstaaten wie die USA nun zunehmend abhängig von der Belieferung durch Chinas Platinmetalle. China könnte als Platinmetall-Monopolmacht den Preis für den Rohstoff beliebig steuern und so geopolitischen Druck auf die US-Regierung und andere Staaten ausüben (U.S. Department of Energy, 2022; U.S. Geological Survey, 2022).

Die Aussicht auf Space Mining schafft außerdem Ungleichheitsbedenken gegenüber wirtschaftlich schwächeren Nationen. Durch die Wirtschaftsentwicklung Richtung Weltraumbergbau könnte ein sogenannter Space Gap entstehen: Ein riesiges sozioökonomisches Ungleichgewicht zwischen den ohnehin schon wohlhabenden Staaten, die sich den außerirdischen Abbau leisten und dadurch noch mehr Reichtum anhäufen können einerseits und den Nationen, die kaum oder gar kein Budget für ein ausgereiftes Weltraumprogramm besitzen und dadurch ökonomisch und wissenschaftlich zurückbleiben andererseits (Dallas et al., 2020; Froehlich, 2024 ).

Staatliche Ausgaben unterschiedlicher Nationen für Raumfahrtprogramme 2024 im Vergleich. Quelle: Novaspace

Ein Zugang zu außerirdischen Bodenschätzen hat also das Potential die derzeitige politökonomische Weltordnung völlig auf den Kopf zu stellen. Deshalb bringen sich einige Nationen jetzt schon in Stellung, um beim zukünftigen Space Mining möglichst vorne dabei zu sein.

Der zweite Wettlauf ins All

Der Kosmos mit seinen unendlichen Weiten und seiner Rohstoff-Überfülle wirkt wie ein „‚infinite money glitch“‘, der nur darauf wartet, geplündert zu werden. Wer am schnellsten die relevante Technologie entwickelt, um Abbaumissionen ins All zu schicken, hat einen ungemeinen Vorteil allen anderen Nationen gegenüber.

Das zeigte auch schon der Space Race im Kalten Krieg (1947 bis 1989) zwischen den USA und der Sowjetunion. Um technische und militärische Überlegenheit zu beweisen, bemühten sich die gegnerischen Mächte darum, als Erstes bemannte Missionen zunächst ins All generell und schließlich auf den Mond zu schicken (erster Mensch im All war der Russe Juri Gagarin 1968, Erster am Mond war der US-Amerikaner Neil Armstrong 1969). Der Wettlauf ins All offenbarte das Risiko einer Okkupation fremder Himmelskörper und des interplanetaren Raumes durch nationale Mächte. Denn, wer die Himmelskörper, ihre Ressourcen und extraterrestrische Militärbasen darauf besitzt, kann riesigen wirtschaftlichen und militärischen Druck und Einfluss auf der Erde ausüben.

Diese drohende Entwicklung veranlasste die Vereinten Nationen 1967 eine allgemeine Erklärung zur Nutzung des Weltraumes aufzusetzen – den Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, kurz: Weltraumvertrag. Er normiert, dass der Weltraum und seine Erkundung im Interesse der gesamten Menschheit und nicht Territorium einzelner Staaten sind. Daher sei die staatliche oder auch private Aneignung einzelner Himmelskörper, der Abschuss eines Objektes im Weltraum, oder der Missbrauch des Weltraums zur Installation von Militärbasen oder Massenvernichtungswaffen allgemein verboten. Stand Mai 2025 haben 116 Nationalstaaten den Weltraumvertrag unterzeichnet, darunter alle großen Raumfahrtnationen wie die USA, China, Russland, Indien, Japan, Frankreich und Großbritannien. Völkerrechtlich unterliegen also auch private Unternehmen wie Elon Musks Space X dem Vertrag, wenn der jeweilige Staat (in dem Fall die USA) die Erklärung unterzeichnet hat.

Die Einhaltung der UN-Erklärung ist jedoch ohne Kontrolle durch eine übergeordnete ‚Kosmos-Polizei‘ oder eines ‚Weltraum-Gerichts‘ schwer überprüfbar. Vor allem aber ergeben sich einige gesetzliche Lücken im Vertrag, die Nationalstaaten geschickt für die eigenen Zwecke auszunützen wissen. Der Abbau außerweltlicher Ressourcen ist darin beispielsweise nicht explizit geregelt und Bemühungen allgemeine Grundsätze für den Weltraumbergbau festzulegen, bleiben bisher noch erfolglos. Als erste Staaten haben daher die USA (U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act 2015) und Luxemburg (Weltraumressourcengesetz 2017) eigene nationale Gesetze erlassen, die den Abbau im Weltall und das Eigentum an außerirdischen Rohstoffen dezidiert erlauben. So wollen die Staaten den nationalen Weltraumwirtschaftssektor fördern und internationale Raumfahrtunternehmen anlocken. Diesem Beispiel sind seither auch andere Staaten gefolgt.

Die USA haben außerdem mit den Artemis Accords ein eigenes multilaterales Abkommen (ohne Beteiligung der UNO) zur zivilen Nutzung des Weltraums geschaffen, welches US-Positionen (z. B. zur Ressourcennutzung und -aneignung) international legitimieren und die USA an die Spitze von Kosmos-Missionen stellen soll. Ziel ist es, eine Weltraumstation am Mond zu bauen und von dort aus Marsmissionen zu entsenden. Laut Abkommen ist nicht nur das Space Mining erlaubt, es wird auch die Errichtung sogenannter ‚Sicherheitszonen‘ normiert. Wenn ein Staat auf der Oberfläche eines Himmelskörpers arbeitet, soll kein anderer Staat den Arbeitsbereich betreten oder anderweitig stören dürfen. Diese Accords wurden bisher von 55 Nationen, so auch von Österreich und Deutschland, unterzeichnet.

Kritiker:innen und an den Accords unbeteiligte Nationen, wie China oder Russland, kritisieren das Abkommen als zu „US-zentrisch“. Die Schaffung von Sicherheitszonen und der Ressourcenabbau käme einer Aneignung des extraterrestrischen Raums gleich. Aber auch China, Russland und einige weitere verbündete Staaten planen den Bau einer konkurrierenden Mondstation, der International Lunar Research Station, ILRS .

In Blau, die Staaten, die die Artemis-Abkommen der USA unterzeichnet haben. In Rot, die Staaten, die Teil von Chinas Vorhaben zur International Lunar Research Station sind.

Was bringt die Zukunft?

Wie damals zur Zeit des Kalten Krieges oder wie im fiktionalen Dune-Universum wetteifern also verschiedene Mächte schon heute um die Kontrolle über wertvolle Weltraum-Rohstoffe – lange bevor eine rentable Technologie zu ihrer Gewinnung existiert. Dabei gibt es nicht nur geopolitische, sondern auch ökologische Bedenken gegenüber dem begehrten Space Mining. Eine Industrie im All könnte zu vermehrtem Weltraum-Müll führen, der schon jetzt eine große Gefahr für die Erde und die Raumfahrt darstellt. Schwebende Trümmer, etwa Überreste von Weltraummissionen, kollidieren nicht nur mit für die Menschheit wesentlichen Satelliten und Raumstationen. Bis zu 100 Tonnen Weltraumschrott schlagen jährlich auch auf der Erdoberfläche ein – ein Großteil davon verschmutzt bereits unsere Ozeane (Napper et al., 2025). Teile der abstürzenden Satelliten und Schrottteile verglühen beim Eintritt in die Atmosphäre. Dabei werden chemische Stoffe freigesetzt, die die Ozonschicht und die Atmosphäre belasten.

Es ist außerdem nicht abschließend geklärt, wie und ob der Abbau das Gleichgewicht im Weltall beeinträchtigen könnte oder ob der Import extraterrestrischer Materialien zur Erde unter Umständen fremde schädliche Stoffe freisetzen und so unsere irdischen Ökosysteme gefährden könnte (Storck, 2024; Dallas et al., 2020).

Als Menschheit haben wir bereits die überbordende Ausbeutung unseres Heimatplaneten veranlasst und gefährden damit zunehmend die natürlichen Prozesse und das Leben auf der Erde. Wir sollten uns gut überlegen, ob wir die risikohafte Ausbeutung der Natur einfach auf andere Himmelskörper verlagern wollen, oder ob endlich ein wirtschaftliches Umdenken stattfinden muss, das ökologische Grenzen respektiert – im All wie auf der Erde.

Da der Rohstoffrausch im All jedoch bereits weite Teile von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft erfasst hat, wäre es notwendig ein allgemeines rechtliches Regelwerk zu schaffen, dass eine ressourcenschonende und friedliche Nutzung des Alls, vorwiegend zu Zwecken der Forschung festlegt, bevor der Sturm auf das Universum zur technologischen Realität wird.

Dallas, J. A., Raval, S., Alvarez Gaitan, J. P., Saydam, S. & Dempster, A. G. (2020). Mining beyond earth for sustainable development: Will humanity benefit from resource extraction in outer space? Acta Astronautica, 167, S. 181–188. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2019.11.022

Froehlich, A. (2024). Aufstrebende Raumfahrtaktivitäten in Afrika. In A. Nötzold, E. Fels, A. Rotter & M. Brake (Hrsg.), Strategischer Wettbewerb im Weltraum: Politik, Recht, Sicherheit und Wirtschaft im All. S. 269–295. Springer VS.

Napper, I. E., Thompson, R. C., Bentley, J., Davies, A., Dowling, T. P. F., Jah, M., James, H., Miner, K., Monteiro, N., Moko-Painting, T. K., Quinn, M., & Koldewey, H. (2025). A sustainable development goal for space: Applying lessons from marine debris to manage space debris. One Earth, 8(2), 101168. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.101168

Novaspace. (2024). Government Space Programs: A comprehensive overview of government space strategies, activities, and budgets until 2033 (24. Aufl.). Euroconsult. https://digital-platform.euroconsult-ec.com/wp-content/uploads/2025/01/Extract_Gov-Space-Progs-2024.pdf?t=678689c4c10ca

Storck, L. M. (2024). Space Mining – Goldrausch im All? Eine meta-geopolitische Analyse der strategischen Bedeutung von Weltraumbergbau für die internationale Staatengemeinschaft. In A. Nötzold, E. Fels, A. Rotter & M. Brake (Hrsg.), Strategischer Wettbewerb im Weltraum: Politik, Recht, Sicherheit und Wirtschaft im All. S. 367–388. Springer VS.

.jpg)