In einer Welt, in der Filter, Retusche und Algorithmen längst Alltag sind, überrascht es nicht, dass die nächste Generation von Social-Media-Stars teilweise gar keine echten Menschen mehr sind. VIs– digital erschaffene Persönlichkeiten – sind von menschlichen Influencer:innen kaum zu unterscheiden (Klein et al., 2021).

Sie präsentieren Outfits, werben für Luxusmarken, äußern sich politisch, gehen mit anderen VIs auf virtuelle Events - und wirken dabei oft erschreckend lebensecht. Sie sind längst keine Randerscheinung mehr und mischen Social Media - und damit die Werbebranche - ganz schön auf.

Der Instagram-Star, der nicht existiert

Ein Paradebeispiel ist Lil Miquela. Die angeblich 19-jährige „Robot-Musikerin“ aus Los Angeles hat über 2,5 Millionen Follower:innen auf Instagram, kollaborierte mit Marken wie Calvin Klein und Prada und veröffentlichte sogar eigene Songs auf Spotify. Dass sie nicht echt ist, scheint ihre Fans wenig zu stören. Im Gegenteil: Ihre makellos inszenierte Welt wirkt wie die endgültige Verschmelzung von Mode, Popkultur und Technologie – ohne menschliche Makel.

Lil Miquela ist bei weitem kein Einzelfall. Mit Shudu Gram - einer perfekte Mischung aus Naomi Campbell und Software - schuf der Fotograf Cameron-James Wilson 2017 das erste fotorealistische „digitale Supermodel“, das gezielt für die Modebranche entstand. Dann gibt es da außerdem noch Noonoouri, eine vegan lebende virtuelle Figur aus München, mit riesigen Augen und aktivistischer Haltung, die sich gegen Tierquälerei ausspricht und mit Dior zusammenarbeitet. Und viele, viele mehr.

Eine Zeichnung von Noonoouri, einer aktivistischen, virtuellen Internetpersönlichkeit.

Ganz neu mit dabei ist Mia Zelu, ein fotorealistischer Avatar, der im Sommer 2025 für Schlagzeilen sorgte: Sie postete Selfies von einem angeblichen Besuch bei Wimbledon – mit Erdbeeren und perfektem Look – obwohl sie nie dort war. Die Bilder gingen viral und erhielten trotz deaktivierter Kommentarfunktion über 50.000 Likes.

VIs können alles: sie treten (virtuell) bei realen Events auf, ziehen die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich und übernehmen dieselben Rollen wie ihre menschlichen Vorbilder. Aber genügt das, um bekannt und beliebt – eben ein Star – zu werden? Wie real muss ein Star heute noch sein?

Hinter dem Bildschirm: Technik und Strategie

Die meisten VIs entstehen durch eine Mischung aus 3D-Modellierung, CGI (Computer Generated Imagery) und KI-unterstützter Animation. Hinter den Figuren steckt fast immer ein ganzes Team aus Designer:innen, Storytelling Personal und Community-Management, die ihre Avatare menschlich wirken lassen.

Interessant ist dabei der neue Trend zur „Skalierung durch KI“: TikTok experimentiert derzeit mit einem System namens Symphony, bei dem Marken virtuelle Avatare einsetzen können, um automatisierte Produktvideos zu generieren. Der digitale Influencer kann alles vorführen, rund um die Uhr und ohne Pause.

Marketing ohne Mittagspause

Für Marken klingt das wie ein Traum. Ein VI wird nicht krank, ist niemals unpünktlich, hat keinen Jetlag, kein Social-Media-Drama und keine unkontrollierten Skandale. Sie sind immer „on brand“. Wenn Lil Miquela heute Streetwear trägt und morgen Haute Couture, dann passt das, denn sie wurde genau so gestaltet, dass sie in beiden Welten funktioniert.. Und dann sind sie auch noch vollständig berechenbar – ein PR-Paradies.

Aber stimmt das? Es wirft zumindest die Frage auf, ob eine derarte Perfektion nicht auch zur Schwäche werden kann. Schließlich sorgen Ecken und Kanten, Fehler und insbesondere Dramen oft für mediale Aufmerksamkeit und damit für Reichweite in der realen Influencer-Welt. Die gezielte Inszenierung von Brüchen im Image – sei es ein kalkulierter Shitstorm oder ein „kontrollierter Tabubruch“ – gehört längst zum Repertoire erfolgreicher PR.

VIs hingegen bewegen sich bislang meist in einem glatt polierten, konfliktarmen Raum. Ob hier ein noch unausgeschöpftes Potenzialdurch bewusst eingebaute Imperfektion oder narrative Skandale liegt, bleibt offen, eröffnet aber spannende Perspektiven für die nächste Entwicklungsstufe digitaler Persönlichkeiten.

Zwischen Illusion, Identifikation – und Unbehagen

Trotz aller künstlichen Ästhetik wirken viele virtuelle Figuren erstaunlich menschlich. Sie posten „emotional“ über Liebeskummer, äußern sich zur Klimakrise oder teilen Selfies mit Freund:innen. Es ist ein Spiel mit Nähe und Distanz: Einerseits ist uns bewusst, dass alles konstruiert ist, andererseits erzeugt die Inszenierung eine Form von digitaler Intimität. Wir erkennen die Fiktion – und fühlen trotzdem mit.

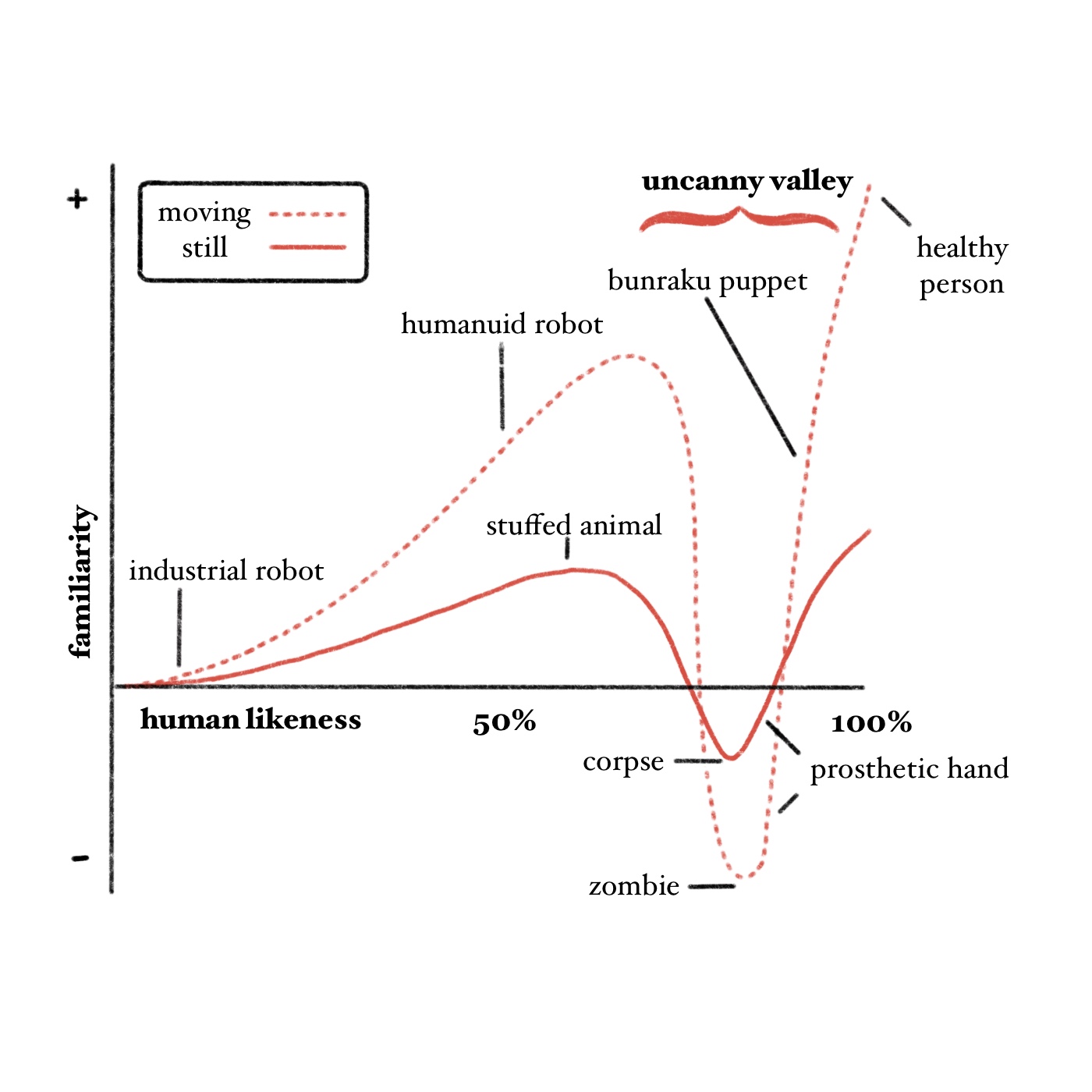

Genau an dieser Schnittstelle zwischen perfekter Oberfläche und simuliertem Innenleben entsteht ein paradoxes Gefühl: das sogenannte Uncanny Valley – das „unheimliche Tal“. Gemeint ist jener Moment, in dem eine Figur so menschenähnlich erscheint, dass sie uns nicht mehr begeistert, sondern irritiert und sogar abstößt. Vielleicht ist ihre Mimik minimal zu starr, ihr Lächeln zu symmetrisch, ihre Augen zu leer – das Ergebnis ist ein unterschwelliges Unbehagen.

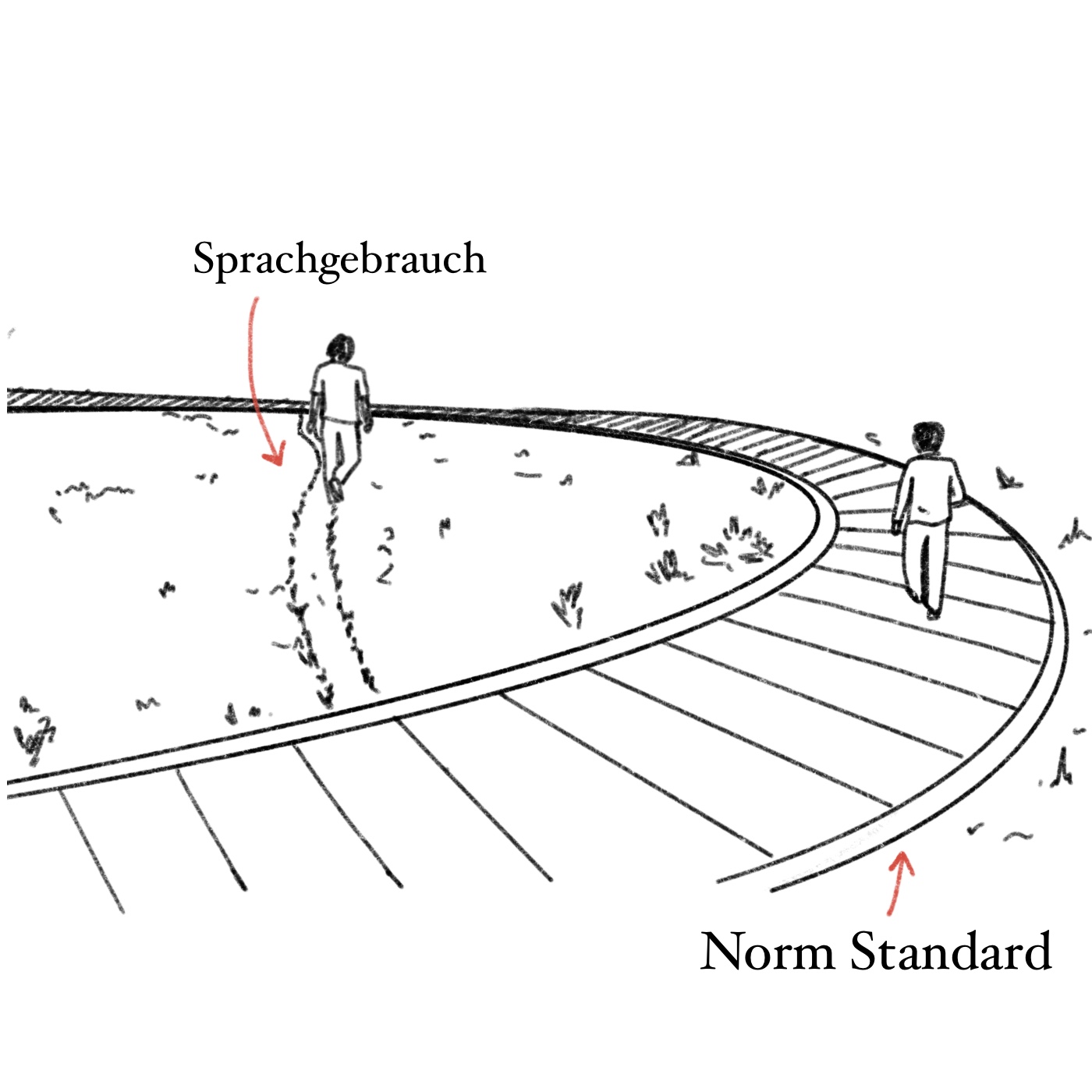

Das Uncanny Valley entsteht, wenn etwas Virtuelles zu menschenähnlich ist - und für Menschen deshalb abstoßend erscheint.

Masahiro Mori, der den Begriff in den 1970er-Jahren prägte, erklärt das Phänomen mit einem evolutionären Mechanismus: Unser Gehirn ist darauf trainiert, feinste soziale Signale zu lesen, beispielsweise Mikroexpressionen, Blickverhalten oder Stimmlage. Wenn ein künstliches Wesen „fast, aber nicht ganz“ menschlich wirkt, erzeugt das widersprüchliche Reize. Das Emotionssystem gerät ins Stolpern und das, was eigentlich faszinieren sollte, wirkt plötzlich verstörend. Wir fühlen uns, als würde uns etwas vorgemacht, werden in Alarmbereitschaft versetzt.

Beispiele gibt es viele: Der hyperrealistische Avatar Bermuda etwa wurde in sozialen Netzwerken regelmäßig als „creepy“ beschrieben – wegen seiner steifen Bewegungen und seines leicht flackernden Blicks. Auch Imma, ein digitaler Influencer aus Japan mit makelloser Haut und perfektem Make-up, wirkt auf manche wie eine leblose Schaufensterpuppe (Pan et al., 2024). Besonders in Nahaufnahmen oder Interviews, wenn Sprache, Gestik und Mimik nicht völlig synchron sind, verstärkt sich diese subtile Irritation.

Für Noonoouri, die sich durch ein bewusst stilisiertes, animiertes Erscheinungsbild auszeichnet, ist dieses Thema kaum von Relevanz. Sie signalisiert: „Ich bin nicht echt – und will es auch nicht sein“. Gerade diese erkennbare Künstlichkeit wirkt entlastend. Hier greift ein ästhetischer Schutzmechanismus: Was stilisiert ist, wird nicht als Bedrohung wahrgenommen. Andersverhält es sich bei Avataren, die sich an fotorealistische Grenzen wagen. Sie fordern unsere Empathie auf neue Weise heraus, und überfordern sie mitunter auch.

Eine qualitative Studie der ITAA-Konferenz 2025 bringt diesen Effekt auf den Punkt: Viele Konsument:innen gaben an, sich „getäuscht und manipuliert“ zu fühlen, wenn sie erst beim zweiten Hinsehen bemerkten, dass es sich bei einem vermeintlichen Menschen um eine KI-Figur handelt - insbesondere, wenn der Avatar Gefühle simuliert, ohne sie tatsächlich zu empfinden. Und die Zahl solcher Figuren wächst rasant: Laut einem aktuellen Report der Plattform YouTube veröffentlichten im vergangenen Jahr über 300 virtuelle Creator:innen – darunter VTuber, Gaming-Avatare und digitale Popstars – Inhalte, die zusammengenommen mehr als 15 Milliarden Videoaufrufe erzielten. VIs sind also längst kein digitales Randphänomen mehr, sondern ein relevanter Teil unserer Medienrealität – und ein wachsender Wirtschaftsfaktor.

Realität war gestern

Der Trend zu VIs ist Teil einer größeren Entwicklung: Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen in der digitalen Welt zunehmend. Mit dem Aufkommen von Metaversen, KI-generierten Stimmen, Deepfakes und digitalen Avataren wird unser Verständnis von „Echtheit“ kontinuierlich auf die Probe gestellt.

Wer garantiert, dass ein Video echt ist? Wer hat welchen Beitrag geschrieben? Und spielt das überhaupt noch eine Rolle?

Fazit: Die perfekte Unwirklichkeit

VIs sind ein realer Teil unserer digitalen Kultur geworden. Zwischen Photoshop-Perfektion, futuristischem Storytelling und gelegentlichem Unbehagen verkörpern sie, was klassische menschliche Influencer:innen versprechen – allerdings ohne Jetlag, Meinungsschwankungen oder menschliche Makel.

Doch gerade diese scheinbare Perfektion ist trügerisch. Denn auch virtuellen Figuren sind Grenzen gesetzt – nicht nur technisch, sondern auch kreativ. Ihre makellose Konsistenz kann schnell steril wirken und ihre makro-optimierte Wirkung vorhersehbar. Ohne Ecken, Widersprüche oder echte Emotionen fehlt es ihnen oft an Tiefe – an dem, was menschliche Imperfektion so faszinierend macht. Und spätestens, wenn der Algorithmus stolpert oder das Storytelling flachfällt, zeigt sich: Auch das Digitale ist fehlbar.

Werden sie die Menschheit ersetzen? Wahrscheinlich nicht. Aber sie ergänzen sie auf faszinierende Weise. Vielleicht brauchen wir nicht immer echte Menschen, um echte Gefühle zu erleben. Vielleicht reicht manchmal ein perfekt ausgeleuchteter Avatar mit starker Haltung – und einer kleinen Portion Ironie.

Bleibt nur noch zu sagen: Glaub nicht alles, was du im Internet siehst. Oder wohl eher: Nur weil es postet, heißt das nicht, dass es lebt.

Bente Klein, Ruth Mugge, Jasper van Kuijk. Almost human? A comparative case study on

the social acceptance of virtual influencers, International Journal of Human-Computer

Studies 2021, 155, 102693.

Siyu Pan, Zhouyao Qin, Yiwei Zhang. More Realistic, More Better? How

Anthropomorphic Images of Virtual Influencers Impact the Purchase Intentions of

Consumers. J. Theor. Appl. Electron. Commer. Res. 2024, 19, 3229-3252.

https://doi.org/10.3390/jtaer19040157

.jpg)