Warum das wichtig ist: Moderne Wissenschaft beruht auf der Prämisse, dass Erkenntnisse und Entdeckungen frei und leicht zugänglich sind. Somit können Wissenschaftler:innen auf den Arbeiten ihrer Kolleg:innen aufbauen. Diese Wissensvermittlung findet über Journals, also fachwissenschaftliche Magazine oder Zeitungen, statt. Diese Journals werden jedoch immer teurer - und Wissensaustausch somit zu einem Privileg.

Wissen ist kostbar - und teuer

Wissenschaftler:innen bekommen nichts dafür bezahlt, ihre Artikel in Wissenschaftsjournals, also fachwissenschaftlichen Zeitschriften oder Magazinen, zu veröffentlichen. Dabei wartet nicht nur auf die Wissenschaftler:innen, die diese Artikel schreiben, viel Arbeit: Wissenschafter:innen müssen ebenso viel Zeit aufwenden, um die Artikel ihrer Fachkolleg:innen zu begutachten, sogenannte peer reviews, oder auch redaktionelle Arbeiten durchzuführen.

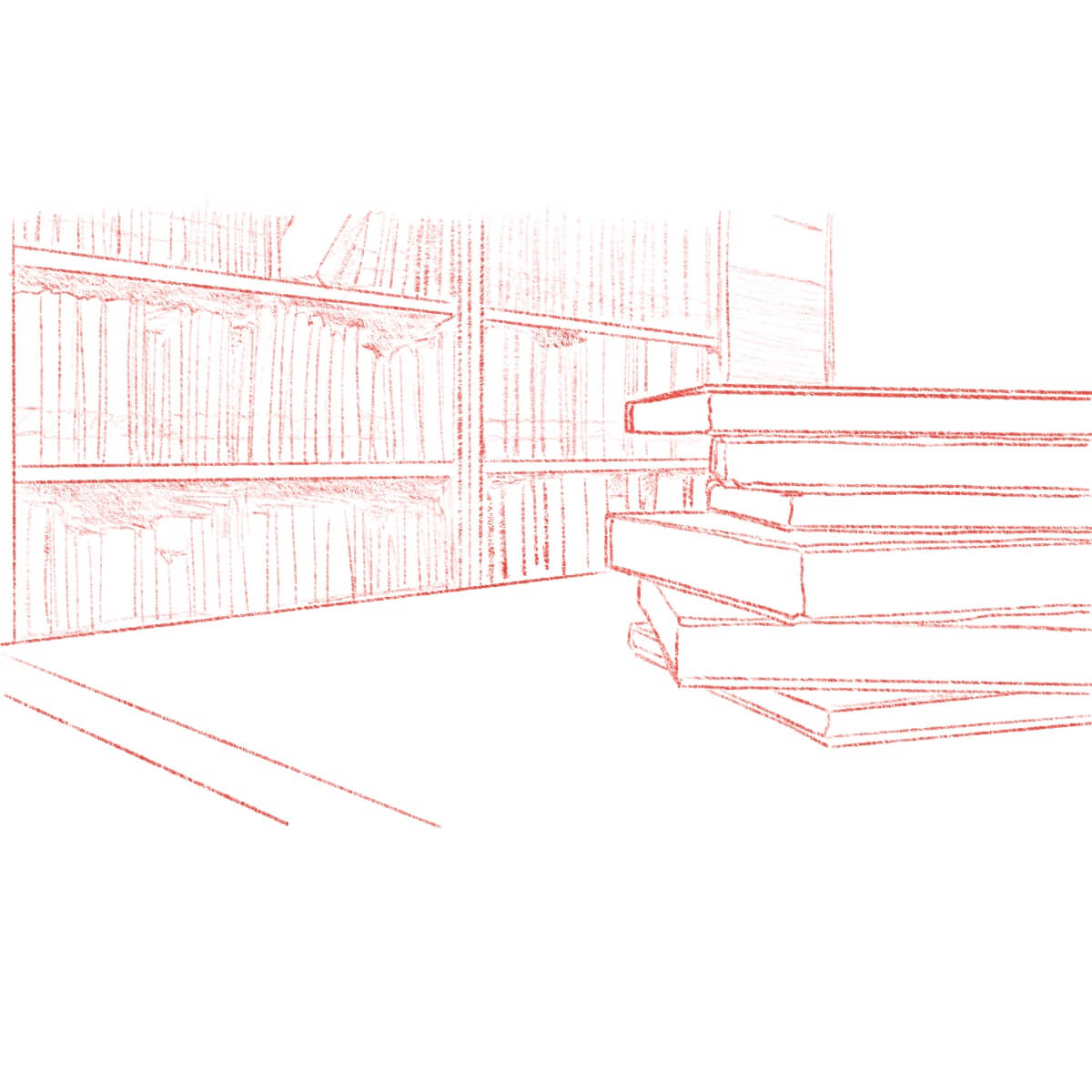

Dabei ist der Zugang zu den Artikeln meist nicht gratis. Die Journals verstecken sie hinter einer Paywall. Wenn man also die Ergebnisse einer Studie lesen möchte, wird man zur Kasse gebeten.

Das führt zu einem Ungleichgewicht von Informationen unter Wissenschafter:innen, da nicht alle die finanziellen Mittel haben, um benötigte Artikel zu kaufen.

Oft finanzieren sich wissenschaftliche Institute und Universitäten über öffentliche Gelder. Die Früchte ihrer Arbeit, also die publizierten Studien, sollten daher öffentlich zugänglich sein. Weiters verlangsamt dieses System die Verbreitung des derzeitigen Wissenstandes, weil es sich viele Menschen schlichtweg nicht leisten können, für jeden Artikel, den sie für ihre wissenschaftliche Arbeit benötigen, zu bezahlen. Denn Wissenschaftler:innen brauchen Zugang zu hunderten solcher Artikel, um ihre Arbeit voranzubringen.

Wer an den Artikeln verdient - und wer nicht

Das fertige Produkt einer Wissenschaftler:in, hinter dem oftmals jahrelange Arbeit steckt, ist ein Artikel, in dem Erkenntnisse und Ergebnisse ihrer Forschung akribisch genau wiedergegeben werden. Diese können so von Fachkolleg:innen nachvollzogen werden. Dabei verdienen Wissenschaftler:innen jedoch nichts an Artikeln, sondern sind meist als Akademiker:innen an der Universität angestellt. Für die meisten Wissenschaftler:innen besteht der Alltag neben Forschung und Arbeit an ihren Artikeln auch noch aus dem Schreiben von Förderungsanträgen und zu einem erheblichen Teil aus der Lehre, also der Wissensvermittlung an Studierende.

Mit einem globalen Umsatz im Multi-Milliarden Bereich und einem sehr profitablen Geschäftsmodell ist das wissenschaftliche Verlagswesen wirtschaftlich sehr lukrativ. Beispielsweise hatte der Wissenschaftsverlag Elsevier im Jahr 2010 einen Profit von 724 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von zwei Milliarden. Das resultiert in einer Marge von 36 Prozent – höher als jene von Apple, Google oder Amazon im gleichen Jahr.

Wie schaffen wissenschaftliche Journale diese astronomischen Gewinne? Bei traditionellen Magazinen müssen erstmals die Kosten für die Journalist:innen, Editor:innen und für den Vertrieb hereingeholt werden.

Da bei wissenschaftlichen Journalen die Wissenschafter:innen selbst die Autor:innen und Editor:innen sind, fallen diese Kosten weg.

Früher wurden Journals gedruckt, heute erscheinen die meisten nur noch online

Die Gelddruckmaschine

Doch ordnen wir die wissenschaftlichen Magazine zunächst ein. Wie entstanden sie und wie konnten sie zu ihrer heutigen Größe wachsen?

Die ersten wissenschaftlichen Magazine wurden bereits im Jahre 1664 in Paris (Journal des scavans) und London (Philosophical Transactions of the Royal Society) veröffentlicht.

Ein Name ist unweigerlich mit dem kometenhaften Aufstieg der Wissenschaftsverlage nach dem 2. Weltkrieg verbunden: Robert Maxwell, ein Geschäftsmann aus einfachen Verhältnissen, der sich jedoch hocharbeitete. Er gründete nicht nur den Wissenschaftsverlag Pergamon Press, sondern investierte auch in Zeitungen, Fernsehsender und Fußballklubs und wurde dadurch zum Multimillionär.

Die britische Regierung machte es sich nach dem 2. Weltkrieg zum Ziel, profitable wissenschaftliche Magazine zu entwerfen, in denen wissenschaftliche Artikel schnell publiziert werden konnten. Die Zeit war reif, um die Wissenschaft zu professionalisieren. Der britische Verlagskonzern Butterworth sollte dabei Hilfe von dem erfahrenen deutschen Springer-Verlag bekommen.

Robert Maxwell kaufte 1951 die Anteile von Butterworth und Springer und nannte sie fortan Pergamon Press. Seine Verlagsstrategie war dabei so einfach wie genial. Man gewann eine:n prominente:n Akademiker:in als Editor für ein neues Magazin und versuchte nun, das neu entstandene Magazin möglichst vielen Universitätsbibliotheken als Abo anzubieten. Maxwell erkannte früh, dass die Wissenschaft in immer weitere Gebiete vordrang und dies eine weitere Fragmentierung der Magazine bedeutete.

Die Geschäftsmethoden des Medienmoguls Robert Maxwell sind bis heute umstritten und fragwürdig

Im Jahr 1959 brachte Pergamon Press vierzig Fachmagazine heraus, sechs Jahre später sollten es schon 150 sein. Maxwell erkannte, dass es kein Limit für den Markt gab, denn die wissenschaftlichen Studien handelten von einzigartigen Entdeckungen.

Wenn also ein neues Journal in Erscheinung trat, würden Wissenschafter:innen ihre Universitätsbibliothek darum bitten, auch ein Abo für dieses abzuschließen. Wissenschafter:innen mussten schließlich auf dem neuesten Stand der Dinge bleiben.

Die Rechnung war einfach: Dreimal so viel Journals auf den Markt zu bringen, bedeutete, dreimal so viel Geld einzunehmen. Der einzig limitierende Faktor konnte eine Verknappung von öffentlichen Geldern für die Universitätsbibliotheken sein, was jedoch in den 60er- und 70er-Jahren nicht der Fall war.

Dabei hatte diese Strategie auch positive Seiten: Man muss anerkennen, dass die Wissenschaft von der Professionalisierung der Wissenschaftsmagazine auch profitiert hat. So wurden neue Felder der Wissenschaft erschlossen und dadurch die Wissenschaft insgesamt vorangebracht.

Macht & Einfluss

Maxwell hatte also das Publizieren von Artikeln kommerzialisiert, für die Arbeit der Wissenschafter:innen änderte sich jedoch dadurch vorerst nichts. Erst die Etablierung des Magazins „Cell“ im Jahre 1974 sollte eine entscheidende Wendung herbeiführen.

Darin wurden erstmals Arbeiten besonders hervorgehoben, die in jahrelanger Forschungsarbeit entstanden waren und in anderen Magazinen zu mehreren Publikationen geführt hätten. Der Editor von „Cell“ hatte sehr viel mehr eingereichte Arbeiten abgelehnt, als letztlich publiziert wurden. Ein neuer Zweig wissenschaftlicher Magazine war geschaffen.

Der Bibliothekar Eugene Garfield gründete im Jahr 1960 das Institute for Scientific Information und entwickelte den Science Citation Index (SCI). Dabei entstand der Journal Impact Factor, der in den 1970er Jahren erstmals für Fachzeitschriften genutzt wurde. Es handelt sich dabei um eine Leistungskennzahl, die anzeigt, wie oft ein Artikel von anderen Artikeln zitiert wird. Für die Verleger:innen wurde der Impact Factor ein Werkzeug, um ihre Magazine einzuordnen und zu bewerben. Plötzlich war nicht mehr nur wichtig, dass man etwas publizierte, sondern auch wo.

Neue Journals wie „Cell“, die den Fokus auf große Ergebnisse legten, die in oft jahrelanger Arbeit entstanden, fanden sich an der Spitze dieses Rankings wieder. Wissenschafter:innen, die in diesen Magazinen publizierten, wurden mit neuen Jobs und Finanzierungen belohnt. So entstand ein neues Prestigesystem, das für die Karriere von Wissenschafter:innen von enormer Bedeutung war und noch immer ist.

So versuchen viele Jungwissenschafter:innen, ihre Artikel in Journals zu publizieren, die möglichst prestigeträchtig sind und deren Impactfactor möglichst hoch ist, was ihnen wiederum bei der Eintreibung von Fördergeldern und dem Erklimmen der akademischen Karriereleiter hilft. Dementsprechend haben Magazine und Editor:innen viel Macht und Einfluss und können den Karrierepfad von Wissenschafter:innen entscheidend beeinflussen.

Wer zahlt, schafft nicht an?

Die Bibliotheken waren immer öfter mit der Situation konfrontiert, vertraglich an Tausende Mini-Monopole gebunden zu sein und mussten den Preis bezahlen, den die Verlage bestimmten.

Mit dem Internetzeitalter und nachdem der niederländische Verlagsriese Elsevier den Konkurrenten Pergamon mit seinen mehr als 400 Magazinen kaufte, begannen die großen Verlage damit, Pakete von Journalen für einen festgesetzten Preis zu verkaufen.

Die Universitäten waren begeistert, die amerikanische Eliteuniversität Cornell gab 2009 zwei Millionen US-Dollar für Abos von Magazinen aus. Und so wurden aus hunderten kleinen Monopolen ein riesiges Konglomerat, das Wissenschafter:innen in ein Abhängigkeitsverhältnis zwingt. Denn ohne die Erkenntnisse der Kolleg:innen kann kein:e Wissenschaftler:in arbeiten.

Um die Preiserhöhung von Journals zu verdeutlichen, sehen wir uns den Kostenanstieg im Vergleich zur Inflation näher an. Die Inflation in Amerika betrug von 1986 bis 2005 78 Prozent, die Preise für Abos stiegen jedoch um 167 Prozent. Daraus ergibt sich eine jährliche Preissteigerung von 4,5 Prozent über Inflationsniveau.

Auch in Europa lässt sich erkennen, dass die Abokosten stärker steigen als die Inflation. Im Vereinigten Königreich hat die Inflation im Zeitraum zwischen 1998 und 2003 11 Prozent betragen, während die durchschnittlichen Preise für akademische Zeitschriften um 58 Prozent gestiegen sind.

Für den amerikanischen Raum war im Zeitraum von 2020 bis 2022 ein jährlicher Kostenanstieg von 3 bis 5 Prozent zu verzeichnen. Für das Jahr 2023 wird ein Preisanstieg von 4 bis 4,5 Prozent prognostiziert.

Zugang für alle

Schon zu Beginn der 2000er Jahre wurde eine neue Art vorgeschlagen, Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zu veröffentlichen. Im Open-Access-Format sind die Ergebnisse einer Studie frei zugänglich. Im Moment ist nur rund ein Viertel aller wissenschaftlichen Papers gratis abrufbar.

Es gibt auch Fachzeitschriften, die ausschließlich im Open-Access-Format multidisziplinär Artikel veröffentlichen. So ein Open-Access-Format wird beispielsweise von der Fachzeitschrift PLOS (Public Library of Science) verfolgt, die im Jahr 2013 mehr als 30.000 Artikel publizierte. In letzter Zeit zeigt sich vermehrt der Trend, dass Fachzeitschriften ihre Artikel nach einem Jahr frei abrufbar machen.

Wieso aber werden nicht alle Ergebnisse schon im Vorhinein veröffentlicht, also auch jene, die von den wissenschaftlichen Journalen abgewiesen werden? Genau auf diesem Prinzip beruhen sogenannte Preprints. Diese existieren zwar schon länger, aber die Corona-Pandemie hat eindrucksvoll bewiesen, welchen Nutzen sie haben können.

Da der zeitintensive Peer-Review-Prozess wegfällt, können so Ergebnisse schnell und zeitnah veröffentlicht werden. Neue Erkenntnisse können innerhalb kürzester Zeit mit der Fachwelt geteilt werden, die im Falle der Corona-Pandemie so schneller neue Behandlungsmöglichkeiten finden kann.

Natürlich gibt es einen entscheidenden Nachteil: Die Überprüfung durch Expert:innen hat noch nicht stattgefunden. Die Qualität der Arbeit wurde nicht schon vor der Veröffentlichung überprüft. Einige Wissenschaftler:innen zögern auch, ihre Ergebnisse als Preprint zu veröffentlichen, da sie glauben, ihre Arbeiten werden dann von den Journals eher abgewiesen.

Gemeinsame Initiativen wie etwa das deutsche Projekt DEAL oder der sogenannte Plan S der europäischen Kommission haben es sich zum Ziel gemacht, Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit frei zugänglich zu machen.

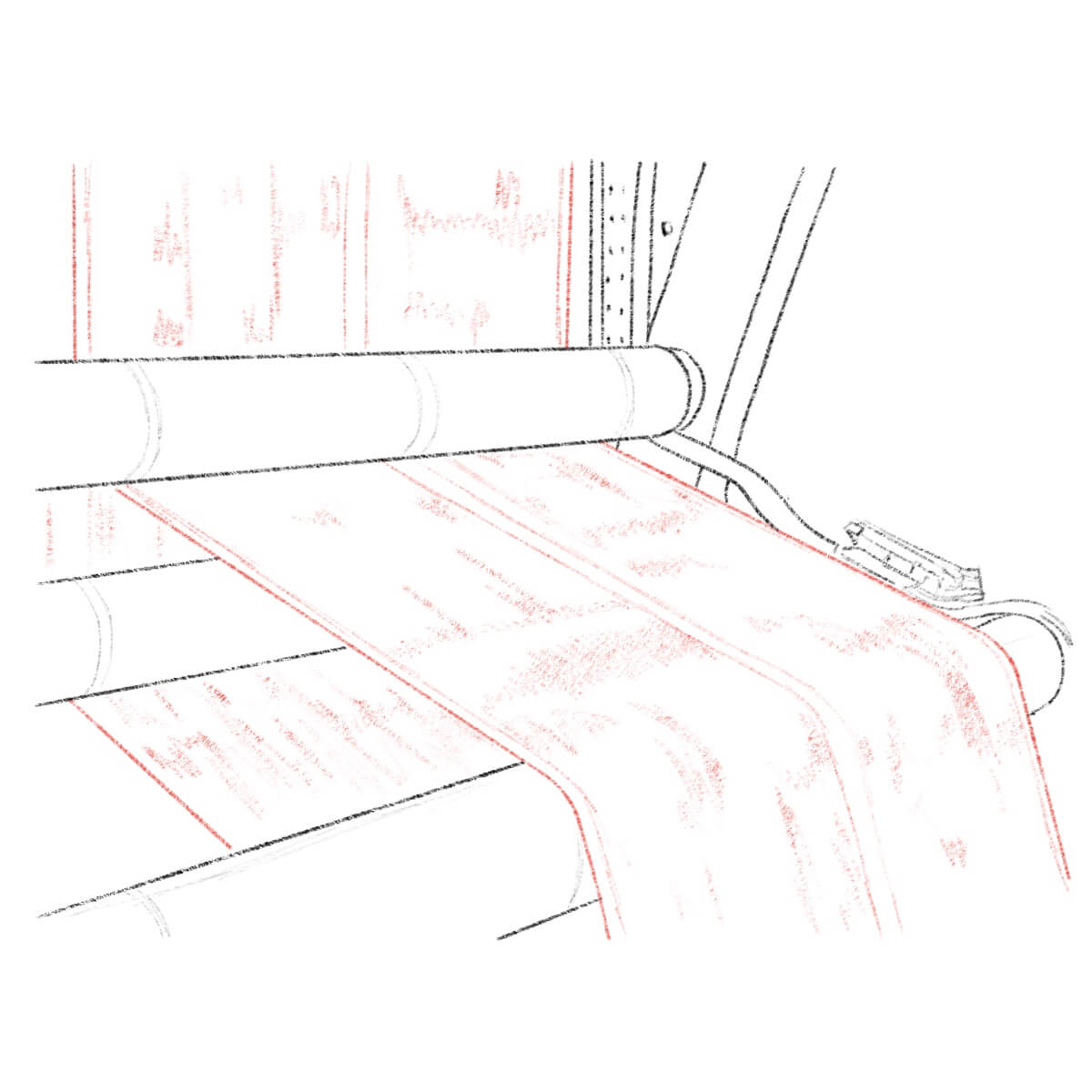

Die Finanzierungen für Bibliotheken steigen nicht im selben Maße wie die Kosten der Journals - so wird es immer schwieriger, Journals zu beziehen

Der Fall Sci-hub

Es gibt einige Personen, die den Status Quo nicht akzeptieren und sich in die Graubereiche der Legalität oder sogar darüber hinaus begeben. Eine davon ist Alexandra Elbakyan. Sie ist die Betreiberin von Sci-hub, einer sogenannten Schattenbibliothek. Dabei handelt es sich um die Sammlung von wissenschaftlichen Artikeln in Zeitschriften, die eigentlich hinter einer Pay-Wall stehen und nicht frei zugänglich sind.

Diese Arbeiten werden oftmals von Universitätsbibliotheken, die sich den Zugang erkauft haben, heruntergeladen und kommen so auf ihre Seite. So werden die Werke unter Verletzung des Urheberrechts der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt. Dabei stößt die Betreiberin jedoch nicht nur auf Zuspruch. Sie wurde im Jahr 2015 vom Wissenschaftsverlag Elsevier in den USA verklagt und hält sich seitdem an einem unbekannten Ort auf.

Für Wissenschafter:innen, die unkompliziert und kostenlosen Zugang zu den für ihre Forschung benötigten Artikeln brauchen, ist diese Option oft die einzige Möglichkeit, um an den neusten Wissenschaftsstand zu kommen. Vor allem Forscher:innen des globalen Südens werden durch die Bezahlmodelle benachteiligt, da ihre Institutionen häufig finanziell weniger Spielraum haben, um für ihre Forschung wichtige Artikeln zu erwerben.

Für eine faire Wissenschaft

Es liegt im Interesse der Allgemeinheit, dass Wissenschaftler:innen überall den gleichen Zugang zu Informationen und Daten bekommen. Denn nur so kann tatsächlich eine weltumspannende Wissenschaftsgemeinde entstehen – und Forschung insgesamt effizienter, schneller und ausgewogener werden.

Wissenschaftliches Arbeiten lebt vom Austausch neuer Erkenntnisse und dem Teilen von Informationen. Diese Bedingungen müssen gewährleistet werden, um auch in Zukunft wissenschaftliche Lösungen für gegenwärtige Probleme finden zu können.

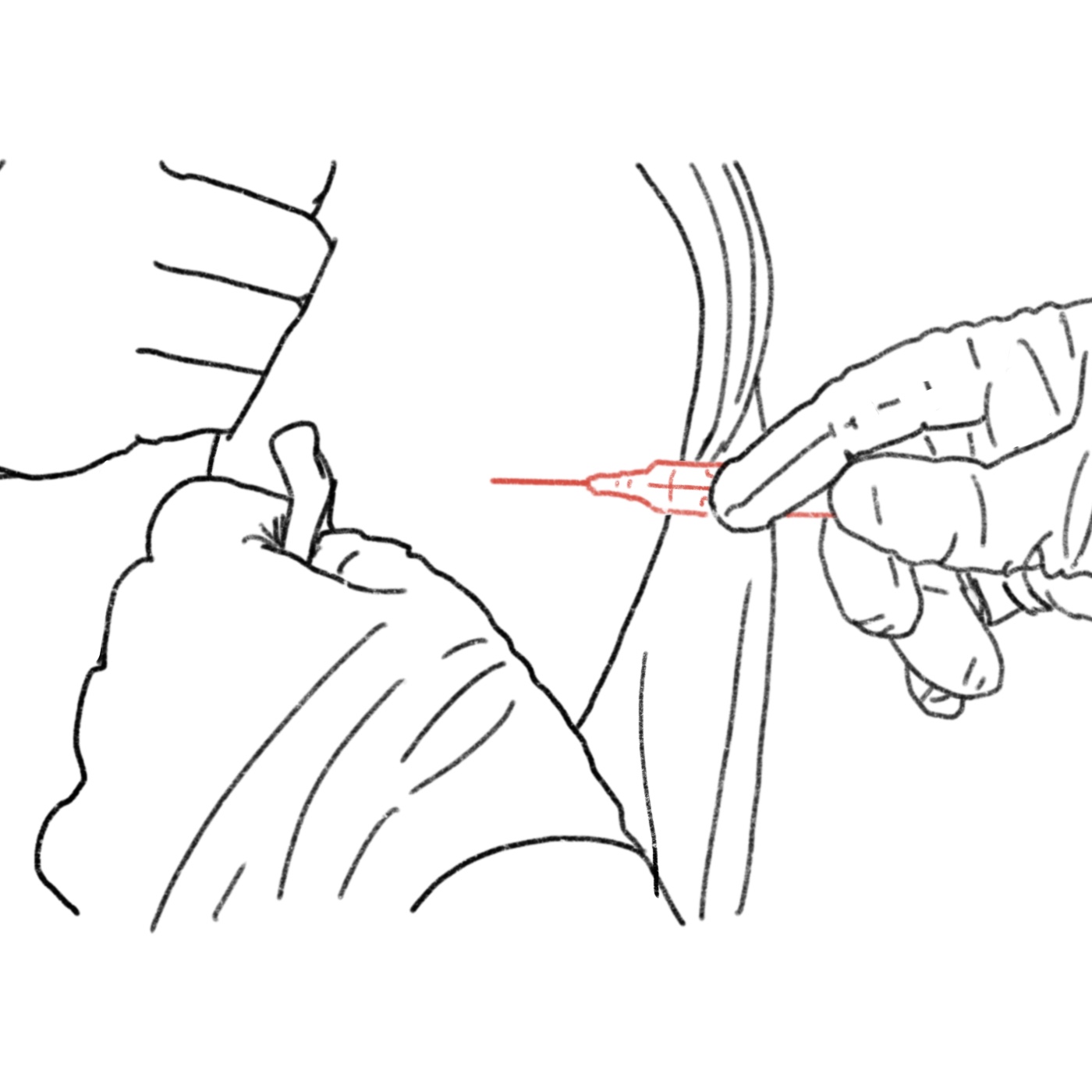

Simon Gerner studierte Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien. Während eines Auslandssemesters in Schweden tauchte er erstmals in die Welt der Viren ein. Seitdem ist er von ihnen fasziniert.

Derzeit ist er in der Forschung und Entwicklung von Impfstoffen tätig.

In letzter Zeit fragte er sich: Wer verdient eigentlich an wissenschaftlichen Magazinen und wie könnte man die Wissenschaft fairer machen?

Baldwin, Melinda. (2017). Origins of the journal impact factor. Physics Today, 1945-0699.

Buranyi, Stephen. (2022). Is the staggeringly profitable business of scientific publishing bad for science? In The Guardian, 27.06.2022. Zuletzt abgerufen am 21.09.2022.

Else, Holly. (2018). Europe’s open-access drive escalates as university stand-offs spread.

Nature 557, 479-480. Doi: https://doi.org/10.1038/d41586-018-05191-0

Graber-Stiehl, Ian. (2022). Science’s pirate queen. In The Verge, 08.02.2018. Zuletzt

abgerufen am 21.09.2022.

Monbiot, George. (2018). Scientific publishing is a rip-off. We fund the research – it

should be free. In The Guardian, 13.09.2018. Zuletzt abgerufen am 21.09.2022.

Murphy, Kate. (2016). Should All Research Papers Be Free? In New York Times,

12.03.2016. Zuletzt abgerufen am 21.09.2022

Weiterführende Links:

Should Knowledge be Free? - YouTube-Video von Medlife Crisis

.jpg)

.jpg)