Dieser Beitrag erschien im Zuge des alexandria-Themenschwerpunkts "Zukunft". Den ganzen April fragen wir uns: Was wird uns in der Zukunft erwarten - und welchen Beitrag kann die Wissenschaft dazu leisten?

Warum das wichtig ist: Energie ist die Triebfeder der Zivilisation. Jedes Mal, wenn die Menschheit eine neue Energiequelle nutzbar machte, sei es Feuerholz, fossile Brennstoffe oder Kernkraft, hatte das enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft. Doch mit jeder neuen Energiequelle stieg auch der Hunger nach immer mehr Energie, mit teils katastrophalen Folgen für die Biosphäre der Erde. Auch in Zukunft wird der Energiebedarf der Menschheit wachsen. Es ist eine Überlebensfrage, diesen Bedarf zu decken, ohne den Klimakollaps voranzutreiben. Fusionsenergie könnte unsere Zukunft bestimmen, doch im Kampf gegen die Klimakrise wird sie zu spät kommen

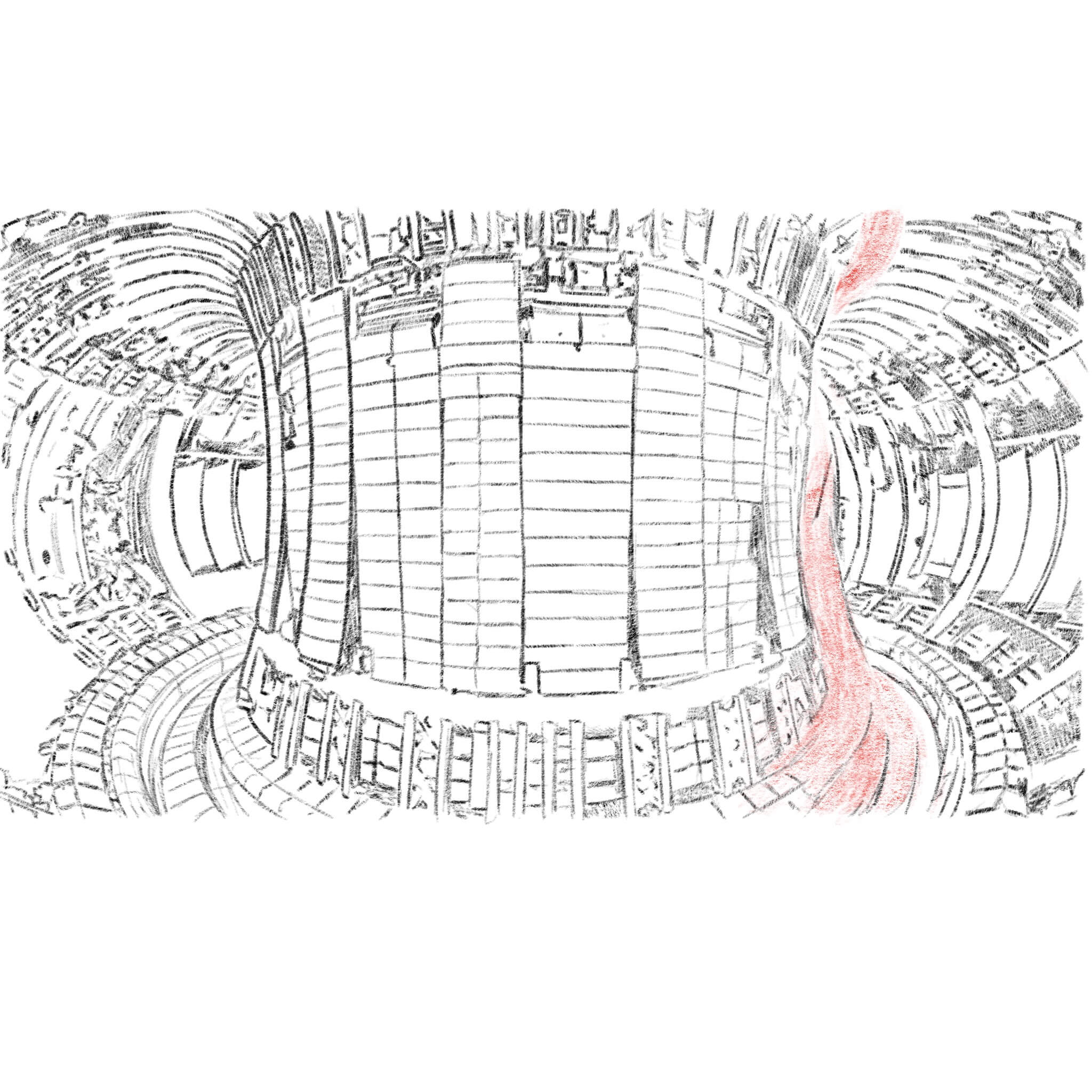

Kernfusion scheint einem Märchenbuch entsprungen. Aus ein bisschen Gas schier unbegrenzt Energie zu schöpfen, das klingt wie Magie. Doch tatsächlich gibt es seit den Anfängen der Kernphysik im frühen 20. Jahrhundert Pläne, nicht nur die Kernspaltung, sondern ihr Gegenteil, die Fusion, zur Energieerzeugung zu nutzen. Während auf Spaltung beruhende Kernkraftwerke schnell serienreif wurden, sind Fusionsreaktoren bisher noch nicht über die experimentelle Stufe herausgekommen. Der weltweit größte Fusionsreaktor wird der im Bau befindliche ITER sein. ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) ist ein Projekt von gigantischen Ausmaßen: Auf der 180 Hektar großen, südfranzösische Baustelle arbeiten Tausende am Reaktorgebäude, das 60 Meter in die Luft ragen wird. In seinem Inneren wird sich das Herzstück von ITER befinden, der Torus: Der riesige Metalldonut wird stolze 23.000 Tonnen wiegen – dreimal so viel wie der Eiffelturm. Das Ziel von ITER ist es, zu erforschen, ob sich Kernfusion wirtschaftlich nutzen lässt.

Wenn Kerne verschmelzen

Kernfusion ist wie die Kernspaltung eine Reaktion, die auf der Ebene der Nukleonen stattfindet. Unter Nukleonen versteht man die Bauteile des Atomkerns, also Protonen und Neutronen. Diese Teilchen sind durch die Starke Kernkraft miteinander verbunden und bilden so den Atomkern. Doch nicht alle Kerne halten gleich gut zusammen. Es kommt auf das Verhältnis von Neutronen und Protonen an. Um die Bindung der Nukleonen zu verbessern, kann man entweder den Kern spalten oder die Kerne verschmelzen. Dadurch verändert sich das Protonen-Neutronen-Verhältnis und damit die Bindungsenergie.

Mit der Bindungsenergie beschreiben Physiker:innen, wie gut ein Kern zusammenhält. Möchte man etwa ein Nukleon aus einem Kern entfernen, muss dafür Energie aufgewendet werden. Hält der Kern gut zusammen, muss viel Energie in das Lösen eines Nukleons gesteckt werden. Umgekehrt wird dieselbe Menge Energie frei, wenn dieses Nukleon zurück in den Kern fällt. Diese Energie ist die Bindungsenergie. Das Konzept ist vergleichbar mit dem Gegengewicht eines Aufzugs: Um das Gewicht zu heben, muss Energie investiert werden, die dann beim Absenken wieder frei wird und dazu genutzt werden kann, Personen nach oben zu befördern. Dabei handelt es sich aber zunächst um ein Nullsummenspiel. Vergrößert sich hingegen durch eine Kernreaktion die Bindungsenergie eines Kerns, ist es so, als ob alle Nukleonen ein Stück tiefer fallen würden, ohne dass dafür Energie aufgebracht werden muss. Dabei können enorme Energiemengen frei werden. Doch wie stellt man fest, ob nach einer Kernreaktion Energie freigesetzt wurde?

Man könnte eine Waage verwenden! Nach Einsteins berühmter Formel E=mc² entspricht die freigewordene Energie der Masse, die dann im betrachteten System fehlt. Sind die Endprodukte einer Kernreaktion insgesamt leichter als die Ausgangskerne, wird Energie frei. Bei leichten Kernen ist das der Fall, wenn man sie zu schwereren Kernen verschmilzt, also fusioniert. Doch Atomkerne sind positiv geladen, sie verschmelzen nicht freiwillig. Das passiert erst bei enormem Druck und extremen Temperaturen, wie sie etwa im Zentrum von Sternen herrschen. Nur unter diesen Bedingungen können sich die Kerne nahe genug kommen, dass die elektrostatische Abstoßung überwunden wird und die Starke Kernkraft sie zu einem Kern verschmilzt.

Großer Druck und Hitze sind aber nicht genug, um die Abstoßung verlässlich zu überwinden. Tatsächlich kommt hier der quantenmechanische Tunneleffekt ins Spiel. Ohne ihn wäre selbst das Herz der Sonne zu kalt, um Kerne zu fusionieren. In der Quantenphysik wird der Ort eines Teilchens, wie etwa der Atomkern, durch die Wellenfunktion beschrieben, die auch dann räumlich ausgedehnt sein kann, wenn das Teilchen beinahe punktförmig ist (was auf Atomkerne zutrifft, die etwa 10⁻¹⁵ Meter groß sind). Kommen sich zwei Kerne sehr nahe, reicht die Wellenfunktion des einen Kerns in den anderen Kern hinein, wodurch der erste Kern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch die gegenseitige Abstoßung tunneln kann und in den anderen Kern springt.

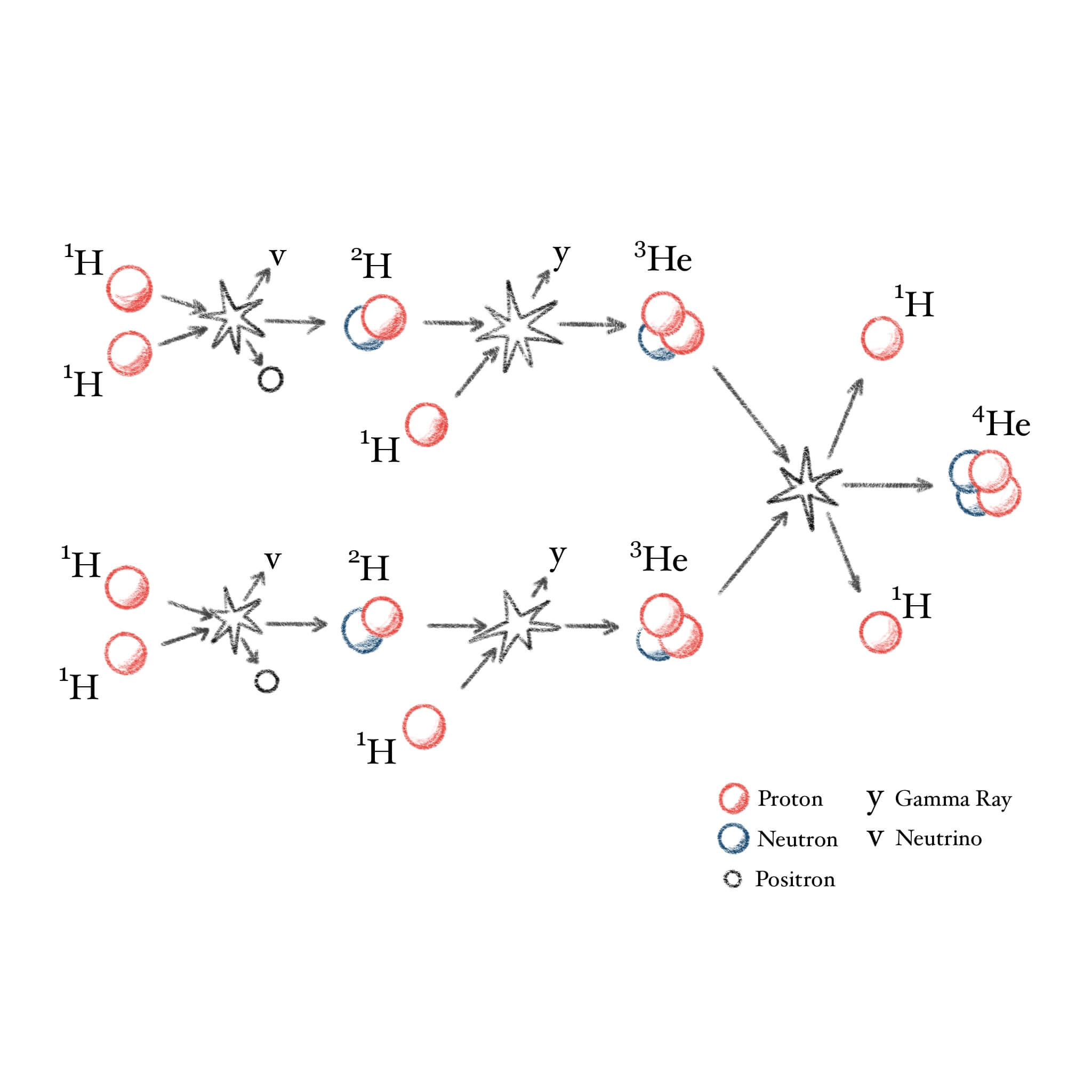

Mittels Kernfusion können Sterne also Energie gewinnen, indem sie leichte Kerne zu immer schwereren verschmelzen. Doch damit ist Schluss, wenn sie Eisen erzeugt haben, denn dieser Kern ist so gut gebunden, dass keine Energie mehr frei wird, wenn man ihn verschmelzen würde. Schwerere Kerne können also nicht in Sternen erzeugt worden sein, sondern entstehen etwa in Supernovae und Neutronenstern-Kollisionen. Die dabei entstandenen schweren Kerne können erst wieder Bindungsenergie gewinnen, wenn sie zerbrechen. Daher funktioniert Kernspaltung nur mit sehr schweren Kernen wie Uran oder Plutonium. Das ist ein Vorteil der Fusionsenergie: Während schwere Kerne sehr selten auf der Erde vorkommen, gibt es die für die Kernfusion benötigten leichten Elemente in schier unerschöpflicher Häufigkeit. Könnten wir also die Bedingungen, wie sie im Innersten der Sonne vorherrschen, auf der Erde reproduzieren, stünde uns eine unbegrenzte Energiequelle zur Verfügung. Nur, wie kann das gelingen?

Die pp-Reaktion ist die Hauptquelle für Sonnenenergie. In ihr verschmelzen 4 Wasserstoffkerne zu einem Heliumkern. (Gamma Ray - Gammastrahlen)

Die Sonne auf Erden

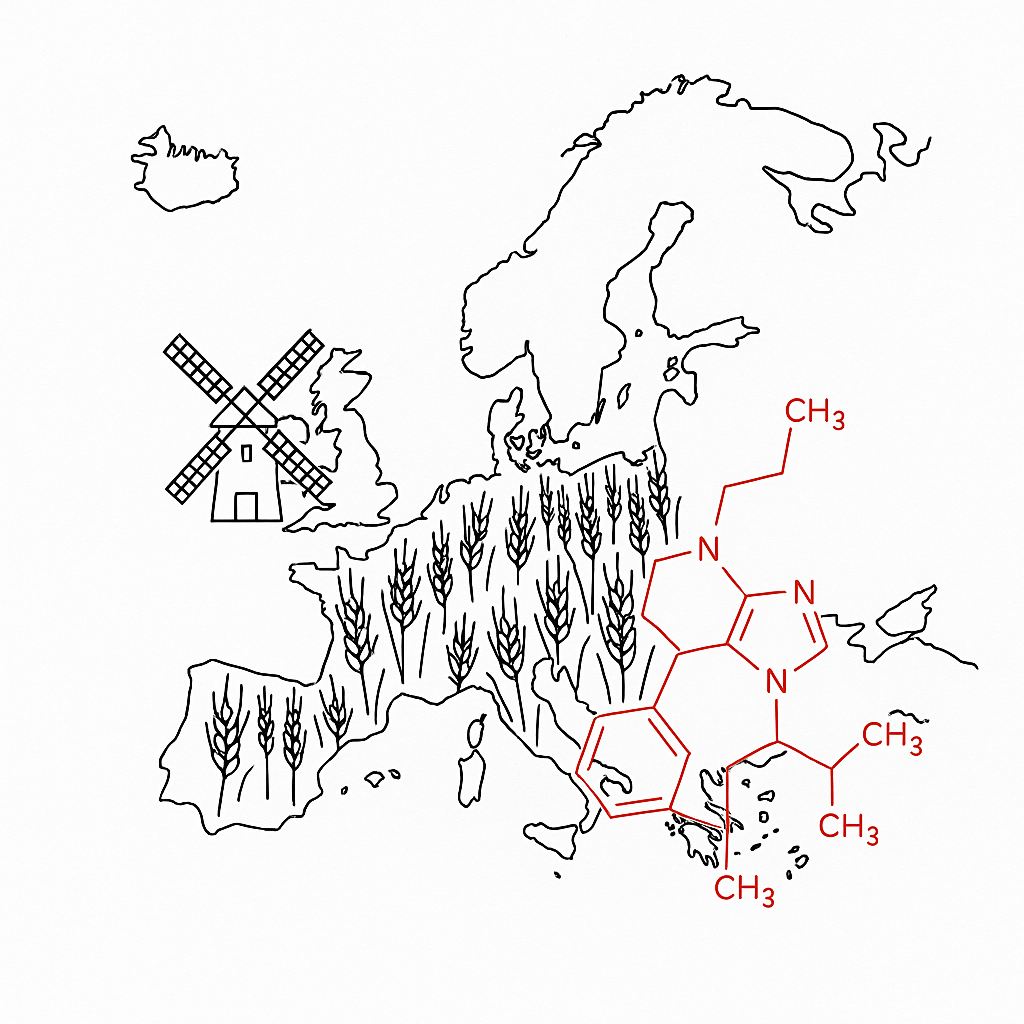

Fusionsreaktoren sollen Kernfusion kontrolliert auf der Erde ablaufen lassen. Wie der Sonne würde auch uns Wasserstoff als Brennstoff dienen. Allerdings nicht herkömmlicher Wasserstoff. Es hat sich herausgestellt, dass sich vor allem zwei Isotope des Wasserstoffs für die Kernfusion eignen: Deuterium und Tritium. Als Isotope werden Kerne bezeichnet, die die gleiche Protonenzahl, aber unterschiedliche Neutronenanzahl haben. Während Deuterium auf der Erde sehr häufig vorkommt, etwa im Meerwasser, ist Tritium problematischer: Einerseits ist es radioaktiv, andererseits kommt es auf der Erde beinahe nicht vor. Eine Alternative wäre Helium-3, ein Helium-Isotop, das in großen Mengen am Mond vorkommt. Doch nachdem Minen am Mond eher unrealistisch sind, will man sich eines Tricks bedienen, um das fehlende Tritium herzustellen. Ein laufender Fusionsreaktor erzeugt Neutronen, die aus seinem Inneren austreten und die Energie der Fusion wegtragen. Umgibt man den Reaktor mit einer Schicht aus Lithium, können diese Neutronen dort Kernreaktionen auslösen, die Tritium erzeugen. Das setzt aber voraus, dass die Fusion im Reaktor bereits läuft!

Die vielversprechendste Methode, um Kernfusion auf Erden zu nutzen, ist durch einen magnetischen Einschluss. Die Grundidee ist, ein Gemisch aus Deuterium- und Tritium-Gas zu erhitzen und mittels Magnetfelder so lange zu komprimieren, bis die Fusion einsetzt. Doch es ist unglaublich herausfordernd, diesen Einfall zu realisieren. Um die Fusion bei technisch erreichbaren Drücken auszulösen, muss das Gas auf 150 Millionen Grad Celsius erhitzt werden, etwa das Zehnfache der Temperatur im Kern der Sonne! Da das heiße Gas die Reaktorwände nicht berühren darf, da es sonst wieder abkühlt, muss es in der Schwebe gehalten werden. Glücklicherweise geht Gas bei so hohen Temperaturen in einen neuen Aggregatzustand über, es wird zum Plasma. Im Plasma sind alle Ladungsträger frei, dadurch kann es mit elektromagnetischen Feldern manipuliert werden. Im Fusionsreaktor wird also das Plasma durch Magnetfelder eingeschlossen, erhitzt und komprimiert. Darum sehen Fusionsreaktoren auch aus wie gewaltige Metalldonuts: Außen befinden sich die supraleitenden Magnetspulen, die auf wenige Grad über den Absoluten Nullpunkt herabgeführt werden müssen. (Bethge et al., 2008)

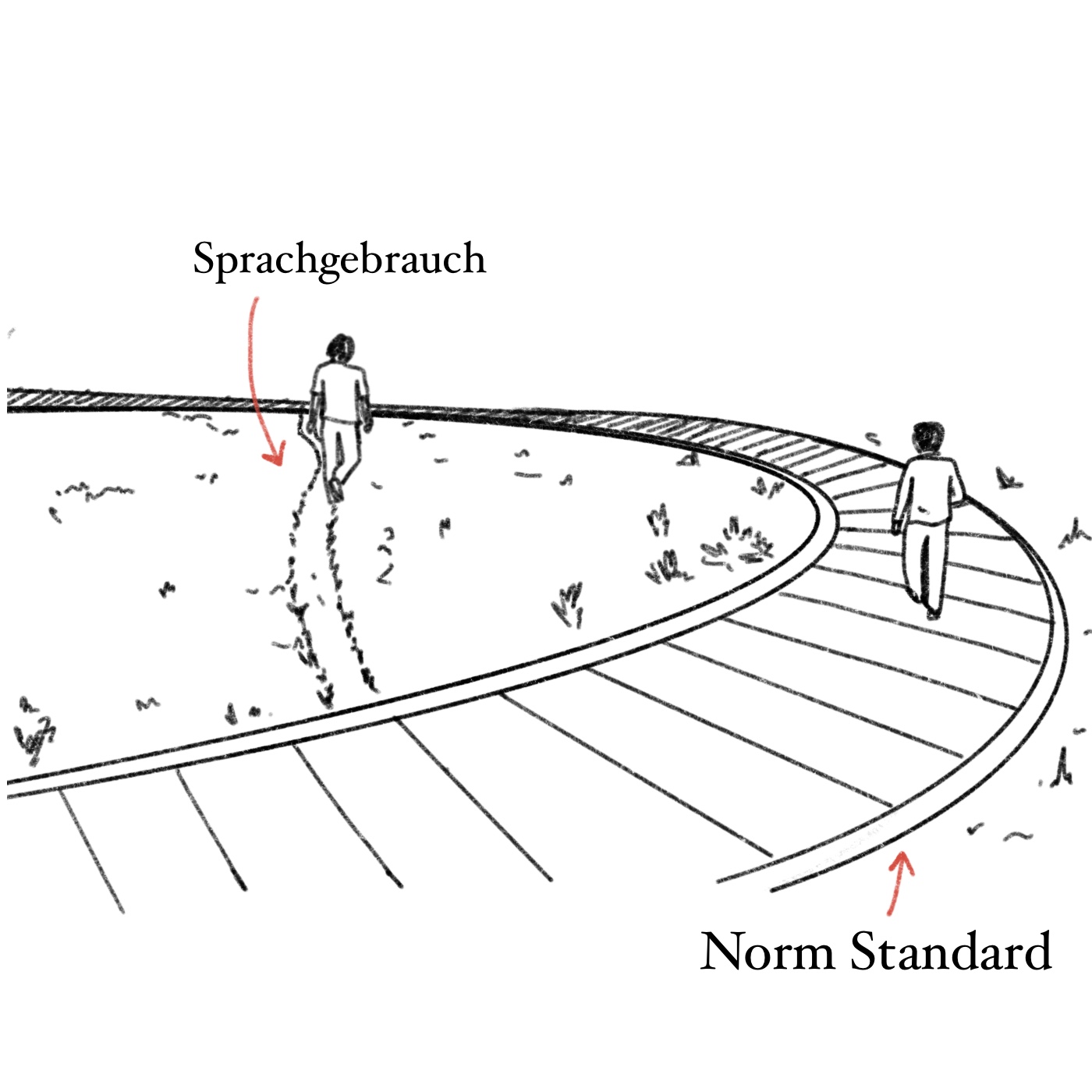

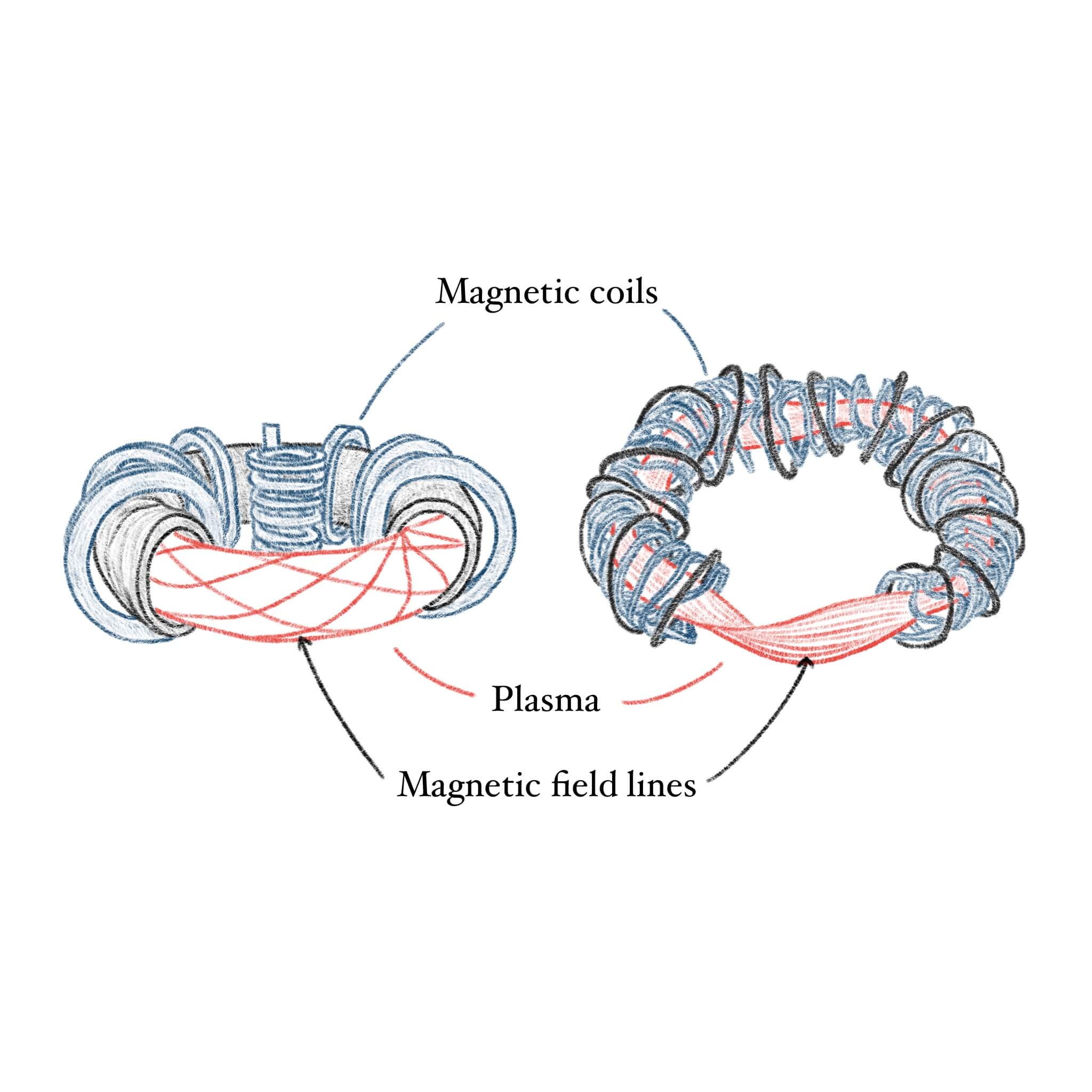

Damit das Plasma sicher im Magnetfeld eingeschlossen ist, muss es schraubenförmig verdrillt sein. Um diese Anforderung zu erfüllen, kann entweder elektrischer Strom durchs Plasma geschickt werden, dessen eigenes Magnetfeld mit den Spulen interagiert und die Verformung hervorruft, oder die Spulen selbst haben die nötige Form. Beide Möglichkeiten werden momentan erprobt: Tokamaks nutzen die erste Methode und haben im Zentrum ihres Donuts eine weitere Spule, die den nötigen Strom im Plasma induziert. Stelleratoren hingegen haben kompliziert geformte Spulen, wodurch der Reaktor an das Möbiusband erinnert. Tatsächlich können Tokamaks aber nur pulsweise betrieben werden, ein klarer Nachteil gegenüber Stelleratoren, die einen kontinuierlichen Betrieb ermöglichen. Gegen ihre kommerzielle Nutzung sprechen jedoch die aufwendige Konstruktion und Wartung der Stellerator-Spulen. Doch das Verdrillen des Magnetfelds allein reicht nicht aus, um das Plasma zu stabilisieren. Das heiße Gas ist ein chaotisches System. Immer wieder muss daher das Magnetfeld angepasst werden, eine Aufgabe, die wohl nur eine künstliche Intelligenz mit genügender Präzision und Schnelligkeit bewältigen kann. Forscher:innen im schweizerischen Lausanne ist hier gerade ein großer Schritt gelungen, indem sie erfolgreich Machine Learning nutzten, um das Plasma in ihrem Forschungsreaktor zu stabilisieren. Doch bis der magnetische Einschluss gut genug funktioniert, müssen noch viele Probleme behoben werden.

Welche Bauform sich auch durchsetzen wird: Die Energie der Kernfusion wird als Bewegungsenergie auf Neutronen übertragen, die bei der Verschmelzung der Wasserstoffkerne frei werden. Neutronen sind ungeladen und entkommen daher dem magnetischen Käfig ohne Energieverlust. Außerhalb des Torus treffen sie auf die Lithium-Schicht, an die sie ihre Bewegungsenergie abgeben. In Folge erhitzt sich das umgebende Kühlwasser und kann, wie in herkömmlichen Atomkraftwerken, zum Betrieb einer Turbine genutzt werden – es wird Strom erzeugt. Doch bis es so weit kommt, muss die Energiebilanz des Fusionsreaktors positiv sein. Bisher konnte dies noch nicht erreicht werden: Noch muss mehr Energie in den Betrieb des Reaktors gesteckt werden, als am Ende herauskommt.

Tokamaks (links) besitzen in ihrer Mitte eine weitere Spule, die Strom in das Plasma induziert. Die verdrillten Stelleratoren (rechts) ermöglichen einen kontinuierlichen Betrieb, sind jedoch aufwendiger in der Herstellung. (Magnetic coils - Magnetspulen; Magnetic field lines - Magnetische Feldlinie)

Kernfusion für die Umwelt?

Fusionsenergie ist noch lange nicht serienreif. Expert:innen erwarten Fusionsreaktoren mit positiver Energiebilanz erst Mitte des Jahrhunderts. Angesichts dieser Schwierigkeiten und Zeiträume kann man infrage stellen, ob sich die Forschung an der Kernfusion wirklich lohnt. Wieso eine Technologie entwickeln, die vielleicht nie Strom erzeugen wird, wenn wir bereits funktionierende Kraftwerksmodelle haben? Ist das Geld in die Entwicklung von effizienteren Photovoltaikanlagen nicht besser investiert? Zunächst muss sich das nicht ausschließen, andererseits gibt es viele Anreize dafür, Fusionsenergie kommerziell nutzbar zu machen. Denn Fusionskraftwerke wären nicht nur CO₂-neutral, sie sind auch im Vergleich mit Kernkraftwerken sicherer. Eine im Kernkraftwerk ablaufende Kettenreaktion kann mitunter zu einer Kernschmelze führen, etwa wenn bei Stromausfällen die Kühlung des Reaktors zusammenbricht. Im schlimmsten Fall können so große Mengen Radioaktivität freigesetzt werden. Außerdem entsteht im Reaktorbetrieb hoch radioaktiver Abfall, der für Jahrmillionen verwahrt werden muss und ebenso ein Gesundheitsrisiko darstellt.

Würde die Stromversorgung eines Fusionsreaktors unterbrochen, hätte dies keine schwerwiegenden Folgen: Die Magnetfelder, die das Plasma zusammenhalten, würden verschwinden, wodurch sich das Gas ausdehnt, dabei aber abkühlt. Es würde also nichts passieren. Selbst wenn der Torus durch einen Unfall beschädigt wird, und das radioaktive Tritium entweicht, wäre keine langfristig Verstrahlung der Umgebung zu befürchten, da Tritium nur schwach strahlt und eine kurze Halbwertszeit besitzt. Das bedeutet aber nicht, dass bei Fusionsreaktoren kein Atommüll anfallen würde. Die bei der Fusion frei werdenden Neutronen lösen in der Verkleidung des Torus viele Kernreaktionen aus, was einerseits das Material ermüdet und es andererseits radioaktiv macht. Diese Verkleidung müsste immer wieder ausgetauscht werden und wäre dann Atommüll. Doch im Vergleich mit Kernkraftwerken ist die Menge an radioaktivem Material viel geringer und die Strahlung weniger stark. Kernfusion könnte also tatsächlich eine umweltfreundliche Energiequelle sein, die von unerschöpflichen Ressourcen zehrt. Das ist Grund genug, an ihrer Verwirklichung zu forschen. Doch eines muss klar sein: Für die Bekämpfung der Klimakrise wird Kernfusion zu spät kommen.

Unsere Gesellschaft muss bereits deutlich vor 2050 klimaneutral sein, um die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise einzudämmen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir erneuerbare Energieträger massiv ausbauen, unsere Wirtschaftsweise und Transportgewohnheiten ändern und in die Erforschung neuer Speichertechnologien investieren. Damit sollten wir jetzt anfangen. Dennoch verweisen kritische Stimmen stets auf künftige Innovationen, die dann schon irgendwie das Klima retten werden. Unter anderem wird hier die Kohlenstoffrückgewinnung oder eben auch Fusionsenergie genannt. Doch wir dürfen auf solche Verzögerungstaktiken nicht hereinfallen. Warten wir auf Innovationen, werden wir den Klimakollaps nicht mehr aufhalten. Idealerweise wird so bald wie möglich das in der fossilen Industrie gebundene Kapital in den Ausbau der Erneuerbaren und in die Erforschung von Kernfusion gesteckt. Dann könnte Fusionsenergie tatsächlich die Welt von Morgen antreiben. Damit es diese Zukunft aber überhaupt gibt, müssen wir jedoch schon jetzt handeln.

Bethge, K., Walter, G., & Wiedemann B. (2008). Kernphysik. Springer-Verlag.

DOI 10.1007/978-3-540-74567-9

- Website des ITER Projekts

- Das EU-Kernfusions Projekt

- Fusionsforschung an der Österr. Akademie der Wissenschaften

- Stellerator des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik

.jpg)