Warum das wichtig ist: Rechtspopulistische Parteien sind auf dem Vormarsch, der Nationalismus erlebt eine Renaissance und ein neuer Illiberalismus greift in Europa um sich. Ein Blick auf die Politik Polens in den letzten dreißig Jahren – von der Wende zu einem demokratischen, kapitalistischen Staat bis hin zu einem EU-Mitglied, dessen Rechtsstaatlichkeit in Gefahr ist – kann dabei helfen, zu verstehen, wie solche Phänomene entstehen - und warum sie so gefährlich sind.

31 Jahre nach der Wende

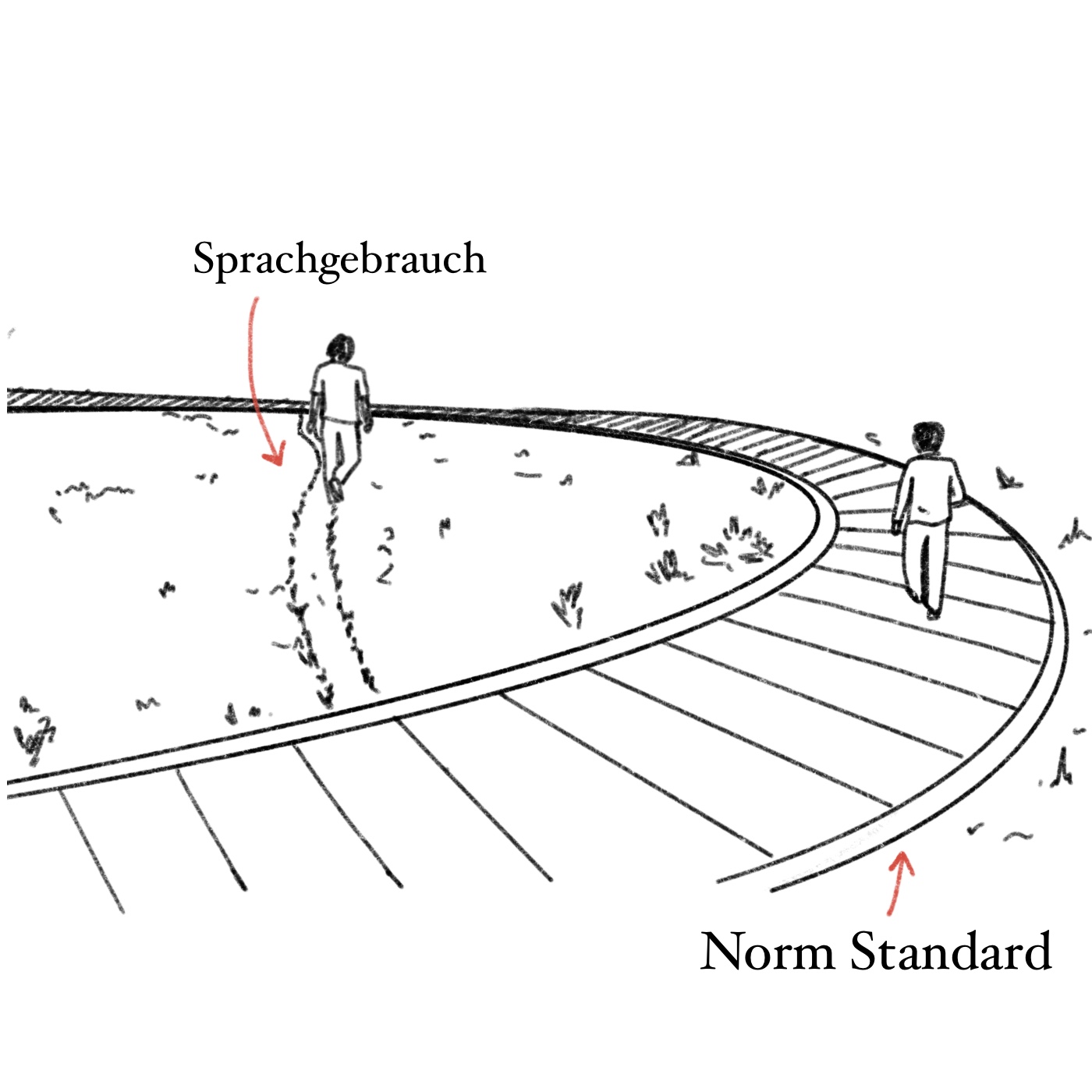

Rzeczpospolita Polska [Republik Polen], April 2020: Während weltweit eine Pandemie ausgebrochen ist, sich der Corona-Virus ebenso in Polen immer weiter ausbreitet und der Staat vor einer noch nie dagewesenen Ausnahmesituation für medizinische Versorgung, Wirtschaft und Sozialleben steht, beschäftigt sich der Sejm, das polnische Parlament, mit einem Thema, dessen Behandlung zu jenem Zeitpunkt außenstehenden Beobachter:innen bizarr erscheinen mag: Wie können Präsidentschaftswahlen am 10. Mai durchgeführt werden? Forciert wird die Einhaltung des geplanten Termins in Zeiten der Pandemie durch die herrschende PiS [Prawo i Sprawiedliwość; auf Deutsch: Recht und Gerechtigkeit], allen voran durch den einfachen Sejm-Abgeordneten und Parteivorsitzenden Jarosław Kaczyński. Diese Konstellation steht symptomatisch für die heutige Gesamtsituation des polnischen Staates: Die Politik steht hier mittlerweile über dem Recht. Ob Polen noch ein Rechtsstaat ist, muss bezweifelt werden. Der EuGH prüft schon seit Längerem den Zustand der Justiz in Polen und ob die Rechtsstaatlichkeit des Staates gesichert ist. Die strikte Trennung zwischen Legislative und Judikative ist spätestens seit März 2016 nicht mehr gegeben: Zu jenem Zeitpunkt übernahm der amtierende Justizminister Zbigniew Ziobro auch das Amt des Generalstaatsanwalts. Die PiS arbeitet seit ihrer Machtübernahme sukzessive an einer fragwürden Justizreform. Inzwischen hat sie u.a. mehrere Richter:innen entlassen, die Macht über das Verfassungsgericht übernommen und ein stark kritisiertes „Maulkorbgesetz“ für Richter:innen eingeführt.. Zudem könnte Polen bald schon kein demokratischer Staat mehr sein. Sollten diese Wahlen tatsächlich stattfinden, werden sie voraussichtlich einer fairen demokratischen Abstimmung nicht gerecht. Die PiS versucht damit eine Wende weg von einer Demokratie hin zum autoritären Staat in der Manier eines Viktor Orbán durchzuführen.

Einst galt Polen unter den neuen, 2004 der EU beigetretenen Ländern als Vorzeigebeispiel für Prosperität; heute ist es, was Rechtsstaatlichkeit und Demokratie betrifft, gemeinsam mit Ungarn eines der größten Sorgenkinder der EU. Wie kam es dazu? Polen scheint ein perfektes Beispiel für Prozesse zu sein, die in anderen post-sozialistischen Ländern Ostmitteleuropas stattfanden und -finden. Prozesse, gegen die auch Resteuropa nicht immun ist.

Abbildung 1: Der Sejm, das polnische Parlament, ist eine der ältesten Parlamentseinrichtungen der Welt

„Freiheit, Gleichheit, Solidarität“

Für die Erklärung dieser Prozesse reicht es nicht aus, zum vielgefeierten, wohl teilweise überbewerteten Zäsur-Jahr 1989 zurückzugehen. Anzusetzen ist bereits in den 1980er-Jahren, denn in dieser Zeit tauchte ein Versprechen auf, das bis heute im Narrativ rund um die gesellschaftliche Transformation verwertet wird – die Freiheit. Liberté, égalité, fraternité – „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ lautete ja schon die Parole der Französischen Revolution. Heute funktioniert der Spruch oft auch in der Übersetzung „Freiheit, Gleichheit, Solidarität“ um „Brüderlichkeit“ geschlechtsneutral auszudrücken und die Frau miteinzuschließen. So kann man ideengeschichtlich den Begriff der „Solidarität“ als Weiterentwicklung des Begriffs „Brüderlichkeit“ betrachten (Horn, 2017). Eben der Umgang mit und die Entfaltung dieser drei Werte sind für die Entwicklung Polens in den letzten rund dreißig bis vierzig Jahren maßgeblich. Im sozialistischen Polen gelang es der politischen Opposition, ein einheitliches, vereinendes Narrativ gegen das Regime zu etablieren: Es ging um Freiheit. Die Opposition strebte gleichzeitig nach der Befreiung der Nation sowie nach sozialer Diversität, denn das autoritäre sozialistische System unterdrückte sowohl die Freiheit des Individuums als auch das öffentliche Manifestieren eines kollektiven, traditionell polnischen (katholischen) Nationalstolzes. Mit dem Versprechen der Freiheit und damit einhergehend eines besseren Lebens konnten sich alle identifizieren ‒ ein breites Kollektiv wurde mobilisiert.

Neue Realität

Doch das hoffnungsvolle Versprechen sollte schon in der ersten Hälfte der 1990er Jahre enden, seitdem fungierte die immer bescheidener werdende Freiheit als Alibi für die wirtschaftliche Transformation. Polen wurde zu einer „post-transformatorischen Gesellschaft“ (Segert, 2013, S. 222), die stark durch die Hinterlassenschaft sowohl des Staatssozialismus als auch des Transformationsjahrzehnts geprägt ist. Die Transformation brachte Nachteile vor allem für große Gruppen – Arbeiter:innen in traditionellen Industrien, in der Landwirtschaft oder der Schwerindustrie, sowie für Frauen allgemein – die Frauenquote sank dramatisch und viele Frauen verloren ihren Arbeitsplatz an Männer. Vorteile ergaben sich vor allem für Angehörige der politischen und kulturellen Eliten, die die Vorzüge der politischen und ökonomischen Freiheit auszunutzen wussten und die ihnen tatsächlich etwas brachte, im Unterschied zu vielen Arbeiter:innen, für die Freiheit vor allem in einem größeren Zugang zu Konsumgütern bestand, die sie sich aber gleichzeitig nicht leisten konnten. Außerdem profitierten von der Transformation kleine Gruppen von Menschen, die im sozialistischen System in ihrer Leistungsfähigkeit beschränkt waren und ihre Ideen nicht entfalten konnten, etwa Unternehmer:innen, Menschen mit am Arbeitsmarkt gefragten Fähigkeiten, oder die vorsozialistische Oberschicht, die durch Restitution Geld errang. (Segert, 2013)

Zwei Narrative

Diese Auswirkungen der Transformation waren maßgeblich für die Entwicklung der die öffentliche Debatte bestimmenden, realitätskonstituierenden Narrative verantwortlich. Nach 1989 spaltete sich die zuvor vereinte Opposition in zwei dominante politische Narrative: 1. das traditionalistische (konservative) Narrativ über die Befreiung der Nation und 2. das modernistische (liberale) Narrative über die soziale Diversität (Czapliński, 2009). Die beiden Narrative sind im heutigen Polen nach wie vor vorherrschend und aufgrund des sozialistischen Erbes nicht einfach in Links und Rechts zu trennen.

Unter den Intellektuellen herrschte vor allem das modernistische Narrativ vor, welches, um es vorwegzunehmen, auf lange Sicht durch das vermeintliche, aber nicht abwendbare Bündnis mit dem Neoliberalismus zu seinem eigenen Fiasko beitragen sollte. Die polnische Literatur und Kultur entwickelten ein Konzept einer neuen, pluralistischen Gesellschaft. Diese Vorstellung war in fast allen Kulturbereichen zu finden und signalisierte, dass die soziale Kommunikation nicht mehr in die dichotome Teilung zwischen Macht und Opposition, in der die polnische Symbolkultur nach dem Ausrufen des Kriegsrechts (1981-1983) stecken geblieben zu sein schien, passte. Man distanzierte sich von der oppositionellen Solidarność-Bewegung, den oppositionellen Eliten und der Kirche, war jedoch gegen das Regime und somit immer noch mit der Opposition vereint. Schon zwischen 1985 und 1989 etablierten sich zahlreiche literarische Werke, die diesem Narrativ folgten bzw. es konstituierten, wie „Sublokatorka“ (1985) [„Die Untermieterin“; 1986] von Hanna Krall oder „Początek“ (1986) [„Die schöne Frau Seidenmann“; 1988] von Andrzej Szczypiorski. Diese Texte konzentrieren sich auf die zuvor Repressierten und erschaffen damit ein Narrativ, das nun den Unterdrückten eine Stimme gibt. Eine ähnliche Rolle nimmt der Film „Shoah“ (1985) von Claude Lanzmann ein, der die Gleichgültigkeit bzw. Grausamkeit der Polen gegenüber den Juden während des Holocaust dokumentierte. Diese Kulturprodukte sind Teil der Etablierung eines modernistischen Narrativ und fangen die Geschichte der Transformation von Einheit zu Pluralität ein (Sławiński, 1994; Janion, 1996; Jarzębski, 1998). Auf diese Weise entstand die Idee einer pluralistischen Demokratie, die sich auf Toleranz gegenüber dem Anderen gründet. Ihr Eckpfeiler sollte die Erinnerung an die verheerende Gleichgültigkeit gegenüber Minderheiten sein. Diese Idee hätte eine Chance auf Erfolg gehabt, wenn ihr der Prozess der Modernisierung der polnischen Religiosität sowie des Geschichtsbewusstseins, die Umgestaltung der Schulbildung und der Alltagsgewohnheiten gefolgt wäre. Doch die Gesellschaft entwickelte sich in eine entgegengesetzte Richtung: Die von der Literatur überlieferte emanzipatorische Geschichte wurde „zum moralischen Kronleuchter der neuen Rechtskultur“ (Czaplinski, 2017, S. 3). Die polnische Emanzipationskultur begann sich ihrer Schuld bei der Beteiligung am Holocaust sowie der Unterdrückung der Minderheiten bewusst zu werden. Frauen, sexuelle und ethnische Minderheiten (Jüd:innen, Ukrainer:innen, Roma etc.) wurden nun in den Mittelpunkt der Narrative gestellt und sollten darin den ihnen gebührenden Platz erhalten. Dieser marginalisierte Andere betrat jedoch keine gleichberechtigte Welt, denn der Andere stellte für die hegemonialen Kräfte immer noch eine Gefahr dar. So sollte die späte Wiedergutmachung in der unfreiwilligen Zusammenarbeit mit der kapitalistischen Transformation und dem Neoliberalismus münden (Czaplinski, 2017): Die Freiheit des Anderen und somit jedes Einzelnen in seiner Individualität wurde mit der Selbstverantwortung des Einzelnen am freien Markt gleichgesetzt.

Abbildung 2: Die polnische Gewerkschaft Solidarność (deutsch: Solidarität) war maßgeblich an der Revolution 1989 beteiligt

Von Siegern und Verlierern

Unterdessen fühlte sich eine andere Gruppe von den Machttragenden ausgeschlossen und von der Transformation betrogen: Ab Mitte der 1990er Jahren traten die „Armen“ – Arbeitslose, Arbeiter:innenkinder, Sozialabsteiger:innen, „Transformationsverlierer:innen“ – immer stärker in den öffentlichen Diskurs. Dabei ging es nur bedingt um rein ökonomische Sachverhalte, wichtig war vor allem die mangelnde soziale Anerkennung, die diesen Gruppen nun im sich entwickelnden Neoliberalismus zukam (Ther, 2019; Polanyi, 1973). Diese Tendenzen des Neoliberalismus treten ebenso in anderen Ländern auf: In Polen ist es der „nieudacznik“ [Verlierer“], in Deutschland der „Hartzer“ und in den USA der „white trash“. Obwohl es schon immer Menschenverachtung in allen sozialen Schichten gab, werden soziale Distinktion und das Treten nach unten im Neoliberalismus systematisch (Ther, 2019), wobei sich diese Gruppen wertlos und ausgeschlossen fühlen und nach einem neuen identitätsstiftenden und ihren Wert hebenden Bezugspunkt suchen. Diese Menschen konnten sich keinesfalls in dem modernistischen Narrativ der Pluralität (kulturell: Diversität) und der Individuation (wirtschaftlich: Neoliberalismus) wiederfinden, wodurch ein anderes Konzept in den Mittelpunkt rückte – die Nation, die von Anfang an im traditionalistischen Narrativ eine große Rolle spielte. So entstand das Paradox des Systemwechsels: Die politische Transformation in Richtung Demokratie und Kapitalismus in Ostmitteleuropa begann mit kollektiven, zivilen Bewegungen wie der Solidarność und der Mobilisierung des Proletariats und der Bauernschaft, konnte aber erst durch ihren vermeintlichen Untergang voll erreicht werden. Die neoliberale Rhetorik bezog ihre Legitimität aus der Philosophie des Pluralismus des modernistischen Narrativ und nahm diese als Geisel. Die neoliberale Strategie übertrug zunehmend mehr Verantwortung auf das Individuum und nahm sie dem Staat weg. Eine solche Umwandlung der Gesellschaft in lauter individuelle Einheiten musste vor allem in der Demontage kollektiver Einheiten, vor allem der sozialen Klassen, enden. (Czapliński, 2017: 5) Zudem führte es dazu, dass sich immer mehr Menschen als vom System ausgeschlossen und wertlos fühlen mussten, denn so wurden sie behandelt. Der Wert der Freiheit, der sich vor allem in der Liberalisierung des Marktes und des Individuums mit seiner Verantwortung für ökonomischen Erfolg zeigte, wurde also den „Sieger:innen“ der Transformation zum Verhängnis und machte sie zu „Verlierer:innen“ des Kapitalismus – Ironie der Geschichte. Diese betrogenen Klassen (man würde heute sozialen Milieus sagen) sahen den Grund für ihren Niedergang jedoch nicht so sehr im Neoliberalismus, sondern in den Akteuren der Pluralität des modernistischen Narrativ – den Anderen: den ethnischen und sexuellen Minderheiten sowie den (emanzipierten) Frauen. Hier gab es keinen Platz mehr, um sich auf einen positiven Umgang mit dem Andern zu konzentrieren, diese mussten erneut ihre alte Funktion einnehmen – als Sündenböcke und Unterdrückte.

Hin zu einer neuen Wende?

Die durch die Dominanz der vermeintlichen Freiheit ausbleibenden Werte Gleichheit und Solidarität sollten nun von den Trägern des traditionalistischen Narrativ aufgegriffen werden und in der letzten Dekade ihren Höhepunkt erreichen. Die 2015 an die Macht gekommen PiS konnte diese Werte durch soziale Transfers und eine nationalistische Rhetorik aufleben lassen, wodurch sie eine Inflation des Nationalstolzes verursachte und viele zuvor Exkludierte in ihrer Situation ansprach und abholte. Das auf dem Martyrium des polnischen Volkes beruhende, von der PiS auf konservativen Leitbildern aufgebaute, aktualisierte Narrativ beinhaltet moralische Eckpfeiler wie die Notwendigkeit eines starken Staates, den Fokus auf die polnische Geschichte und die katholische Tradition und die Ablehnung der Kompromisse von 1989, die zu einem Wechsel des politischen Systems führten. Als Gründungsmythos gilt der Flugzeugabsturz in Smoleńsk am 10. April 2010, bei dem der ehemalige polnische Präsident Lech Kaczyński, Zwillingsbruder des nun nicht de iure, jedoch de facto herrschenden Jarosław Kaczyński, sowie viele andere polnische Politiker ums Leben kamen. So befindet sich Polen knapp dreißig Jahre nach 1989 in einer Situation, in der die hart umkämpfte Freiheit in den Hintergrund gerückt ist, um Gleichheit und Solidarität (Solidarność!) einzuführen, wenn auch nur bedingt, denn die Werte gelten für eine ganz bestimmte Gruppe.

Visionen für die Zukunft

Die zwei dargestellten Narrative haben zu einer Spaltung der Gesellschaft geführt und die Ungleichheiten auf diskursiver Ebene verstärkt, infolgedessen scheinen sie verbraucht und kontraproduktiv. Um sie zu überwinden und neue politische sowie gesellschaftliche Entwürfe zu realisieren, wird seit einiger Zeit der Ruf nach einem neuen vereinenden, solidarischen Narrativ nicht nur in Polen immer stärker. Die Zeit wird zeigen, ob Polen, die Europäische Union und andere Länder ein solches hervorbringen können oder ob ihnen doch der Mut sowie die Ideen- und Wirkungskraft fehlen.

Die derzeitige Corona-Krise könnte diesen Prozess beschleunigen: Krisen sind Zeiten in denen Menschen Visionen brauchen und sie entwickeln: Krise als Gefahr und Chance. Der weltweite Ausnahmezustand könnte in vielen Ländern für gesellschaftliche Veränderungen sorgen. Auch in Polen könnte er für einen Umbruch genutzt werden ‒ bekanntlich stirbt die Hoffnung ja zuletzt. Sie ist aber gleichzeitig, nach einem polnischen Sprichwort, die Mutter der Dummen – so könnte die derzeit herrschende Regierung die Krise dazu nützen, Polen in einen autoritären Staat zu verwandeln. Ähnliches könnte in anderen Ländern passieren. Heute steht alles noch im Konjunktiv: Die Geschichte wird zeigen, in welche Richtung sich die zwei dominierenden Narrative entwickeln oder ob sie bald schon der Vergangenheit angehören werden.

Magdalena Baran-Szołtys ist promovierte Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und forscht am Research Center for the Study of Transformations (RECET) der Universität Wien und am Institut für die Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts der Universität Warschau zu Reisen, Ungleichheits- und Transformationsnarrativen, der Beziehung zwischen Literatur und Politik sowie Ostmitteleuropa. Für ihre akademische Arbeit erhielt sie u. a. das Literar-Mechana-Forschungsstipendium und das Hertha-Firnberg-Stipendium des FWF. Sie ist Vorstandsmitglied des Frauen*Volksbegehrens 2.0 und der Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur. Mehr über ihre wissenschaftliche Biographie könnt ihr in diesem Porträt lesen.

Folge Magdalena auf twitter für Literatur und Politik aus Polen und Österreich!

- Zunächst zu einem Grundbegriff - Literaturwissenschaftler Müller-Funk über Narrative: Ein Begriff in aller Munde (standard)

- Ein detaillierter Bericht über die kritisierte Justizreform in Polen: Die Lage der Rechtstaatlichkeit und Justin in Polen (bpb)

- Czapliński, Przemysław (2017): Kontrspołeczeństwo i kultura. In: Forum Przyszłości Kultury 2017,

http://forumprzyszloscikultury.pl/upload/przemyslaw-czaplinski-kontrspoleczenstwo-i-kultura656.pdf [11.04.2020].

- Czapliński, Przemysław (2009): Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa: W.A.B..

- Horn, Christoph (2017): Freiheit – Gleichheit – Solidarität. In: Kühnhardt, Ludger & Mayer, Tilman (Hrsg.): Bonner Enzyklopädie der Globalität. Wiesbaden: Springer VS.

- Janion, Maria (1996): Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś. Warszawa: Sic!.

- Jarzębski, Jerzy (1998): Po eksplozji. In: Odra 6, S. 27–33.

- Polanyi, Karl (1973): The Great Transformation: Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

- Segert, Dieter (2013): Transformationen in Osteuropa im 20. Jahrhundert. Wien: Facultas/UTB.

- Sławiński, Janusz (1994): Zanik centrali. In: Kresy 18, S. 14–16.

- Ther, Philipp (2019): Das andere Ende der Geschichte. Über die Große Transformation. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Erwähnte Romane:

- Krall, Hanna (1985): Sublokatorka. Kraków: Oficyna Literacka.

- Krall, Hanna (1986): Die Untermieterin. Frankfurt/Main: Neue Kritik.

- Szczypiorski, Andrzej (1986): Początek. Paris: Instytut Literacki.

- Szczypiorski, Andrzej (1986): Die schöne Frau Seidemann. Zürich: Diogenes.

.jpg)