Im privaten Umfeld, in Zeitungsberichten oder auf Social Media taucht sie immer wieder auf: die Klage über den angeblichen Verfall der deutschen Sprache. Artikel verschwinden, Sätze verkürzen sich, Personen sprechen einfach „falsch“ – und daraus entsteht schnell das Urteil eines sprachlichen Niedergangs. Diese Diagnose begegnet uns immer wieder.

Doch was sagt die Linguistik zu diesem Urteil? Kann hier wirklich von einem Verfall gesprochen werden oder handelt es sich um eine wiederkehrende Deutung sprachlicher Veränderung, die weniger über Sprache selbst als über gesellschaftliche Erwartungen aussagt?

Die Debatte um sprachlichen Verfall

Im Standard schreibt die Kultur- und Sozialanthropologin Ingrid Thurner (2022) über jene Debatten, in denen vereinfachte Ausdrucksformen oder andere sprachliche Neuerungen schnell als Symptome eines angeblichen Sprachverfalls gedeutet werden:

„Überhaupt finden Sprachpuristen viel Gelegenheit, den Sprachverfall zu beklagen, besonders wenn sie einem altertümlichen Bildungskanon huldigen. Eine solche bietet auch jenes Deutsch, das von Migranten, Geflüchteten und deren Nachkommen geschaffen wird (unpräzise auch "Ethnolekte" genannt). Es variiert je nach Herkunft der Sprecher, verändert sich ständig, gestaltet sich regional unterschiedlich, besticht durch grammatische Kreativität und fantasievolle Wortschöpfungen. Auf Artikel wird gern verzichtet, Vorwörter und Fürwörter werden für unnötig gehalten[.]“

Besonders häufig richtet sich die Klage auch gegen das Englische beziehungsweise den zunehmenden Einfluss der Anglizismen. Diese werden häufig als Zeichen dafür gedeutet, dass das Deutsche an Eigenständigkeit verliert. Wie verbreitet diese Wahrnehmung ist, zeigt eine aktuelle Studie des Meinungsforschungsinstituts IMAS aus dem Jahr 2024. In der repräsentativen Umfrage äußerte ein beträchtlicher Teil der Befragten Unbehagen gegenüber dem zunehmenden Gebrauch englischer Lehnwörter im Alltag. Zwar ist die Ablehnung gegenüber Anglizismen im Vergleich zu früheren Erhebungen etwas zurückgegangen, doch die Sorge um einen Verlust sprachlicher Eigenständigkeit bleibt in großen Teilen der österreichischen Bevölkerung bestehen. Sprachwandel ist damit weniger ein linguistisches als ein emotionales Thema – eines, über das zuverlässig diskutiert wird, sobald jemand „cringe“, „hayde“ oder „gemma Billa“ sagt.

Perspektivenwechsel

Die Studie und Thurners Artikel sind nur zwei von vielen Beispielen, die verdeutlichen, wie stark die Vorstellung eines sprachlichen Niedergangs im öffentlichen Diskurs verankert ist. Die Sprachwissenschaft setzt an diesem Punkt jedoch anders an: Sie begreift sprachliche Veränderung nicht als Defizit, sondern als etwas, das erklärt werden will. Um das zu tun, muss zunächst bestimmt werden, in welchem Rahmen die deutsche Sprache ganz im Allgemein betrachtet wird. Die grundlegendsten Unterscheidungen beziehen sich auf Raum und Zeit.

Diatopisch, also räumlich betrachtet, zeigt sich bereits innerhalb des deutschen Sprachraums eine deutliche Differenzierung. Dazu gehören zum Beispiel die vielen verschiedenen Dialekte in Österreich sowie das sogenannte „Niederdeutsch“, das im Norden Deutschlands gesprochen wird. Es unterscheidet sich vom Hochdeutschen nämlich nicht nur im Klang oder Wortschatz, sondern in grundlegenden grammatischen Strukturen. Sprachgeschichtlich ist es dem Englischen sogar näher verwandt als dem Hochdeutschen. Dass Hoch- und Niederdeutsch dennoch als eine Sprache wahrgenommen werden, ist weniger eine sprachliche als eine gesellschaftliche Entscheidung.

Hochdeutsch bezeichnet ursprünglich jene Formen des Deutschen, die im südlichen Teil des deutschen Sprachraums gesprochen wurden. Im Laufe der Geschichte setzte sich dieses Hochdeutsche als gemeinsame Schriftsprache durch. Heute wird Hochdeutsch deshalb im gesamten deutschen Sprachraum als allgemeine Standardsprache verwendet, auch wenn viele Menschen im Alltag anders sprechen.

Während die diatopische Perspektive den Fokus auf räumliche Unterschiede richtet, setzt die diachrone Sprachwissenschaft zeitlich an. Sie betrachtet Sprache nicht im Moment, sondern über längere Zeiträume hinweg. Erst dieser historische Vergleich macht sichtbar, dass Wandel kein Ausnahmezustand, sondern ein Grundmerkmal von Sprache ist – so musste sich unser heutiges Neuhochdeutsch auch erst aus dem Mittelhochdeutschen entwickeln.

Erklärungsansätze der Sprachwissenschaft

Mit dem sprachlichen Wandel selbst beschäftigt sich demnach die diachrone Sprachwissenschaft. Um diesen Wandel zu erklären, wurden im Laufe der Zeit unterschiedliche Modelle entwickelt, die jeweils andere Aspekte von Sprache in den Mittelpunkt stellen.

Zum Beispiel versteht ein früher und lange einflussreicher Zugang Sprache als Organismus. „Sprache habe man sich demnach wie ein Lebewesen vorzustellen, das entsteht (geboren wird), eine Blütezeit erlebt und ‚stirbt‘ (wie die ‚toten‘ Sprachen Latein und Altgriechisch)“ (Ernst, 2012, S. 20). Diese Denkfigur erklärt, warum Sprachwandel lange in Begriffen wie Wachstum, Blüte oder Verfall beschrieben wurde.

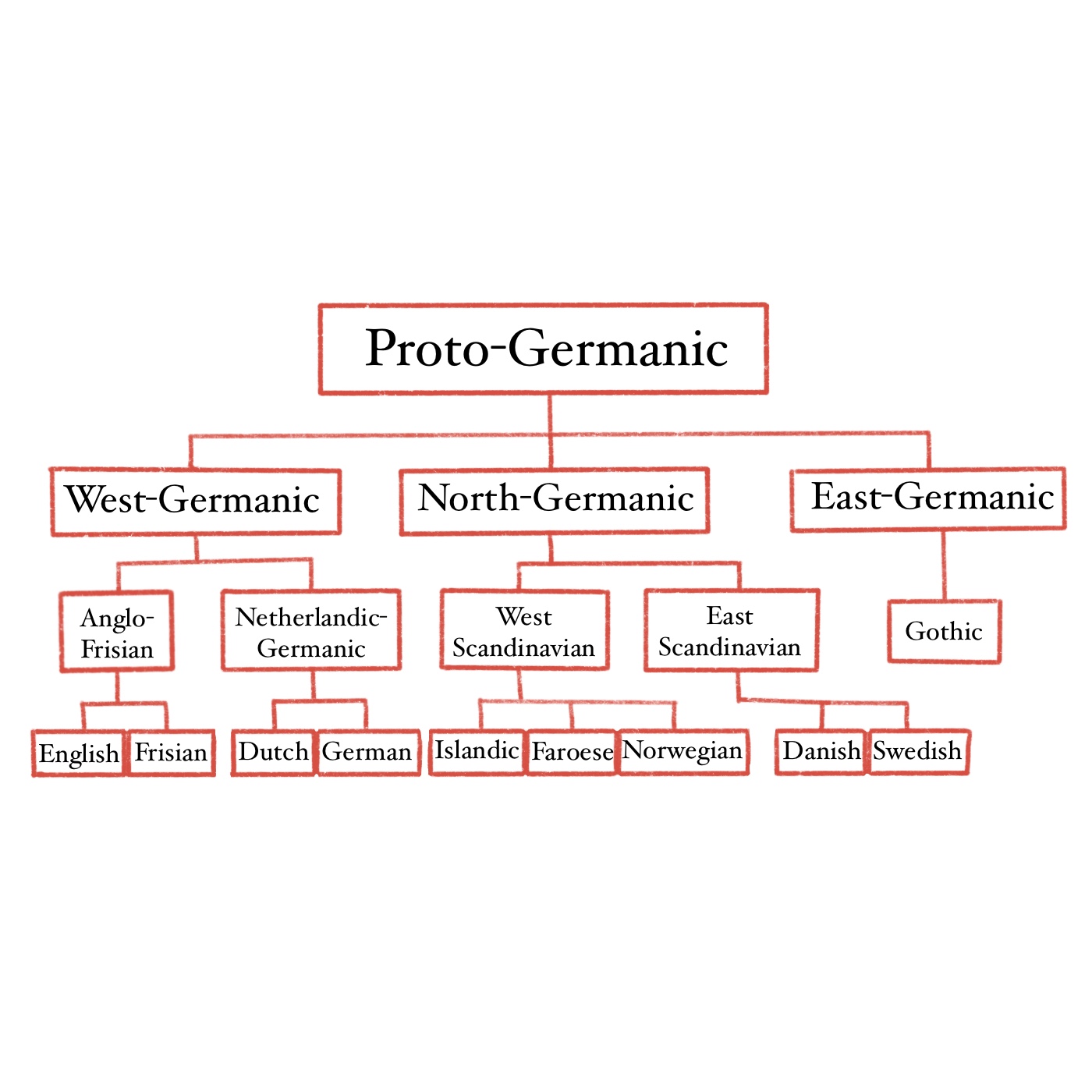

Ein weiterer zentraler Ansatz ist die sogenannte Stammbaumtheorie von August Schleicher (1861) – ein renommierter Sprachwissenschaftler des 19. Jahrhunderts. Sie geht davon aus, dass sich Sprachen wie genealogische Linien aus einer gemeinsamen Ursprache heraus entwickeln und sich durch räumliche Trennung der Sprecher allmählich aufspalten. Sprachverwandtschaft wird dabei als Abstammungsverhältnis gedacht, ähnlich wie bei einer Familie: Sprachen wie Deutsch und Niederländisch – ebenso wie Englisch – gelten als verwandt, weil sie historisch auf gemeinsame Ursprünge zurückgeführt werden können. Auf unseren Alltag bezogen, erklärt uns diese Theorie, warum sich verwandte Sprachen des Deutschen für uns deutschsprechende oft leichter erlernen lassen als strukturell weiter entfernte, wie etwa Chinesisch.

Vereinfachte Darstellung der genealogischen Verwandtschaft germanischer Sprachen. Der Sprachstammbaum veranschaulicht, wie sich aus einer gemeinsamen Ursprache unterschiedliche Sprachzweige entwickelt haben.

Die Stammbaumtheorie galt lange als einflussreich. Allerdings werden dabei sprachliche Kontakt- und Mischphänomene nur unzureichend erklärt. Als Reaktion auf diese Einschränkung wurde die Wellentheorie entwickelt, die insbesondere auf Johannes Schmidt (1872) zurückgeht. Sie beschreibt Sprachwandel nicht als klare Abspaltungslinien, sondern als Ausbreitung von Veränderungen, die sich wellenförmig über benachbarte Sprachräume hinwegbewegen. Das lässt sich besonders gut in Grenzregionen beobachten: Zum Beispiel hat jahrhundertelanger Sprachkontakt und Mehrsprachigkeit entlang der österreichisch-slowenischen Grenze zu wechselseitigen Einflüssen zwischen Deutsch und Slowenisch geführt – etwa im Wortschatz oder in bestimmten syntaktischen Mustern (also in der Art, wie Sätze gebaut werden). Ähnliche Kontaktphänomene lassen sich grundsätzlich in Grenzregionen beobachten, in denen unterschiedliche Sprachen dauerhaft aufeinandertreffen und sich im alltäglichen Gebrauch gegenseitig beeinflussen.

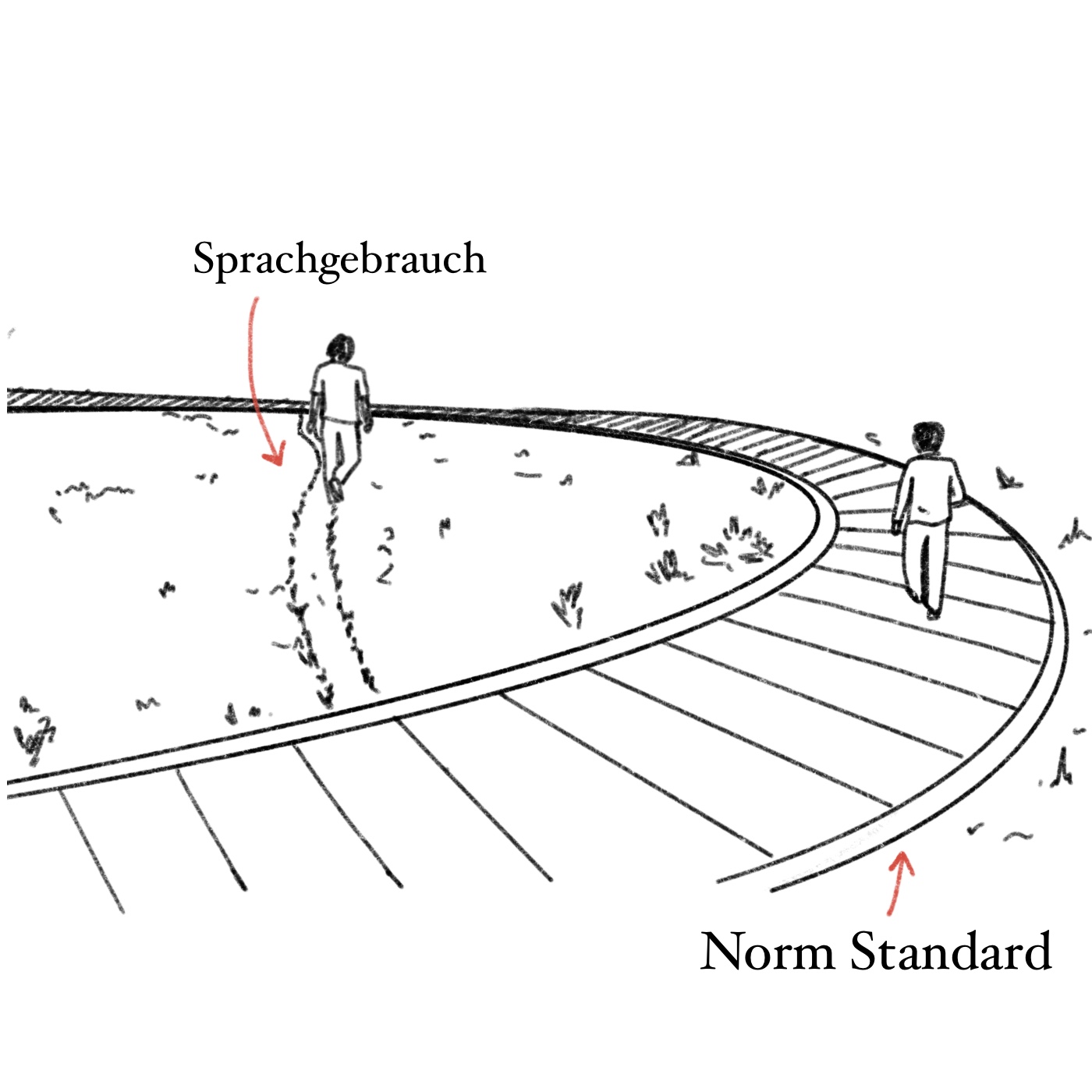

Die Pragmatik interessiert sich dafür, wie Menschen Sprache im Alltag tatsächlich benutzen. Ein oft verwendetes Bild vergleicht Sprache mit einem angelegten Wegenetz: Es gibt gepflasterte Wege, die den offiziellen Regeln entsprechen, und Abkürzungen, die Menschen im Alltag nehmen, weil sie praktischer sind. Werden solche Abkürzungen häufig genutzt, entstehen mit der Zeit feste Trampelpfade – weil Menschen sie gehen, nicht weil sie erlaubt wurden. Sprachliche Veränderungen entstehen in diesem Sinn aus dem Gebrauch, nicht aus Vorgaben. Ein Beispiel hierfür ist das populäre „gemma Billa“. „Gemma“ ist dabei eine im Dialekt etablierte Verkürzung von „gehen wir“, während der Verzicht auf die Präpositionalform „zum“ eine jüngere Entwicklung ist. Aus pragmatischer Sicht handelt es sich um eine weitere Verkürzung, die im Alltag funktioniert, auch wenn sie (noch) nicht den normierten Regeln entspricht.

Kein Verfall, sondern Wandel

All diese theoretischen Ansätze machen deutlich, dass es nicht den einen Weg gibt, auf dem sich Sprache verändert, sondern viele – je nach Zeit, Ort, Kontakt und Gebrauch. Ob man sich nun über Anglizismen, ungewohnte Satzformen oder Abkürzungen ärgert oder nicht: Sprachwandel lässt sich weder aufhalten noch zurückdrehen. Im Gegenteil – durch Globalisierung, Mobilität und digitale Kommunikation hat sich sprachlicher Austausch in den letzten Jahrzehnten spürbar verdichtet. Sprache war noch nie statisch, aber sie war selten so gut vernetzt wie heute. Wer glaubt, sprachlich sei früher alles besser gewesen, übersieht, dass der gute Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) das vermeintlich schönere und korrektere Deutsch unserer Eltern, Groß- und Urgroßeltern wahrscheinlich ebenso als Verfall empfunden hätte.

Ernst, P. (2012). Deutsche Sprachgeschichte: Eine Einführung in die diachrone Sprachwissenschaft des Deutschen (2. Aufl.). Fakultas.

IMAS International. (2024). Sprachen in Österreich – Einstellungen und Wahrnehmungen (IMAS Report 16/2024). https://www.imas.at/assets/reports/2024-16/16_sprachen_shorty.pdf?utm

Schleicher, A. (1861): Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau.

Schmidt, J. (1872): Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar: Böhlau.

Thurner, I. (19. Juli 2022). In Österreich spricht man Deutsch – ja auch. Der Standard. https://www.derstandard.at/story/2000140182703/in-oesterreich-spricht-man-deutsch-ja-auch

.jpg)