Rotes Licht: Die Taube öffnet ihren Schnabel und bekommt Wasser. Grünes Licht: Keine Regung. Rotes Licht. Der Ablauf wiederholt sich. Sie hat gelernt, wann es sich lohnt, den Schnabel zu öffnen und wann nicht.

Um sie herum ist es laut. Das rhythmische Rattern des Kernspintomografen umgibt sie. Während sie ihre Aufgaben löst, fertigt das Gerät mithilfe von Magnetfeldern Aufnahmen ihres Gehirns an. Die Taube ist dabei ganz entspannt, schläft zwischendurch sogar ein. Sie hat sich an den Vorgang gewöhnt.

In Kernspintomografen werden die Gehirne von Tauben bei der Entscheidungsfindung untersucht

Im Nachbarraum zieren grüne Linien einen Bildschirm. Sie zeichnen die Vitalwerte der Taube auf. Blutdruck, Atmung, Puls: Die Doktorandin Alaleh Sadraee überprüft, dass es der Taube auch wirklich gut geht. Morgen wird sie das gleiche Experiment noch einmal machen.

Mit einem Unterschied: Beim roten Licht bleibt das Wasser aus. Die Taube wird lernen, dass sich das bekannte Muster verändert hat. Später wird Sadraee beide Aufnahmen miteinander vergleichen: „Wir schauen uns an, wann die Taube welche Abschnitte im Gehirn aktiviert hat.“

Das neue und das alte Gedächtnis

Das Prinzip dahinter heißt Extinktionslernen: „Wir brauchen es, wenn wir lernen, dass die Dinge nicht mehr so funktionieren, wie man sie mal gelernt hat“, erklärt Onur Güntürkün. Er ist Professor für Biopsychologie an der Ruhr-Universität Bochum und Sprecher des Sonderforschungsbereichs (kurz: SFB) zum Extinktionslernen.

Wörtlich leitet sich "Extinktion" vom lateinischen Wort "extinctio" ab, was "Auslöschung" oder "Erlöschen" bedeutet. Beim Extinktionslernen geht es darum, dass eine vermeintlich ausgelöschte Erinnerung weiter existiert.

Dazu Güntürkün: „Durch dieses Lernen gibt es zwei Gedächtnisse. Mit dem einen erinnern wir uns daran, wie es früher war. Mit dem anderen haben wir gelernt, wie es jetzt ist.“

In unserem Alltag begegnen uns ständig Veränderungen, Abweichungen von Mustern und Gewohnheiten. Wie die Mutter, die aufhört, Gute-Nacht-Geschichten vorzulesen, weil das Kind zu alt geworden ist. Oder diese eine gute Freundin, die neulich umziehen musste, weil ihr Haus in einem Sturm stark beschädigt wurde. Jetzt wohnt sie nur ein paar Straßen weiter.

„Möchten Sie Ihre Freundin in Zukunft besuchen, müssen Sie einen ganz neuen Weg laufen“, veranschaulicht Güntürkün. „Oft klappt das gut. Aber manchmal wird es Ihnen auch passieren, dass Sie den Weg zur alten Wohnung einschlagen. Mit anderen Worten: Mal aktivieren Sie das alte Gedächtnis und mal das neue.“

Doch woran liegt das?

Falsche Vorhersagen

Im Alltag macht unser Gehirn ständig eine Vorhersage, was als nächstes passieren wird. Wir erwarten regelrecht, dass unserem Handeln eine Konsequenz folgt. Wie zum Beispiel, dass die Kaffeetasse auf den Fliesen zerschellt, wenn ich sie vom Küchentisch stoße. Genau wie die Taube erwartet, bei rotem Licht Wasser zu bekommen. Wir berufen uns auf unsere Erfahrungen. Doch ändert sich das Muster, konkurrieren unsere beiden Gedächtnisse bei den Vorhersagen miteinander.

Es kann passieren, dass die Erinnerung an einen früheren Urlaub mit unserer Freundin unser altes Gedächtnis aktiviert. Obwohl wir den Weg zu der neuen Adresse gelernt haben, sagt unser altes Gedächtnis den nächsten Schritt voraus: „Da vorne an der Kreuzung links, dann kommt die Tankstelle. Von da aus sind es nur noch fünf Minuten.“ Ohne darüber nachzudenken, enden wir vor dem kaputten Haus.

„Während Sie also in der Spur des alten Gedächtnisses sind, entspringen auch alle Vorhersagen diesen alten Erinnerungen“, erklärt der Hirnforscher Güntürkün. An einem anderen Tag denken wir auf dem Weg zu unserer Freundin an ihren neuen Job und unser neues Gedächtnis wird aktiv, das sogenannte Extinktionsgedächtnis. Es sagt uns: „Wenn du jetzt links abbiegst, dann wirst du das Kino sehen. Dann nur noch gerade aus und wir werden den schönen neuen Vorgarten schon sehen können.“ Der Kontext entscheidet, welches Gedächtnis aktiv wird.

Angst verlernen

Wichtig wird das Konzept des Extinktionslernens etwa in der Angsttherapie von Menschen. Denn auch hier ist der Kontext entscheidend: In einer Psychotherapiepraxis hat ein Patient gelernt, seine Angst vor Spinnen zu besiegen. Vielleicht hat er sogar geschafft, eine Spinne zu berühren. Doch im eigenen Badezimmer überwältigt ihn seine Angst erneut, als er den Weberknecht in der Badewanne entdeckt.

„Die Verhaltenstherapie ist ein Extinktionslernprozess“, beschreibt Güntürkün. „Der Kontext wird mitgelernt: Das Büro des Psychologen. Stühle, Tische, der Blick aus dem Fenster, das Gemälde an der Wand. Unter diesen Bedingungen habe ich mein Extinktionslernen durchgeführt und ich war erfolgreich. Komme ich zurück in meine Wohnung, ist das alles nicht mehr da.“

Eines der großen Probleme der Verhaltenstherapie sei es, das Extinktionslernen vom Kontext abzukoppeln. Um dieses Problem zu lösen, erforschen die Wissenschaftler:innen des SFBs die fundamentalen Abläufe des Extinktionslernens. Was passiert im Gehirn, wenn sich ein Muster verändert? Welche Faktoren könnten den Lernprozess beeinflussen? Diese Fragen stellen sich die Forscher:innen.

Onur Güntürkün ist Professor für Biopsychologie an der Ruhr-Universität Bochum und Sprecher des Sonderforschungsbereichs (kurz: SFB) zum Extinktionslernen. Er erforscht, wie unser Gehirn mit Veränderungen umgeht und sich anpasst - auch mithilfe des Gedächtnisses.

Mosaik der Wissenschaft

Zum SFB gehören 20 verschiedene Arbeitsgruppen mit mehr als 80 Forscher:innen. „Wenn das Thema so groß ist, muss man sehr divers arbeiten. Jeder dieser unterschiedlichen Zugänge erklärt einen anderen Aspekt. Wie ein großes Mosaik, das man legt“, so der Wissenschaftler. Obwohl jedes Projekt auf dasselbe Ziel ausgerichtet ist, könnten die Herangehensweisen kaum unterschiedlicher sein. Während die einen an einem Mausmodell forschen, arbeiten andere Gruppen gemeinsam mit Angst- oder Schmerzpatient:innen.

Aus dieser Herangehensweise resultiert auch eine Herausforderung, weiß Güntürkün: „Diese besteht darin, die Leute aus den unterschiedlichen Teilprojekten zusammenzubringen. So, dass sie eine gemeinsame Sprache sprechen und voneinander lernen können.“

Ein Mittel, damit das gelinge, seien die im Vorfeld aufgestellten Hypothesen. Sie konkretisieren, welchen Aspekten des Extinktionslernens sich die Wissenschaftler:innen projektübergreifend widmen.

„Hypothesen sind etwas Wunderbares“, sagt Güntürkün mit einem Lächeln. „Wenn jede wissenschaftliche Gruppe mindestens drei unserer sieben Hypothesen testet, dann führt das dazu, dass alle Experimente miteinander verglichen werden können. Egal ob ich mit Maus, Patient, Roboter oder Mensch arbeite.“ So gelinge der Austausch zwischen den Arbeitsgruppen bislang sehr gut.

Warum Vergleichbarkeit ein wichtiges Kriterium des wissenschaftlichen Arbeitens ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Seit Juli 2017 verbindet der Sonderforschungsbereich 1280 vier Standorte miteinander: die Ruhr-Universität Bochum, das Klinikum der Universität Duisburg-Essen, das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund und die Philipps-Universität Marburg. Um die Mechanismen des Extinktionslernens zu verstehen, kombinieren die Wissenschaftler neurowissenschaftliche, psychologische und medizinische Methoden. Mit 60 Prozent betreut die RUB die meisten Teilprojekte.

Tauben wird nicht langweilig

Robert Reichert ist Doktorand im Teilprojekt A01: „Extinktionslernen in der vierten Dimension“. Um zu verstehen, wie das Gehirn den Extinktionslernprozess bearbeitet, untersucht er Tauben.

„Das Gehirn von Vögeln ist sehr interessant. Wie beim Menschen auch macht die Taube eine Vorhersage, was als nächstes passiert. In unserem Experiment hat sie gelernt, dass es für manche Reaktionen eine Belohnung gibt. Wenn die aber ausbleibt, ist dieser Vorhersagefehler ein Lernanreiz für die Taube“, beschreibt er.

Das Prinzip dahinter steckt im körpereigenen Belohnungssystem von Mensch und Taube, dem Dopaminsystem. Der Neurotransmitter Dopamin kann positive Emotionen und Glücksgefühle auslösen. Entspricht das Ergebnis nicht dem, was erwartet wurde, reagiert dieser Teil des Gehirns. „Durch das Dopaminsystem teilt uns das Gehirn mit: Hier ist gerade etwas weniger Gutes passiert, als ich dachte. Oder: Das ist ja viel besser als das, was ich erwartet habe“, sagt Reichert, während er die Tür zu einem der Labore öffnet.

Die Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin hilft uns beim Lernen

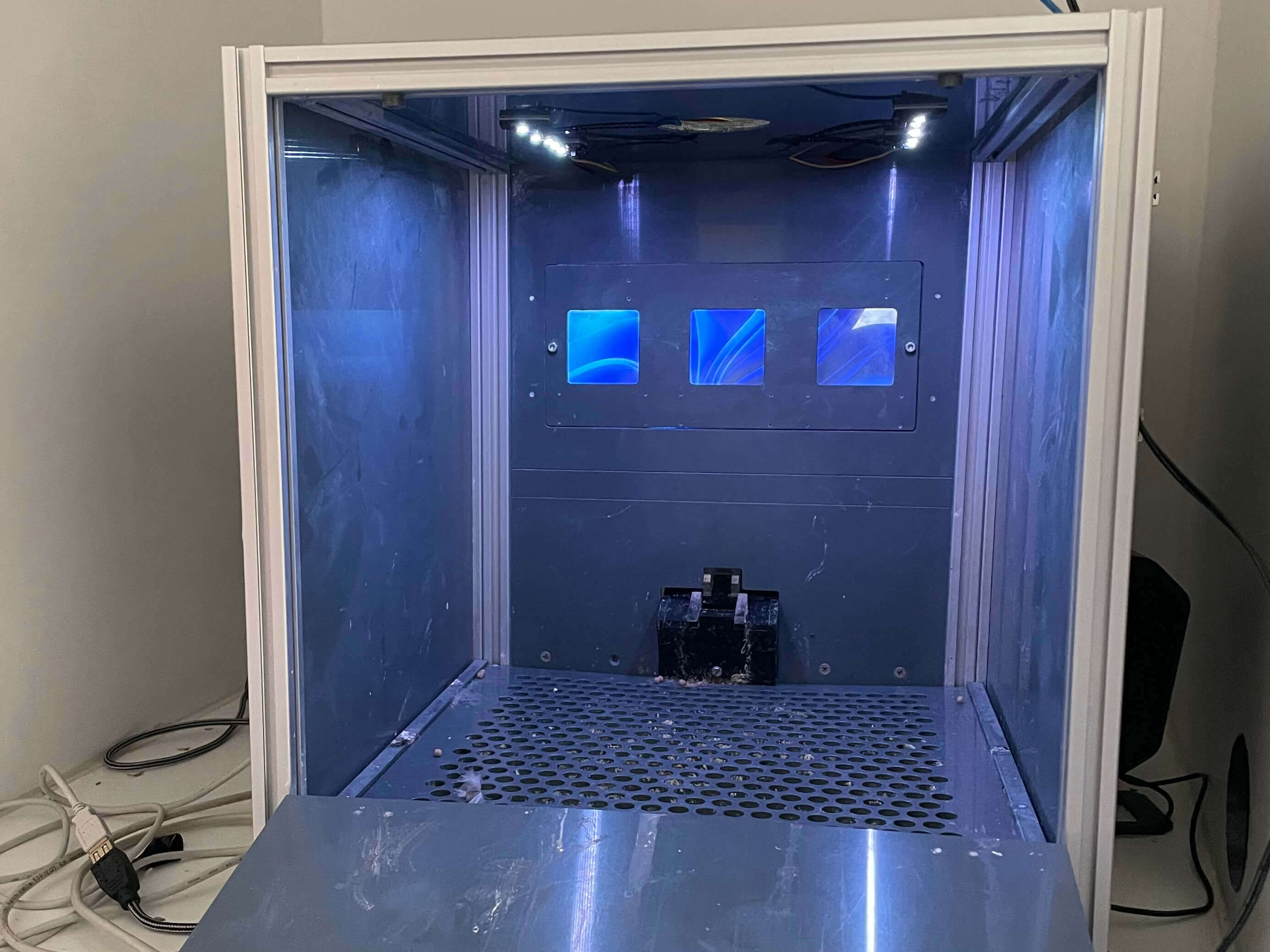

„Wir müssen leise sein. Hier arbeitet gerade eine Taube. Sonst hört sie damit auf“, flüstert Reichert. Einige metallische Kisten stehen auf den Tischen des Raumes. Zwischendurch raschelt und zwitschert es in einer der Boxen. In ihr sitzt die Taube. Vor sich hat sie drei kleine Bildschirme, auf denen sie verschiedene Bilder sieht. Pickt sie auf das richtige, erhält sie eine Belohnung, bei einem falschen geht für einen kurzen Moment das Licht aus.

Welches das richtige Bild ist, lernen die Vögel schnell. „Das Schöne an den Tauben ist, ihnen wird bei den Experimenten nicht langweilig. Solange sie Essen bekommt, macht sie eine Aufgabe immer und immer wieder. Eine Maus oder eine Ratte würde sich irgendwann einfach an den Rand des Käfigs setzen“, erklärt Reichert leise, als er die Tür zum Labor langsam wieder schließt. Durch ihre Ausdauer kann die Taube innerhalb eines Tages sowohl etwas Neues lernen als auch einen vollen Extinktionslernprozess durchlaufen. Das macht die Forschung mit den Vögeln sowohl interessant als auch effizient.

In diesen Behältern werden die Tauben beobachtet - bei jedem Experiment wird auf das Tierwohl geachtet

Robert Reichert und seine Taubis

„Tauben sind unglaublich soziale Tiere und etablieren eine eigene Rangordnung. Deswegen halten wir sie so natürlich wie möglich“, sagt der Biopsychologe. In der obersten Etage des Universitätsgebäudes befindet sich der Taubenstuhl. Das typische Gurren der Tauben klingt durch die Gänge.

Während Reichert an den Tauben an den Volieren vorbeiläuft, flattern einige von ihnen erwartungsvoll zur Gitterklappe. Sie scheinen Reichert schon von weitem zu erkennen. „Das hier sind meine Taubis.“ Der junge Wissenschaftler streckt eine Handvoll Futter aus und öffnet die Klappe. Sofort hüpft die Taube auf seine Hand und beginnt die Körner zu picken. „Bis das so klappt, dauert es Zeit. Mit meinen habe ich jeden Tag zehn bis fünfzehn Minuten trainiert“, berichtet Reichert.

Robert Reichert begeistert sich nicht nur für die Forschung, sondern auch für seine Forschungsobjekte: die Tauben

Tatsächlich seien Tauben Meister im Erkennen von Personen, erzählt Reichert begeistert: „Tauben haben viel bessere Augen als wir Menschen. Du kannst zum Beispiel ein Bild einer Person nehmen und die einzelnen Gesichtspartien völlig durcheinander anordnen. Wir Menschen erkennen da niemanden mehr, die Tauben aber schon. Sie können uns durch Picken zu verstehen geben, wen sie kennen und wen nicht.“

Ein zusätzlicher Farbrezeptor im Auge ermöglicht es den Tieren, mehr Farben wahrzunehmen als Menschen. „Wir wissen also gar nicht, wie es sich anfühlt, eine Taube zu sein“, sagt er mit einem Lächeln.

Wissenschaft ist Teamarbeit

Mit seiner Forschung trägt Robert dazu bei, die Tiere besser verstehen zu können. „Heutzutage ist es für die Neurowissenschaft besonders interessant, wenn wir uns nicht nur das Verhalten der Taube anschauen, sondern auch, was währenddessen im Gehirn passiert. So wie die anderen Arbeitsgruppen im SFB es zum Beispiel auch beim Menschen machen“, so der Forscher.

Regelmäßig trifft sich der Doktorand mit Wissenschaftler:innen der anderen Teilprojekte des Sonderforschungsbereichs. Von dem Austausch profitiere er stark. Während seine Arbeitsgruppe fundamentales Wissen über das Extinktionslernen gewinnt, wie den Vorhersagefehler, können andere Gruppen dies nutzen, um neue Therapieansätze zu testen.

„Man kann nicht alles allein schaffen. Umso besser ist so ein Sonderforschungsbereich, bei dem die Kommunikation gut funktioniert und wo wir alle voneinander lernen können“, resümiert Robert Reichert. Denn im SFB werden nicht nur neue Erkenntnisse darüber gewonnen, wie das Gehirn lernt, er beweist auch, was lange ignoriert wurde: Wissenschaft ist Teamarbeit.

.jpg)

.png)