Bei unserem Schwerpunkt "Kampf ums Überleben" setzt sich die alexandria-Redaktion mit dem Tod, dem Vergessen und dessen Überwindung auseinander.

Sprache ist mehr als nur ein Mittel der Verständigung. Unter den Sprechenden transportiert sie Wissen, Emotionen und kulturelle Identität. Doch in einer vom Kolonialismus und der Globalisierung geprägten Welt wird sprachliche Vielfalt zunehmend verdrängt. Im Rahmen unseres Themenschwerpunktes „Kampf ums Überleben“ präsentiert alexandria fünf wissenschaftliche Fakten zur Bedrohung, dem Sterben und dem möglichen Überleben von Minderheitensprachen.

1. Schätzungen zufolge wird etwa die Hälfte aller weltweit dokumentierten Sprachen bis zum Ende des Jahrhunderts aussterben.

Um die 7.000 unterschiedliche Sprachen sind auf der Welt verzeichnet, doch diese Zahl verringert sich rapide. Linguist:innen warnen vor einem regelrechten Massensterben der Sprachen. Die pessimistischsten Einschätzungen gehen sogar davon aus, dass alle ein bis drei Monate eine Minderheitensprache verschwindet.

Von diesem Sprachsterben sind alle Teile der Welt betroffen, doch der größte Anteil an gefährdeten Sprachen findet sich in Australien, Nordchina, Sibirien, Nordafrika, der arabischen Halbinsel, Nordamerika und Teilen Südamerikas. Yindjibarndi beispielsweise, die Sprache eines gleichnamigen westaustralischen Ureinwohnervolkes, umfasst heute nur mehr um die dreihundert Sprachkundige. In ihrer heimischen Region Pilbara gibt es noch einige weitere Eingeborenenvölker, deren einzigartige Sprachen langsam verschwinden (Bromham et al., 2022).

Die eingefärbten Regionen haben einen besonders hohen Anteil an bedrohten Sprachen.

Der Grund für diese Entwicklung liegt häufig in politischer oder sozialer Diskriminierung. Zur Zeit des Kolonialismus brachten europäische Nationen unzählige einheimische Völker Nord- und Südamerikas, Afrikas, Australiens und Asiens gewaltsam unter ihre Herrschaft. Ganze Volksgemeinschaften wurden von den Kolonialmächten ermordet, die Überlebenden versklavt und gezwungen, ihre Sprache, Bräuche und Kultur aufzugeben.

Trotz der offiziellen Dekolonialisierung im 19. und 20. Jahrhundert wirkt sich die brutale europäische Expansion bis heute auf das Leben Indigener auf der ganzen Welt aus. In Kanada werden beispielsweise immer wieder Gräber indigener Minderjähriger am Gelände sogenannter Residential Schools gefunden. Diese kirchengeführten „Internate“ entrissen bis 1996 Kinder der First Nations ihren Familien, um sie gewaltsam „umzuerziehen“. Die Todesumstände und die Identität der Opfer bleiben ungeklärt. Auch die Überlebenden waren oftmals so traumatisiert, dass sie die eigene Sprache nie wieder sprechen, geschweige denn an ihre Nachkommen weitergeben konnten (Nagy & Sehdev, 2012).

Ähnliches beobachten wir heute in China, wo die Volksgemeinschaft der Uiguren in “Umerziehungslagern” zur Unterdrückung ihrer Kultur gezwungen wird, oder in Russland, wo verschleppte ukrainische Minderjährige gewaltsam “russifiziert” werden. Dieses brutale “Austreiben” der Kultur gilt als Völkermord.

Einige Volksgruppen legen die eigene Sprache auch notgedrungen selbst ab, um nicht ausgegrenzt zu werden. Cornish, die keltische Sprache des britischen Cornwall, verschwand unter anderem gegen Ende des 18. Jahrhunderts, weil Englisch als Sprache des Handels und der herrschenden Klasse höher angesehen war. Mittlerweile konnte Cornish als Sprache wiederbelebt werden (Renkó-Michelsén, 2013).

Auch die Globalisierung tut ihren Anteil am Verschwinden der Sprachen. Vor allem jüngere Generationen verlassen die heimischen Gegenden ihrer Vorfahren und geben Sprache und Kultur zunehmend auf, um in den globalen, urbanen Hotspots Arbeit zu finden.

2. Der Bedrohungsgrad von Sprachen ist messbar

Nicht jede bedrohte Sprache ist gleichermaßen gefährdet. Um festzustellen, wie schlimm es um eine Sprache steht, gibt es einige wissenschaftliche und kulturpolitische Maßstäbe zur Einordnung des Gefährdungsgrades. Diese Klassifizierung kann helfen, im Folgenden die richtigen Schritte zur Wiederbelebung einzuleiten.

Die Graded Intergenerational Disruption Scale (GIDS) zählt als eine der einflussreichsten Messgrößen für Sprachbedrohung. Sie wurde 1991 vom Linguisten und Jiddisten Joshua Fishman entworfen und seither zur Extended Graded Intergenerational Disruption Scale (EGIDS) weiterentwickelt. Jede ihrer zehn Stufe enthält detaillierte Kriterien, um die Vitalität einer Sprache einzuschätzen. Bis zur Stufe 6a gilt eine Sprache als „sicher“ – es wird bis hier nur zwischen dem Ausmaß der Verbreitung auf verschiedene Lebensbereiche, Institutionen, Medien und geografische Regionen unterschieden (Lewis & Simons, 2010).

Ab der Stufe 6b, wenn jüngere Generationen ihre Sprache nur mehr vereinzelt an die eigenen Kinder weitergeben, beginnt die Sprache „vulnerabel“ zu werden. Sobald nur noch die Großeltern-Generation der Sprache mächtig ist (8a), gilt sie als „stark gefährdet“. Als „schlummernd“ werden Sprachen eingestuft, die zwar als Erinnerung an kulturelles Erbe und Identität dienen, die jedoch keiner über einzelne symbolische Begriffe hinaus mehr beherrscht. So schlummerte beispielsweise die keltische Sprache Manx der Isle of Man nach dem Tod des letzten Muttersprachlers 1974, bis sie Anfang der 90er wiederbelebt werden konnte (Broderick, 2010).

Verbindet niemand mehr seine ethnische Identität auch nur symbolisch mit einer Sprache, so sind die Kriterien für Stufe 10, „ausgestorben“, erfüllt. Von diesem Zustand aus ist es sehr schwierig, jedoch nicht unmöglich, die Sprache zu revitalisieren. Vor allem die Dokumentation der Überbleibsel der Sprache ist bei dieser Stufe geboten.

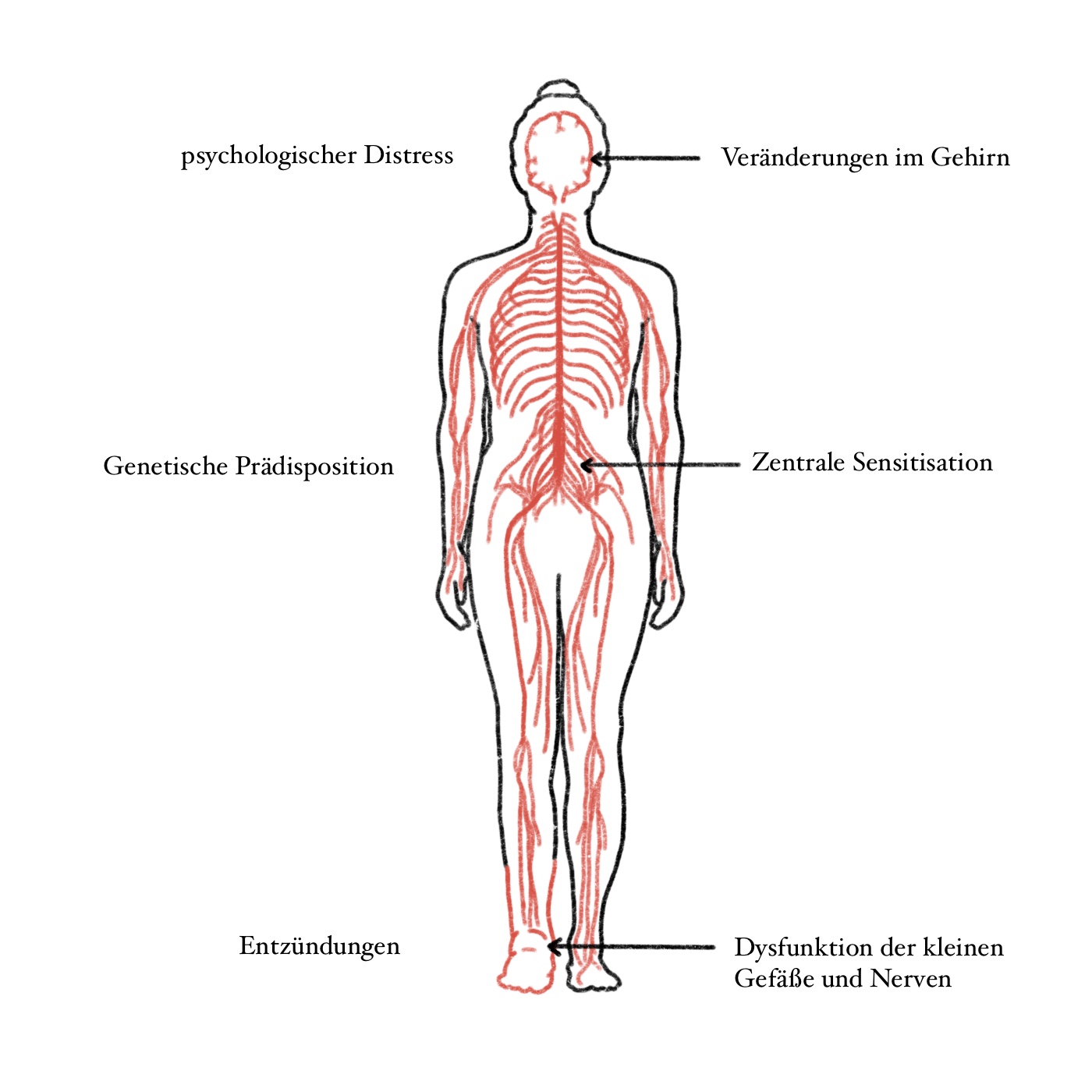

Auch die UNESCO hat einige Projekte, wie den „Weltatlas der Sprachen“, die Minderheitensprachen dokumentieren und deren Bedrohungsgrad festhalten. Die Karte der Sprachen-Vitalität bildet beispielsweise die gesellschaftlichen Bereiche ab, die für die Gesundheit einer Sprache ausschlaggebend sind. Nicht nur die Anzahl der Sprachkundigen, sondern auch die persönliche Einstellung der Sprecher:innen ihrer Sprache gegenüber sind wichtige Dimensionen. Eine Sprache ist robuster, wenn sie nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich dokumentiert und weitergegeben wird, wenn also Muttersprachlerinnen sie schreiben und lesen können. Auch Institutionen und Gesetze spielen eine Rolle: Die staatliche Anerkennung, die Schulbildung und eigene Medien helfen einer Sprache zu gedeihen.

Die Vitalität der Sprache hängt von vielen Faktoren und Lebensbereichen ab.

3. Sprachenvielfalt fördert die Hirnforschung

Sprachen offenbaren die Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Denkweise und können uns zeigen, wie der Verstand funktioniert. Daher sollten wir versuchen, sie vor dem Aussterben zu schützen.

Die Neurowissenschaften beschäftigen sich schon lange mit der Bedeutung von Sprache für das menschliche Gehirn. Unterschiedliche Sprachen können sogar auf verschiedene Hirnstrukturen hinweisen. Eine aktuelle Studie von Hirnforscher:innen der Universität Leipzig stellt zum Beispiel fest, dass das Gehirn beim Erlernen einer Fremdsprache neue Verbindungen schafft. Über ein halbes Jahr begleiteten die Forschenden 84 arabisch-sprachige Menschen, die vor dem syrischen Bürgerkrieg nach Deutschland geflüchtet waren, beim Deutschlernen. Zu Beginn der Untersuchung beherrschten die Teilnehmender:innen kaum mehr als ein paar Wörter deutsch. Über den Verlauf des Intensiv-Sprachkurses erstellten die Forschenden mehrere MRT-Bilder der Hirne der Lernenden. Nach sechs Monaten zeigten die Hirne der Sprachschüler:innen eine Zunahme an Verbindungen zwischen den Hirnregionen im rechten temporalen und frontalen Bereich.

Einige Sprachenforscher:innen, wie David Harrison, Professor für Lingustik und Kognitionsforschung an der Privatuniversität Swarthmore, sehen Sprachenvielfalt als notwendig an, um herauszufinden, was die grundlegenden Elemente im Gehirn sind, die alle Sprachen gemeinsam haben. „[Um die] Wissenschaft voranzubringen, brauchen Linguist:innen Daten, die nur von [aktiven] Sprecher:innen [verschiedener] Sprachen stammen können“, schreibt er. „Wenn Linguist:innen nur die großen Weltsprachen kennen würden, beispielsweise Japanisch, Hindi und Spanisch, wären wir beim Verständnis der menschlichen Kognition stark eingeschränkt. Linguist:innen brauchen dringend die seltensten, eigenartigsten und ungewöhnlichsten Sprachen und Wörter, um unsere theoretischen Modelle zu testen.“ (Harrison, 2007: 18-19; Übers. aus d. Englischen)

4. Der Schutz von Minderheitensprachen bewahrt einzigartiges Wissen über Ökosysteme und die Natur

Die Muttersprache ist ein Teil der kulturellen Identität und kann ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln. Mit dem Verlust der Sprache geht also ein Teil der Identität verloren. Darüber hinaus sind Sprachen jedoch auch große Wissensschätze.

Vor etwa 100.000 bis 12.000 Jahren verbreitete sich die Menschheit von Afrika aus in alle Ecken der Welt. Es wird vermutet, dass die territoriale Ausdehnung der Menschheit mit einem Prozess des Sprachwandels einherging. Denn nun wohnten menschliche Stämme in vielfältigen Gegenden der Welt, wo sie jeweils unter den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten und von den lokalen Ressourcen lebten. So entwickelten Gemeinschaften eigene Vokabeln, um ihre einzigartigen Lebensräume und -stile zu begreifen und sich darüber auszutauschen (Ostler, 2017).

Die Begriffe, die Sprache und das damit verbundene Wissen wurden über unzählige Generationen erweitert, präzisiert und weitergegeben. Wenn die Sprache und deren Ortskenntnisse nicht schriftlich dokumentiert werden, ist ihr Fortbestand von mündlicher Überlieferung abhängig und damit sehr vulnerabel. Stirb eine Sprache, so auch das Wissen über ihre Heimat.

Tofa, die Sprache der Tofolaren, verfügt zum Beispiel über eine Vielzahl spezieller Rentier-Vokabeln, da das Volk der russischen Taiga traditionell von der Rentierzucht lebt. Der Tofa-Begriff ‚dönggür’ bezeichnet in etwa ein “männliches domestiziertes, unkastriertes reitbares Rentier im dritten Lebensjahr und in der ersten Paarungszeit, aber noch nicht paarungsbereit“ (Ragagnin, 2017: 170; Übers. aus d. Englischen). Ihr spezielles Wissen über diese Herdentiere resultiert aus Jahrtausende langer Erfahrung und droht in Vergessenheit zu geraten: Mit weniger als vierzig Muttersprachler:innen droht Tofa bald für immer zu verschwinden.

2021 untersuchte eine Studie das indigene Wissen über lokale Heilpflanzen und deren Anwendung in den Regionen Nordamerika, Nordwest-Amazonien und Neuguinea. Sie fanden heraus, dass 75 Prozent der Heilpflanzenverwendungen sprachlich einzigartig sind, also nur in der jeweiligen Sprache überliefert und Fremdsprachler:innen daher gänzlich unbekannt sind. Der Großteil dieser Sprachen ist gefährdet, somit auch das einzigartige medizinische Wissen, das der Menschheit helfen könnte, bisher unbekannte Heilansätze zu entdecken und anzuwenden.

Indigene Völker geben häufig spezielles Wissen über ihre Heimatlandschaft über Generationen weiter. Das Verschwinden ihrer Sprache bedroht auch dieses Wissen.

5. Auch nicht Muttersprachler:innen können zum Bewahren der Sprachenvielfalt beitragen

Das Überleben einer Sprache ist nicht bloß von der Weitergabe der Muttersprachler:innen an neue Generationen abhängig. Auch wir können zur Revitalisierung von Yindjibarndi, Cornish, Manx, Tofa und den zahlreichen weiteren Minderheitensprachen beitragen; indem wir Kulturprojekte unterstützen, die Minderheiten fördern, uns für ihre Sprachen interessieren, sie vielleicht sogar erlernen und dabei helfen sie zu dokumentieren und sie so für die Nachwelt zu bewahren.

Sprachforscher:innen und internationale Organisationen haben es sich zur Aufgabe gemacht, die unterschiedlichen Sprachen der Erde zu dokumentieren und zu ihrer Erhaltung beizutragen. Das Endangered Languages Project (dt. „gefährdete Sprachen Projekt“) stellt beispielsweise eine interaktive Sprachen-Weltkarte online zur Verfügung, wo ein Großteil der Minderheitensprachen und ihr Bedrohungsgrad verzeichnet sind. Neben sprachwissenschaftlicher Information kannst du hier auch Videos und Tonaufnahmen zu den jeweiligen Sprachen finden und so mehr über die Einzigartigkeit der jeweiligen Sprachkultur erfahren.

Broderick, G. (2010). Manx. In M. J. Ball & N. Müller (Eds.), The Celtic languages (2.

Ed.), S 305–356.

Bromham, L., Dinnage, R., Skirgård, H., Ritchie, A., Cardillo, M., Meakins, F., Greenhill,

S., & Hua, X. (2022). Global predictors of language endangerment and the future of

linguistic diversity. Nature, Ecology and Evolution, 6, S. 163–173.

https://doi.org/10.1038/s41559-021-01604-y

Cámara-Leret, R., & Bascompte, J. (2021). Language extinction triggers the loss of unique

medicinal knowledge. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(24),

e2103683118.

https://doi.org/10.1073/pnas.2103683118

Harrison, K. D. (2007). When languages die: The extinction of the world's languages and

the erosion of human knowledge. Oxford University Press.

Lewis, M. P., & Simons, G. F. (2010). Assessing endangerment: Expanding Fishman's

GIDS. Revue roumaine de linguistique, 55(2), S. 103–120.

Nagy, R., & Sehdev, R. K. (2012). Introduction: Residential schools and decolonization.

Canadian Journal of Law and Society, 27(1), S. 67-73.

https://doi.org/10.3138/cjls.27.1.067

Ostler, N. (2016). Empire, lingua franca, vernacular: The roots of endangerment. In R.

Korkmaz & G. Doğan (Hrsg.), Endangered languaiges of the Caucasus and beyond, 15,

S. 122–134.

.jpg)