Dieser Artikel ist Teil des Themenschwerpunkts "Menschlichkeit", in dem sich die alexandria-Redaktion fragt, was uns menschlich macht und was wir als menschlich wahrnehmen.

Wie kommt es, dass uns die Freudentränen unserer Favorit:innen bei Veranstaltungen wie dem Eurovision Song Contest berühren, während uns der Jubel anderer kalt lässt? Wieso kann ich mich nicht in Gegenstände wie meine schwer tragende Einkaufstasche einfühlen und warum reden manche Politiker:innen so, als müsse unsere Empathie, ein Ausdruck unserer Menschlichkeit, nationale Grenzen berücksichtigen? Und hat Empathie biologische Grenzen? Auf all diese Fragen kann die Empathieforschung Antworten geben.

Auf den ersten Blick scheint es schwierig zu sein, Empathie zu definieren: Eine Metastudie von britischen Psycholog:innen (Cuff et al., 2016) identifizierte insgesamt 43 gängige Definitionen von Empathie in der Forschung - es schwirrt also eine Vielfalt verschiedener Konzepte und Definitionen umher.

Können wir nachfühlen…

In einem Experiment versetzte die Psychologin Tania Singer (2004) teilnehmenden Paaren abwechselnd leichte, jedoch unangenehme Elektroschocks. Dabei sahen sie nicht das schmerzverzerrte Gesicht ihrer besseren Hälfte, sondern nur deren Hand. Die Gehirne der einzelnen Proband:innen waren auf ähnliche Weise aktiv, unabhängig davon, ob sie selbst oder ihre Partner:innen den Schock bekamen.

Allein der Anblick der verkrampften Hand, gibt uns ein ähnliches Gefühl, als ob wir selbst einen Elektroschock abbekommen.

In diesem Experiment waren es vor allem die Inselrinde, ein Hirnareal im Zentrum der Reizverarbeitung, und andere Bereiche, die an der Verarbeitung von Schmerzen beteiligt sind, in denen Aktivität gemessen wurde. Diese Fähigkeit an anderen beobachtete oder vorgestellte Gefühle nachzufühlen, wird oft emotionale Empathie genannt. Sie kann auch negative Gefühle oder den Wunsch, sich vom Wahrgenommenen abzuwenden, auslösen. Wichtig für die empathische Reaktion ist das Bewusstsein, dass es eine beobachtete Person als Quelle der Gefühlsansteckung gibt und dass die Emotionen ursprünglich nicht von einem selbst stammen, sondern von dieser Person.

…oder doch nur nachvollziehen?

Im Gegensatz zur „nachfühlenden“ emotionalen Empathie steht die „nachvollziehende“ kognitive Empathie (manchmal auch Theory of mind). Hier gibt es mehr Distanz zwischen Beobachtenden und Beobachteten. Beispielsweise versteht man es automatisch, wenn sich ein Kind vor einem Hund fürchtet, ohne dabei selbst Angstgefühle haben zu müssen. Es geht hier mehr um einen mentalen Perspektivenwechsel: Wie muss sich dieser Mensch gerade fühlen?

Dass emotionale und kognitive Empathie zwei unterscheidbare Reaktionsweisen sind konnten israelische Forschende nachweisen (Shamay-Tsoory et al., 2009), indem sie Reaktionen bei Menschen mit Hirnschädigungen untersuchten. Die Teilnehmer:innen dieser Studie konnten aufgrund einer Schädigung ihres Hirnareals, das bei der Verarbeitung von Risiken und Angst und der Hemmung emotionaler Reaktionen eine wichtige Rolle spielt (dem ventromedialen, präfrontalen Kortex), nur begrenzte kognitive Empathie aufbringen. Ihre Fähigkeit zu emotionaler Empathie war jedoch unbeeinflusst – ein Hinweis, dass zwei verschiedene Formen von Empathie parallel existieren.

Sind Mitgefühl und Empathie dasselbe?

Kurz gesagt, nein! Zwar ist Mitgefühl eng mit Empathie verwandt, geht aber mit der Motivation einher, helfen zu wollen. Meist bedeutet mitfühlen paradoxerweise nicht nachfühlen, sondern eher verstehen und bedauern. So gesehen wäre Mitgefühl, was die Distanz zur Person betrifft, näher an der kognitiven als an der emotionalen Empathie.

Neurologisch betrachtet verursacht Mitgefühl Aktivitäten in Hirnarealen, die nicht mit Empathie überlappen, wie zum Beispiel der mediale orbitofrontale Kortex, welcher bei Stimulus-Belohnung-Verbindungen involviert ist oder das ventrale Striatum, welches wichtig für Motivationsvorgängen und das Belohnungssystem ist. Mitgefühl regt uns also eher zu Handlungen an als Empathie.

Ist Empathie angeboren?

Einfache motorische oder emotionale Ansteckung (zum Beispiel Gähnen oder Lachen) treten evolutionsgeschichtlich, aber auch in der Entwicklung eines einzelnen Menschen relativ früh auf. Diese Art von Synchronisierungsmöglichkeit unseres Verhaltens, mit dem unserer Mitmenschen zählt zu unserer Grundausstattung - von Empathie kann hier aber noch nicht die Rede sein.

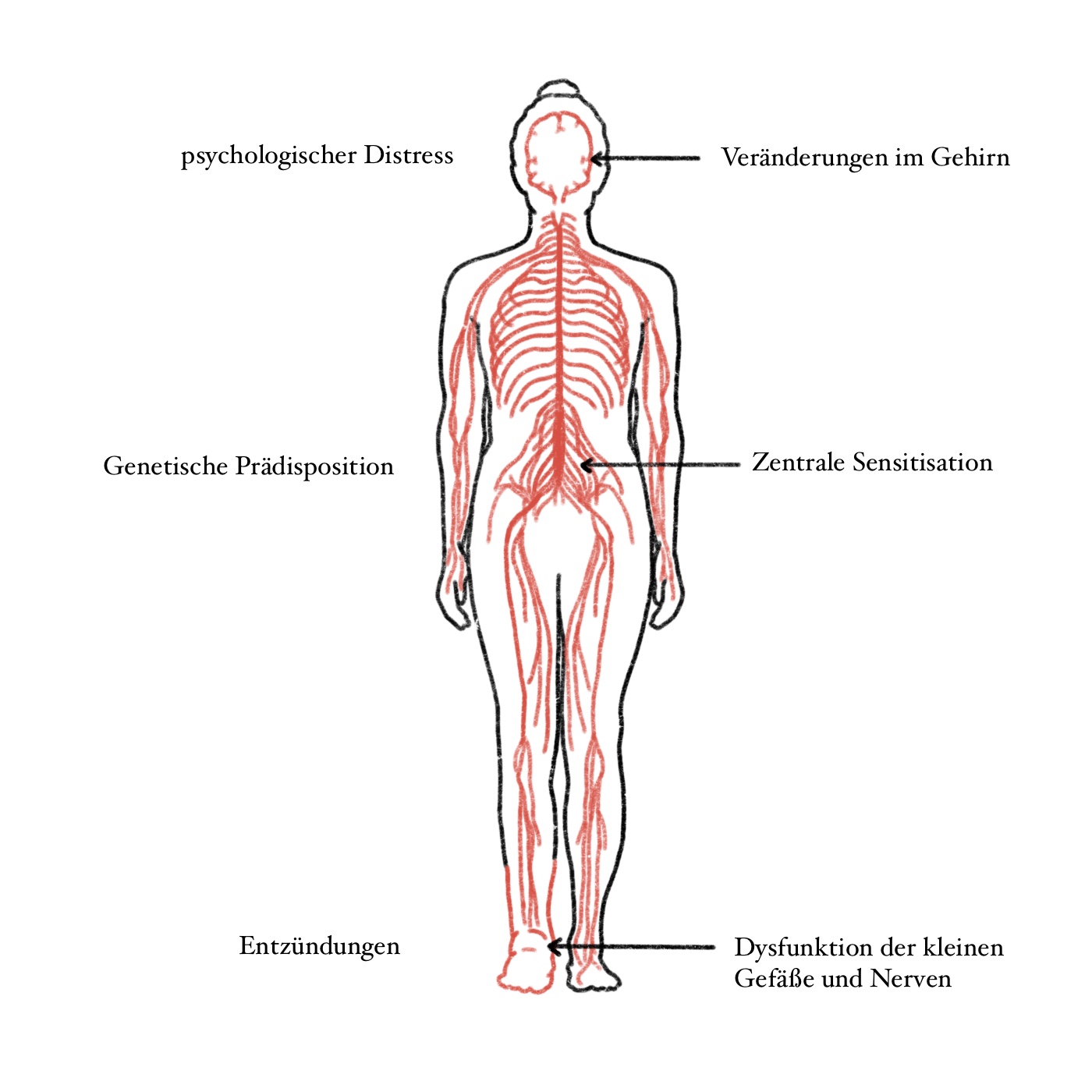

Wie steht es aber um komplexe Gefühle? Diese scheinen zwar biologisch vorbereitet, aber von gesellschaftlichen Faktoren abhängig zu sein. Dass Empathie, Mitgefühl oder prosoziale, altruistische Tendenzen von gesellschaftlichem Wandel beeinflusst werden, konnte man während der Flüchtlingskrise und der Covid-19 Pandemie beobachten.

Ein Team internationaler Forscher:innen (Hein et al., 2010) untersuchte empathische Reaktionen von Fußballfans auf die Schmerzen der Spielenden. Beim Beobachten der Schmerzen war die Aktivität in einem bestimmten Hirnareal (der Inselrinde) der Beobachtenden stärker, wenn die verletzte Person aus dem „eigenen“ Team stammte. Unsere Empathie ist also abhängig von einer Gruppenzugehörigkeit, was auch eine emotionale Distanz zu weit entfernten Nationen erklären kann.

Können wir Empathie lernen?

Empathie ist, wie bereits erwähnt, von biologischen und sozialen Faktoren abhängig, sie ist aber auch erlernbar. Darauf weist etwa hin, dass Langzeitmeditierende beim Hören emotionaler Geräusche wie Schreien höhere Aktivitäten in der Inselrinde aufweisen, als Menschen ohne Meditationserfahrung (Lutz et al., 2008). Aber auch kurze Empathie- bzw. Mitgefühlstrainings, haben nachweisbare Auswirkungen auf das Gehirn. (Klimecki et al., 2014).

Die Gemeinschaft

Wer würde nicht gerne in einer Gesellschaft leben, in welcher Empathie und das Achtgeben aufeinander einen hohen Stellenwert besitzen? Bereits lange vor der Möglichkeit Hirnströme zu aufzuzeichnen, dachte der bedeutende Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant (1724-1804) über einen gemeinschaftlichen Sinn nach. Sein Begriff des Gemeinsinns kann durchaus als Inbetrachtziehen anderer möglicher Perspektiven und Standpunkte verstanden werden.

Empathie als Raum, in dem die Gefühle des Einzelnen von anderen nachempfunden werden können, sorgt für eine innige und förderliche Vernetzung zwischen den Menschen. Umso wichtiger ist die Erkenntnis, dass wir dafür nur eine biologische Grundausstattung besitzen und für unser soziales Verhalten eine individuelle und gesellschaftliche Verantwortung tragen. Je mehr wir dazu bereit sind, nachzufühlen und nachzuvollziehen, desto ausgeprägter ist unser Gemeinsinn.

Cuff, B. M. P., Brown, S. J., Taylor, L., & Howat, D. J. (2016). Empathy: A Review of the

Concept. Emotion Review, 8(2), 144-153.

Klimecki, O. M., Leiberg, S., Ricard, M., & Singer, T. (2014). Differential pattern of

functional brain plasticity after compassion and empathy training. Social cognitive and

affective neuroscience, 9(6), 873-879.

Shamay-Tsoory, S. G., Aharon-Peretz, J., & Perry, D. (2009). Two systems for empathy: a

double dissociation between emotional and cognitive empathy in inferior frontal gyrus

versus ventromedial prefrontal lesions. Brain : a journal of neurology, 132(Pt 3), 617–

627.

.jpg)